불교로 읽는 고전

1.

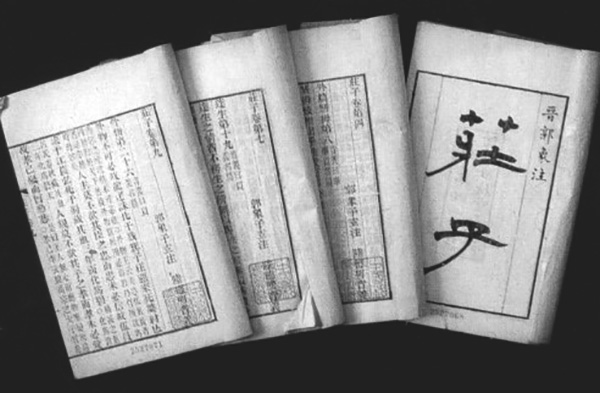

장자(莊子)

BC 369년 - BC 286년

동아시아 불교에서 장자 사상과 불교의 관계는 중요한 과제다. 도에 깊지 못한 사람은 불교경전이나 논서를 열람하는 도중에 제자백가의 문장과 만나게 될 경우, 마치 호랑이도 만난 듯 그 언어문자 앞에서 어쩔 줄 모르고, 외도(外道)의 말이라 하여 일축하기만 할 뿐이다. 또한 《장자》의 어느 구절을 풀이하기 위해 불교경전을 인용해 입증하다가 한 마디라도 서로 일치할 경우 대장경이 장자로부터 유출되었다고 장담하기도 한다. 임희일(林希逸)은 《남화진경구의(南華眞經口義)》, 육장경(陸長庚)은 《남화진경부묵(南華眞經副墨》에서 대장경이 노장사상에서 유래되었다고 말했다. 따라서 불교와 장자 사상의 관계를 정확하게 구획하는 일은 중요하다.

이 시론은 불교는 장자를 어떻게 이해하는지, 불교와 장자 사상의 관계를 분명하게 드러내기 위해 적합한 《장자》 원문에 사용된 개념이나 용어에 초점을 맞추고자 한다. 이 시론에서는 2. 불교의 핵심원리, 무아를 장자는 어떤 식으로 표현하고 있는지 검토하고, 3. 불교는 특히 수행에 강조하고 있으므로 장자의 수행법을 보다 구체적으로 살펴보면서 서로 통하는 점이 있는지 검토한다. 4. 불교와 장자 사상 사이에 어떤 관련이 인정된다면, 불교와 장자는 사유구조에서 어떤 유사점이 있는지 먼저 장자 사상의 사유구조를 살펴보고, 5. 이어서 장자식 사유구조와 상통하는 불교의 사유구조를 검토한다. 6. 불교와 장자 사상 사이에 유사점이 인정된다면, 과연 어떤 차이점이 있는지도 논의하고, 7. 이런 논의를 바탕으로 불교와 장자 사상의 관계를 총괄적으로 구획한다.

2.

불교는 무아(無我)를 기본으로 한다. 장자 사상을 불교와 관련지어 논의하려면, 불교의 무아와 유사한 개념이나 용어는 없는지 찾아본다. 《장자》의 《내편》 《외편》 《잡편》 33편 중 《내편》이 일반적으로 장자 자신의 작품으로 평가되고 있다. 《내편》 중 〈소요유〉와 〈제물론〉은 장자 사상의 핵심으로 평가된다. 《내편》 중 첫 번째 편, 〈소요유〉 첫머리에서 소지(小知)는 대지(大知)에 미치지 못함을 말하면서, “천지의 근본을 타고 육기(六氣)를 부려 무궁한 경계에서 소요하는 인물이라면 도대체 그 무엇에 의지하려고 하겠는가”라고 장자는 반문한다. 곧이어 “지인(至人)은 자기가 없고(無己), 신인(神人)은 공을 세우지 않고(無功), 성인(聖人)은 명예를 구하지 않는다(無名)”고 말한다. 지인, 신인, 성인은 자기가 없고 공을 세움이 없고 이름이 없는 자리에서 어디에도 의지함이 없이 무궁한 경계에서 소요한다고 장자가 말하니까, 이는 세상 사람의 상식에 맞지 않는다고 견오(肩吾)가 의문을 제기했다. 이에 장자는 장님은 아름다운 무늬를 볼 수 없고 귀머거리는 은은한 종소리를 들을 수 없다면서, 어찌 육신에만 장님과 귀머거리가 있겠느냐고 반문했다.

여기서 우리는, 장자가 〈소요유〉에서 붕(鵬)의 비유를 통해 논의 전개를 하다가 “지인은 자기가 없다”는 말로 맺고 있다는 점에 주목한다. 장자는 33편 중 첫 번째 〈소요유〉에서 “자기가 없다”를 강조하고 있다. 사람들은 오로지 자기 한 몸을 위해(爲自己), 공로를 세워(求功), 명예를 얻기(有名) 위해 노심초사하므로, 세 가지 속박에서 벗어나지 못한다. 그러나 지인은 자기 존재의 속박에서 벗어나고, 신인은 공을 세움이 없고, 성인은 명예를 구하지 않는다. 또한 33편 중 가장 난해한 〈제물론〉 첫머리에서 장자는 다시 다음 대화를 제시한다.

남곽자기가 책상에 기대어 앉아 있다가 하늘을 우러러보며 빙그레 미소를 지었다. 육신이 해체되어 흡사 짝을 잃어버린 듯했다. 그때 안성자유가 옆에서 모시고 있다가 남곽자기에게 질문했다. “어찌 된 영문입니까? 스승님께서는 어떻게 해서 육신을 마른 장작처럼 하시고 마음을 불 꺼진 재처럼 하실 수 있으십니까? 지금 책상에 기대어 계신 모습은 예전 모습과는 다릅니다.” “참으로 잘 물었구나. 지금 나는 나를 잊었는데, 자네가 이를 알 수 있겠는가!”

남곽자기는 “나는 나를 잊었다(吾喪我)”고 했고, 나를 잊은 경계를 구체적으로 “육신은 마른 장작, 마음은 불 꺼진 재와 같다”고 설명했다. 제자백가는 자기 입장에서 자신의 주장은 옳고 다른 사람 주장은 틀리다고 하므로, 결국 어느 누구도 옳을 수 없게 된다. 그러나 나를 잊으면, 자기 주장이나 자기가 옳다고 말할 필요가 없다. 장자 사상의 핵심으로 일반적으로 도, 무위, 소요, 물화, 성인무정론, 좌망 등이 제시되고 있다. 하지만 《장자》 33편 중 가장 중요한 〈소요유〉와 〈제물론〉에서 제시한 ‘무기(無己)’와 ‘상아(喪我)’도 장자 사상의 핵심으로 제시될 수 있으므로, 불교의 무아와의 관련은 충분히 인정될 수 있다.

3.

불교는 특히 수행을 강조한다. 장자도 수행법을 다양하게 제시했는데, 불교의 좌선 수행과 관련해 《장자》 〈대종사〉의 ‘좌망(坐忘)’을 구체적으로 검토한다. 안회가 공자를 찾아와 말했다.

“저의 수행에 진전이 있습니다…… 저는 좌망했습니다…… 몸과 손발을 잊고(墮肢體) 총명을 벗어났고(黜聰明) 육신을 떠나(離形) 분별을 버려 안팎으로 크게 통하게 되었습니다.”

“도와 하나가 되면 좋고 싫다는 구별이 없어지고 무심하게 변화에 따르면 그 어디에도 집착하지 않게 되지. 그대는 참으로 훌륭하네. 나도 자네를 따르려네.”

좌망의 구체적 내용으로 장자는 육신[肢體], 지혜[聰明]를 들었다. “몸과 손발을 잊는다(墮肢體)” “육신을 떠난다(離形)”는 표현은 〈소요유〉와 〈제물론〉에서 제시한 무기와 상아와 관계된다. 유가의 인의예지만이 아니라 육신과 총명에서 벗어나야 도와 하나가 되고 좌망이라 일컬어질 수 있다는 것이다. 좌망을 주제로 한 공자와 안회의 대화에서 ‘좌’는 말하지 않고 ‘망’에 대해서만 말하고 있다. 〈제물론〉의 남곽자기도 ‘좌’는 특별히 언급하지 않고 육신이 해체되어 짝을 잃어버린 듯했다고만 했다. 장자는 〈인간세〉에서 또한 좌망의 반대말로 ‘좌치(坐馳)’를 언급한다. 그쳐야 할 곳에 그치지 않으면 이를 ‘좌치’라 일컫는다. 좌치에서도 ‘좌’에 의미를 부여하지 않았고 ‘치’에만 초점을 맞추고 있다. 따라서 ‘좌망’ ‘좌치’에 부여된 의미를 통해 우리는 장자 수행법은 ‘망’에 초점이 맞추어져 있음을 알 수 있다.

〈달생〉에 재경이 악기를 걸어두는 기구를 만들자, 사람마다 신기라고 감탄했다. 재경은 악기를 걸어두는 기구를 만들 때 조금도 기를 소모한 적이 없고 반드시 재계하여 마음을 평안하게 했다. 3일 동안 재계하니 상을 받거나 벼슬하려는 생각이 사라졌다. 5일간 재계하자 자기 솜씨에 대한 비판이나 칭찬으로부터 벗어나게 되었다. 다시 7일간 재계하니 홀연히 “사지와 육신을 잊게 되었다(忘四肢形體)”고 한다. 따라서 〈대종사〉에 제시된 ‘좌망’을, 재경이 〈달생〉에서 ‘심재’를 통해 다시 한번 제시한 것이다. 장자에 따르면 물고기는 물에서 살아야 하고 사람은 도에서 살아야 한다. 물고기는 강에서 자유롭게 노닐고 사람은 도에서 시비를 잊어버리고 한가로이 소요한다는 것이다. ‘허(虛)’를 비롯한 장자의 다양한 수행법 역시 망의 다른 표현으로 판단된다. 장자의 수행법과 관련해 주목되는 것이 유명한 장자와 혜시의 ‘성인무정론(聖人無情論)’이다. 혜시가 장자에게 물었다.

“사람에게는 원래 정(情)이 없는 것일까?”

“그렇다네.”

“사람으로서 정이 없다면 어찌 그를 사람이라 말할 수 있을까?”

“도가 사람에게 형상을 주고 하늘이 육신을 주었는데, 어찌 사람이 아니겠는가?”

“이미 사람이라고 한다면 어찌 정이 없겠나?”

“그것은 내가 말하는 정이 아닐세. 내가 정이 없다고 한 것은, 좋고 싫어하는 감정을 가지고 안으로 육신을 해치지 않고 항상 자연에 따를 뿐 인위를 보태지 않는다는 뜻이라네.”

“인위를 보태지 않으면 어찌 자기 육신을 보전할 수 있겠는가?”

“도는 우리에게 몸을 주고 하늘은 육신을 주었으니, 좋아하고 싫어하는 감정으로 자기 육신을 해쳐서는 안 되겠지. 지금 자네는 자기 정신을 밖으로 치달리게 하고 자신의 에너지를 메마르게 하면서, 나무에 기댄 채 헛소리를 하고, 거문고에 의지해 헛소리를 일삼는군.”

세상 사람들은 정욕에 얽매여 인위를 보태면서 자기 생명을 해친다. 성인무정론에서 무정은 정이 없다는 게 아니라 망정(忘情), 정을 잊었다는 것이다. 망정함으로써 자기 육신을 해치지 않고 항상 자연의 이치에 따를 뿐이고 인위를 보태지 않는다는 뜻이다. 혜시처럼 사람들은 좋아하고 싫어하는 감정으로 마음을 밖으로 치달리면서 육신을 해친다. 그러나 장자가 성인무정론에서 제시했듯이, 망정을 통해 마음에 사사로운 욕망의 흐름이 끊어져 세상에서 아무 걸림 없이 소요할 수 있다. 따라서 장자의 수행법은 성인무정론에서, 장자와 혜시 대화를 통해 절정에 달했다.

4.

그러면 장자의 무기와 상아가 불교의 무아와 상통하고, 수행법에서도 불교와 장자 사상의 상호관계를 인정할 수 있다면, 한발 더 나아가 불교와 장자 사상이 사유방식 측면에서 유사성은 없는지 검토함으로써 양자 관계를 보다 분명히 제시하고자 한다. 동아시아 사상에서 장자의 위상은 “만물은 하나”라는 만물제동(萬物齊同) 사상으로 확보된다. 만물제동 사상은 〈제물론〉에서 발견되는데, 《장자》 원문은 대체로 두 가지 내용으로 구분된다. 첫째 “도에서 하나로 통한다” “만물과 나는 하나(萬物與我爲一)”. 둘째 “천지자연의 밝음으로 하는 것만 못하다(莫若以明)” “천지자연에 비추어본다(照之於天)” “자연의 균형에서 쉰다(休平天鈞)” “그 대립의 짝을 얻지 못한다(莫得其偶)”. 첫째는 만물제동 사상, 둘째는 만물이 하나 되는 방법. 여기서 우리는 둘째에 초점을 맞춰 논의를 진행한다.

(A) 도는 소성(小成)에 의해 가려지게 된다. ······ 따라서 유가와 묵가의 다툼이 발생하게 되었다. 한쪽이 틀리다고 하는 바를 옳다고 하거나 상대가 옳다고 하는 바를 굳이 틀리다고 주장한다. 한쪽이 틀리다고 하는 바를 옳다고 하거나 상대가 옳다고 하는 바를 굳이 틀리다고 강변하는 것은 천지자연의 밝음으로 하는 것만 같지 못하다(莫若以明).

(B) 저것과 이것은 상대적 관계에 있다. 삶이 있으므로 죽음이 있게 되고 죽음이 있는 곳에 삶이 있기 마련이다. 옳음에 연유해 틀림이 있으며 틀림에 연유해 옳음이 있게 된다. 따라서 성인은 시비 다툼에 말미암지 않고 천지자연에 비춰본다(聖人不由, 照之於天).

(C) 이것은 또한 저것이고 저것은 또한 이것이다. 저것에 또한 하나의 옳고 그름이 있고 이것에 또한 하나의 옳고 그름이 있는 것이다. 그렇다면 저것과 이것은 있는 것일까, 아니면 없는 것일까. 저것과 이것이 각기 상대적 다툼의 짝을 얻지 못하는 것을 도추(道樞)라야 중(中)을 얻어 무궁한 변화에 응할 수 있다. ······ 따라서 천지자연의 밝음으로 하는 것만 같지 못하다고 말한다.

유가와 묵가의 시비 다툼이 일어나 자신은 옳고 다른 사람은 틀리다고 쟁론함은 “천지자연의 밞음으로 하는 것만 같지 못하다”고(A) 지적했다. 장자는 “천지자연의 밝음으로 한다(以明)”는 말로 만물제동의 원리를 제시했다. 저것은 이것으로부터 생기게 되고 이것은 저것으로부터 생기게 되므로 삶과 죽음, 옳음과 틀림 또한 상대적 대립관계에 있다(B, C). 사람들은 어리석게도 상대적 대립에 휩싸이지만, 성인은 상대적 대립에 나가지 않고(無適), 다툼에 얽히지도 않고(不由) “천지자연의 밝음으로 한다” 혹은 “천지자연에 비춰본다.” 삶과 죽음의 경우 삶은 죽음의 사도(使徒)이고 죽음은 삶의 시작으로, 우리의 삶은 기의 쌓임(氣之聚)에 불과하고 죽음은 기의 흩어짐(氣之散)에 불과하므로, 생사뿐만 아니라 만물은 하나이거늘, 도대체 무엇을 근심할 필요가 있겠느냐고 장자는 반문한다.

따라서 옳고 그름은 서로 나뉘지 않고 크고 작음은 서로 구별되지 않는다고 하여 장자는 만물제동 사상을 주창하는 것이다. 만물제동의 자리에서 진인(眞人)은 소요하며 만물을 그대로 놓아두면서 요절, 수명장수, 태어남, 죽음도 똑같이 자연의 이법에 따름으로써 시비, 생사를 비롯한 상대적 대립을 천지자연에서 쉬게 하는 것이다. 장자는 앞의 세 가지 인용문에서 만물제동 사상을 제시하면서 각각의 결구(結句)로서 “천지자연의 밝음으로 하는 것만 같지 못하다.” “시비 다툼에 말미암지 않고 천지자연에 비춰본다”라고 했다. “시비 다툼에 말미암지 않고 천지자연에 비춰본다”는 구절을 장자는 〈제물론〉에서 한 번 사용했고, “천지자연의 밝음으로 하는 것만 같지 못하다.”는 표현은 두 번 사용했으며, 또한 “천지자연의 밝음으로 한다.”는 구절은 한 번 사용했다. 따라서 바로 여기에 만물제동의 핵심 방법이 제시되어 있다.

5.

명대(明代) 선불교를 대표하는 감산은 장자의 “천지자연의 밝음으로 하는 것만 같지 못하다.” “시비 다툼에 말미암지 않고 천지자연에 비춰본다”는 표현을 반야의 ‘조파(照破)’로 해석했다. 시비 논쟁을 정리하는 장자의 만물제동 사상과 마찬가지로, 반야의 조파도 세상 사람의 미혹을 일소시킨다. 시비 다툼은 본래 없는 것이지만 나와 남의 대립으로 인하여 시비 쟁론이 있게 된다는 것이다. 사람들은 지혜 광명이 없어 어둠 속에서 시비 다툼을 일삼지만 성인은 조파함으로써 지혜 등불로 비추자(照), 이런저런 상대적 대립이 타파된다(破). 세상 사람들이 천지자연의 밝음으로 비추지 못한 채 시시비비를 일삼는 까닭에, 장자는 “천지자연의 밝음으로 하는 것만 같지 못하다.”고 했듯이, 불교에서 제시하는 무명(無明)이란 바로 그 밝음을 잃었다는 뜻이다. 불교에서 대표적인 부정적 사유방식이 바로 반야의 조파이다. 《금강경》은 부정의 논리가 전부라고 말할 정도로 부정적 언표로 일관되어 있다. 반야의 부정적 사유방식은 《금강경》 원문에 입각해 ‘즉비(卽非)의 사유방식’이라고 일컬을 수 있다. 반야의 즉비는 또한 단순히 부정 일변도로 일관하지는 않는다. 반야의 부정[卽非]을 또다시 부정함으로써 새롭게 긍정의 세계[是名]가 펼쳐진다.

반야바라밀은 곧 반야바라밀이 아니므로, 이를 반야바라밀이라 이름한다.

(般若波羅蜜, 卽非般若波羅蜜, 是名般若波羅蜜)

불국토 장엄은 불국토 장엄이 아니므로, 이를 불국토 장엄이라고 이름한다.

(莊嚴佛土者, 卽非莊嚴, 是名莊嚴.)

복덕은 곧 복덕이 아니므로, 따라서 이를 복덕이라고 여래는 이름한다.

(福德, 卽非福德性, 是故如來說, 福德.)

삼천대천세계(三千大千世界)에 칠보로 가득 채워 보시하더라도, 우리의 마음과는 아무런 관련이 없기 때문에 복덕이 없다고 했다. 하지만 반야바라밀을 닦아 마음으로 하여금 그 어디에도 떨어지지 않게 한다면 이를 복덕이 있다고 일컫는다. 마음에 주관과 객관이란 상대적 구분이 남아 있을진댄, 칠보를 아무리 많이 보시하더라도, 복덕이 있을 수 없다. 주관과 객관의 상대적 대립이 소진될진댄, 복덕을 향유하게 된다는 뜻이다. 마음으로 세존의 가르침을 본받아 행동이 세존의 그것과 똑같으면 이를 복덕이라 일컫고 그렇지 못할진댄 복덕이 없다는 것이다. 또한 반야바라밀의 경우, 입으로만 바라밀을 말할 뿐 마음으로 계합하지 않으면 바라밀이랄 수 없다. 입으로 바라밀을 전하고 또 마음으로 계합해 주관과 객관의 상대적 대립이 끊어져야 바라밀이라 일컫는다는 것이다.

이처럼 ‘즉비(卽非)-시명(是名)’의 논리를 사용해 긍정과 부정을 자재하게 구사한 것은 세상 사람의 전도된 소견을 타파하기 위함으로 ‘즉비-시명의 논리’가 이 경전의 핵심사상이라고 중봉(中峰)과 감산은 지적한다. 반야 경전은 공에 입각한 부정 일변도라고 지적되지만 공에 의한 ‘즉비’만이 아니라 부정을 다시금 부정함으로써 전개되는 ‘시명’이란 새로운 긍정의 세계 또한 밝히고 있는 것이다. ‘즉비-시명의 사유’에 있어서 모든 것은 일단 부정되고 나서 다시금 긍정으로 되돌아온다. 부정을 매개로 하여 비로소 긍정으로 환원됨이 정견이라는 것이 반야 사상의 근본 성격이다. 상식적인 견해에 의해 사람들은 사물을 긍정하는 까닭에 바로 그것에 얽매이게 된다. 반야의 조파에 따른다면, 일체는 그것에 대한 투철한 부정에 의해서만 참으로 그 기능을 발휘할 수 있다는 것이다. 즉비에 의해 우선 상식이 부정되고 시명에 의해 그 부정이 다시 부정됨으로써 새롭게 긍정의 차원이 개시되어 상식의 세계로 되돌아오지만, 원래의 긍정과는 서로 크게 다르다. 그러므로 장자의 만물제동 사상을 감산이 반야의 조파로 풀이한 것처럼 사유방식의 측면에서, 예컨대 상대적 대립에 나아가지 않는다는 점에서 상호 유사점이 인정된다.

6.

그러나 장자 사상을 불교적으로 해석함에서 일방적으로 같다거나 무조건 다르다고 말해서는 곤란하다. 두 사상이 동일하기만 하다면 장자는 장자일 수 없고 불교는 불교로서 존립 기반이 상실되게 된다. 불교와 장자 사상의 관계를 정확하게 정립하기 위해, 〈추수(秋水)〉 편 북해약(北海若)의 발언을 검토한다. 북해약의 말은 두 가지로 정리된다. 첫째 도에는 귀천, 피차, 시비 등의 구분이 있지 않다. 둘째 물(物)에는 귀천이 있다. 도에는 귀천이 없지만, 물에는 귀천이 있다. 장자는 두 가지 차원을 애초부터 인정하고 있다. 그러나 반야의 조파는 즉비에 의해 일체법 자체를 부정하고 있으므로, 물의 존재라든가 귀천의 차별을 인정하지 않는다. 장자는 〈대종사〉에서 말했다.

그러므로 진인(眞人)에게는 좋아하는 것도 하나이고, 싫어하는 것도 하나이다. 하나도 하나이고, 하나가 아닌 것도 하나이다. 하나는 천지자연과 함께 짝이 된 것이고, 하나가 아닌 것은 사람과 더불어 짝이 된 것이다. 천지자연과 사람이 서로 다투지 않는 인물을 진인이라 일컫는다.

이와 같이 “하나는 천지자연과 더불어 짝이 된 것이고, 하나가 아닌 것은 사람과 더불어 짝이 된 것”이라고 했다. 장자는 “상대적 대립이 멈춘 천지자연의 차원” “시비대립을 멈추지 않는 사람의 차원” 모두 인정하고 있다. 북해약(北海若)은 이를 각각 “도로 본다(以道觀之)”와 “물로서 본다(以物觀之)”고 했다.

그러나 반야의 조파는 ‘물로서 보는 것’을 인정하지 않고 또 물의 존재 자체를 부인했다. 반야 사상은 만물을 반야로 비추어 타파하고자 했으므로 장자와는 차이가 난다. 반야 사상은 조파에 의해 시비를 타파함으로써 “본래 시비가 없다(本無是非)”고 하지만, 장자는 결코 ‘본래 시비가 없다’고 하기보다 시비 다툼에 나가지 않고자 했을 뿐이다. 《장자》의 원문을 보면, 상대적 시비쟁론에 ‘무적(無適)’ 즉 나아가지도 말고 ‘불유(不由)’ 즉 얽매이지도 않고 대신, “천지자연에 비추어본다” “천지자연의 밝음으로 한다”고 했다. 장자는 〈천하〉에서 “천지정신(天地精神)과 더불어 왕래하면서 만물 위에 군림하지 않고 또 시비를 폐하지도 않으며 세속에서 사람들과 더불어 살다”라고 말했다. 따라서 반야의 조파는 “본래 시비가 없다”고 하여 시비 자체를 타파함으로써 상대적 대립으로부터 벗어나고자 했다면, 장자는 시비를 폐하지 않고 시비 대립을 인정하는 바탕 위에서 시비 다툼에 얽매이지 않는다고 했으므로, 이런 점에서 반야 사상과 장자 사상은 차이가 난다.

또한 불교 좌선과 장자의 ‘좌망’ 수행의 경우, 차이점이 발견된다. 장자는 좌망에서 ‘좌’에는 의미를 부여하지 않았고 ‘망’에만 초점을 맞추었다. ‘좌치’의 경우도 마찬가지로 ‘치’에만 의미가 부여되어 있다. 그러나 불교의 좌선은 ‘좌’와 ‘선’ 각각에 의미가 부여되어 있다. 물론 선불교가 발전하면서 좌선만이 아니라 행주좌와(行住坐臥), 어묵동정(語默動靜) 모든 행으로 확대되기도 했지만, 좌법을 기본으로 해서 한층 확대, 심화된 것이다. 따라서 장자의 좌망은 ‘망’에만 초점을 맞추었으므로, 불교의 좌선과는 차이가 난다.

‘망’의 경우도 차이가 발견된다. 장자에 따르면, 사람들은 마땅히 잊어야 할 것은 잊지 않고 도리어 잊어서는 안 될 것은 잊지 않는다고 말한다. 덕에서 뛰어남이 있으면 육신은 온전하지 못하더라도 상관이 없지만, 사람들은 육신처럼 마땅히 잊어야 할 것은 잊지 않고 응당 잊어서는 안 될 것은 쉽사리 잊는다고 장자는 〈덕충부〉에서 지적한다. 하지만 불교는 부정의 대상을 구분하지 않고 일체법에서 벗어나라고 말한다. 《금강경》에서 “어디에도 머물지 말라고 마음을 내라”고 했듯이 일체법에 머물지 말라고 했다. 그러므로 수행법에서 불교와 장자 사상은 상통점이 있지만, 차이점 역시 분명히 제시될 수 있다.

7.

불교와 장자 사상의 관계는 역사적으로 다양한 방식으로 전개되었지만, 이상의 논의를 바탕으로 두 가지 흐름으로 정리할 수 있다. 첫째 흐름은 불교와 장자 사상의 유사점에 초점 맞춘다. 불교의 중국적 전개과정에서 어떤 역할을 할 수 있었던 것은 양자 간의 상통점과 사유구조의 유사성이 있었기에 가능했다. 인도불교는 사상적으로 유사점이 있는 장자 사상과 적극적인 교류를 통해, 배타성이 강한 중화(中華) 사회에 정착할 수 있었다. 이런 흐름이 시간의 흐름과 더불어 결국 중국식 선불교 형성과 전개에 일익을 담당한 것으로 판단된다.

하지만 둘째 흐름은 양자 사이의 차이점을 그냥 지나치지 않는다. 불교는 인도 사회와 문화에서 형성되었지만, 장자는 중국 사회와 문화를 바탕으로 성립된 사상이다. 불교와 장자(중국 사회와 사상) 양쪽에서 상대를 배척하는 흐름이 형성되었다. 불교의 입장에서는 장자 사상을 외도로 규정한다.9)

중국 사회와 사상 역시 불교를 인도의 종교, 철학으로 규정한다. 불교가 중국 사회에 정착하기 어려웠던 가장 큰 이유는 중국의 종교나 철학이 아니기 때문이다. 이런 식의 배척은 중국에 불교가 전래된 초기에서부터 현재에 이르기까지 계속되었다. 중국불교 전개에서 양자의 관계는 이와 같은 두 가지 흐름이 제각기 역할을 하면서 지속적으로 반복되었다. ■

오진탁 jtoh@hallym.ac.kr

고려대학교 대학원 철학과에서 〈불교와 장자 사상의 관계ㅡ 감산의 《장자《내편》해》를 중심으로〉로 박사학위 받음. 주요 저서로 《죽으면 다 끝나는가》 《자살예방 해법은 있다》 등 다수와 번역서 《티벳의 지혜》 《한글세대를 위한 금강경》 《능엄경》 등 다수. 현재 한림대 인문학부 철학전공 교수, 한국생사학협회장.