나의 삶 나의 불교

1. 죽음이라는 것

강릉여중 3학년 시절이었다. 매일 아침 이른 새벽 동틀 무렵이면 “이 몸이 죽어서 나라가 산다면 아 아 이슬같이 죽겠노라.” 하고 젊은 군인들이 노래를 부르며 ‘하나! 둘!’ 구령에 맞추어 훈련하는 소리를 듣고 선잠을 깨고는 했다. 창설된 사단 신병들의 훈련 소리였다.

어느 날 누군가 ‘담요를 준비해 학교를 지키러 오라’는 전갈을 보내왔다. 38선이 가까운 강릉은 일찍 포위되어 날벼락 같은 6 · 25사변이 시작된 것이다. 당시에는 문교부 산하 ‘학도호국단’이라는 학생군단이 전국적으로 조직되어 있었는데 여학교에도 소대, 중대, 대대로 편성되어 있었으므로 연락망이 작동한 모양이었다. 안호상 문교부장관이 주도한 학도호국단은 주기적으로 훈련을 시켰다.

......

태평양 큰 물기슭 대륙 동녘에

우뚝 솟은 백두산 민족의 정기

우리들은 삼천만 민족의 태양

피 끓는 젊은이 학도호국단

......

불가항력의 전세를 막을 수 없었음은 불문가지의 현실이었다. 매일 새벽부터 구령을 붙이며 몸을 단련하던 8사단 소속의 젊은 병사들은 어느 전선인지 알 수 없는 곳에서 이슬처럼 초개처럼 청춘을 산화했다는 소식이 들려왔다. 그 시절 우리는 죽음을 일상의 다반사로 여겼다.

피난길에서 돌아와 보니 고향 학교의 교실은 전소되었고, 어느 호텔 목조건물을 빌린 임시 교사에서 어느 사이 고등학생이 되어 수업을 받았다. 수업은 전선에 있는 군인 오빠들에게 위문편지를 노트 한 장씩 찢어 쓰는 것으로 시작된다. 가끔은 오후에 전투비행단에 가서 생환이 보장되지 않은 100회 출격하는 용감한 공군 파일럿에게 꽃다발과 응원의 합창을 부르기도 하고 또 때로는 전사한 군인의 장례식에 가서 군악대 연주에 맞춰 장송곡을 부르기도 했다. 포성은 끊임없이 계속되었고 교실은 항상 어수선했다. 책상과 의자는 전쟁 병기인 대포 껍질 철판으로 된 것이었다. 휴전이 가까워질 때는 북진통일과 휴전 반대 데모를 일상으로 하며 많은 수업 시간이 할애되었다.

죽음이 내게 가까이 다가선 것은 전쟁으로 남하해 오신 조부의 장례식 때 일이다. 화려하게 장식된 전통 상여와 상여꾼들이 대문 앞에 늘어서 있을 때 부엌 아재들이 아궁이에서 나온 재를 담은 키(곡식을 까불러 티끌을 골라내는 도구)를 나에게 주며 ‘상여가 자리에서 뜨기 전에 빨리 그 상여 밑에 놓으라.’고 했다. 이유는 훌륭한 조부님이 내생에 무엇으로 환생하는지 알고 싶다고 했다. 나는 아버지 눈치를 살피다가 살짝 상여 밑으로 넣고 기다렸다. 지금도 나의 눈을 의심하지만, 상여가 뜬 후에 꼭 새 발자국 같은 모습이 세 개가 보였다. 아재들이 할아버지가 새로 환생하셨다고 감탄하시던 모습이 지금도 새롭다. 별로 감동도 없이 죽으면 우리는 환생하는가…….

죽음이란 단어가 온몸으로 전율하며 다가온 것은, 학교 정년이 끝난 얼마 후 철원의 휴전선 백마고지 전적기념관에서였다. 위령탑에 새겨진 수많은 병사의 이름을 보고 북진통일과 휴전 반대를 외쳤던 과거 학생 시절을 상기하며 복받쳐 오르는 눈물을 주체할 수 없었다. 전사자의 명단에는 아마도 나와 관계있는 이는 없을 터이지만 지금도 수많은 영령에게 참회한다. 전쟁은 어떤 이름으로도 용서해선 안 될 인류가 짓는 악업이라고.

2. 돌아가야 할 내 고향

“나도 없고 너도 없는 내 고향으로 돌아가리라.” 1950년대 고등학생 시절 국어 교과서에 실린 시 〈짝 잃은 거위를 곡하노라〉에 나오는 마지막 구절이다. 애써 외우지 않아 내용 전체를 기억하지 못하는데도, 심심치 않게 내 뇌리에 떠오르곤 했다.

시인 공초(空超) 오상순(吳相淳)의 시다. 국어 선생님이 어떤 설명을 하였는지 물론 기억할 수 없다. ‘나도 없고 너도 없는 내 고향’을 읊을 수 있는 시인은 공(空)의 경지를 터득지 않고는 불가능한 세계에 사셨을 것이다. 선의 정수를 일찍이 체험하고 법열(法悅)의 경지에 계신 분임을 의미한다. 내가 명동에 있던 청동(靑銅) 다방에서 공초 선생을 처음 뵌 것은 1960년대이다. 아침부터 저녁까지 다방 한구석에서 담배를 줄곧 피우면서 젊은 청년 학생들에게 사인할 책 첩을 권하는 모습이었다. 어느 날 조계사에서 숙식하고 나오시는 모습을 보며 나는 너무나 기뻤다. 이분은 불교 집안과 무슨 관계가 있을까 생각하면서……. 이와 같은 무애도인의 모습, 법열의 경지를 터득지 않고는 결코 읊을 수 없는 경지.

자신이 터득한 공의 경지도 초월하고자 사신 분으로 기억된다. 나의 불법과의 인연은 막연하지만 이때부터 태동했다고 생각한다. 천태불교에서 일심삼관(一心三觀)인 공가중(空假中)을 설명하면서 즉공(卽空), 즉가(卽假), 즉중(卽中)의 경계가 바로 공초(空超: 공도 초월한)의 세계가 아닌가 생각하기도 한다.

나는 강릉에서 태어났다. 신라 때에는 명주라고 불린 유서 깊은 고장이다. 역사적으로 선종(禪宗) 구산선문(九山禪門)의 하나인 사굴산파의 범일국사(梵日國師, 810~889)가 태어나 선풍을 진작시킨 곳이다. 선종조사(禪宗祖師)로 불린 범일국사는 당나라에 가서 26세 때, 스승인 제안 스님에게 성불의 길을 묻자 “평상심이 곧 도(道)다.”라는 법문을 듣고 활연대오(豁然大悟) 했다고 《조당집(祖堂集)》에 전한다. 회창폐불이라는 법난은 당나라 무종(武宗, 841~846)을 도교(道敎) 신앙으로 끌어들인 조귀진(趙歸眞)이라는 도사가 일으킨 폐불 사건이다. 이때 범일은 난을 피해 ‘상산(商山)에 숨어 홀로 선정을 닦다가 이인(異人)을 만났다’고 한다. 그런데 고려시대의 《선문보장록(禪門寶藏錄)》에는 범일국사가 “교외별전(敎外別傳)의 현극한 종지를 조사(祖師) 진귀대사(眞歸大師로)부터 받았다”고 기록되어 있다.

2016년 여름, 천태학(天台學) 연구 모임에서 학회 회원들과 함께 답사를 갔을 때의 일이다. 천태산(天台山)에서 국청사(國淸寺)를 넘어 후면으로 내려오면 자양현(紫陽縣)에 동백궁(桐柏宮)이 있다. 그 산 도교 도관으로 들어가는 입구 문 앞에서 바쁜 일정에도 불구하고 나는 발을 멈췄다. “숭상자연 반박귀진(崇尙自然 返璞歸眞)”이라고 암석에 석각이 큰 글씨로 새겨져 있었기 때문이다. 나는 이 석각을 보는 순간, 범일국사와 ‘진귀 조사’는 어떤 관계일까 하는 의문이 섬광처럼 뇌리를 지나갔다. 아직도 이 문제는 내게 화두로 남아 있다. 지금도 사굴산 아래 학산에는 범일이 이룬 굴산사의 왕년 번영을 상징하듯 태백준령을 배경으로 한국에서 가장 높은 당간지주가 파란 창공 속에 우람한 모습으로 솟아 있다. 현재 폐허가 된 사지(寺址)를 발굴하고 있지만 별 성과는 보이지 않고 있다.

초등학교 시절 담임선생의 지도로 급우들이 견학 갔던 기억이 있다. 말사였던 보현사(普賢寺) 지장선원(地藏禪院)이 법흥사(法興寺[七聖庵])와 더불어 대관령 기슭에 중건되어 강릉 신도를 품고 있다. 그리고 이 굴산사 말사로 보이는 신복사 옛터에는 아직도 석조보살상이 쓸쓸하게 남아 있다. 그러나 이 보살상은 오대산 월정사 탑 앞의 보살상과 한송사지(寒松寺址)에 있던 보살상과 형태가 비슷하고, 이 지역에서만 볼 수 있는 특이한 반가부좌형으로 표정이 무척 다정스럽다. 그렇지만 내가 신복사지의 석조보살상에 특별한 관심을 가지는 것은 이 보살은 미륵보살이라고 하지 않고 ‘미령님’이기 때문이다. 우리 집은 외형적으로는 철저한 유교적 전통을 지키는 가정인데 어머니와 할머니는 연례행사로 삼월 삼짇날 새벽이면 ‘탑골 미령님’께 치성을 드리러 가시곤 하셨다. 이 미령님은 아주 영험한 부처님이라고 말씀하시면서…….

강릉포교당은 오대산 월정사 소속 포교당으로 지금 관음사라고 한다. 당시에 포교사였던 전관응 스님이 아주 고매하고 인자하신 스님으로 지역에 널리 알려져 있었다. 불교청년회에서 학교 교사 등 지역 청년들을 지도하셨다.

초등학교 시절에는 사월초파일 예술제에서 친구 따라 무용을 하기도 하였다.

둥글고 또한 밝은 빛은 우주를 싸고

고르고 또한 넓은 덕은 만물을 길러

억만겁토록 구족하신 부처님 전에

한마음 함께 기울여서 찬양합시다.

이때 배운 찬불가가 새롭다.

3. 황산덕 박사 부부와의 불연(佛緣)

인생에는 커다란 갈림길이 있게 마련이다. 내 인생에서 부모님 다음으로 나를 아끼고 사랑해준 분이 황산덕 박사와 대법선(大法船) 황이선 보살 부부이다. 모태신앙 기독교 신자였던 두 분은 6 · 25동란을 겪으면서 우주관의 대전환을 맞게 되었다고 한다. 두 분의 초발심 정진행은 아주 강렬했다, 전란 중에 나의 독서란 선택할 수 있는 상황이 아니었다. 우연히 춘원의 소설이나 심훈의 글을 읽었는데 특히 춘원의 《흙》은 감동적이었다. 《흙》의 주인공인 변호사 허숭은 나의 롤모델이 되어 다가왔다. 농업국이던 우리 농촌에서 역경에 처한 이들을 도우며 살아가는 허숭의 모습이 무척 인상 깊어 내가 여자라는 한계가 있다는 의식은 전혀 하지 않고 ‘나도 변호사가 되어 봉사하는 삶을 살자’고 생각하였다.

여학교 졸업을 앞두고 대학진학 문제가 다가왔을 때, 나는 주저하지 않고 내 수준에 맞추어 고려대학교 법대를 지망하여 합격했다. 서점에서 《법학통론》이라는 책을 보니 저자가 당시에 고려대 교수인 황산덕으로 되어 있었다. 하지만 어머니와 아버지의 의견 불일치로 대학진학을 포기하고 서울에서 막 직장생활을 하던 중, 우연히 동아일보 광고를 보니 종로에 있는 대각사에서 ‘사상대강연회’가 개최된다는 내용이 있었다. 광고를 보고 찾아간 대각사 법당에는 국립도서관에서 공부하던 청년 학생들로 연일 만원이었다.

1950년대 말, 전후 폐허가 된 수복 후의 서울에는 전쟁과 피난 생활에 지쳐 돌아온 청년과 학생들이 방황하며 시대적 절망 속에 헤매고 있었다. 그때 유행하며 시대를 풍미하던 사조가 실존주의였다. 프랑스의 사르트르와 카뮈는 많은 젊은이의 우상이었다. 나도 실존주의 소설을 읽으며 방황했다. 그때 나에게 가장 인상적으로 다가온 소설은 ‘카뮈’의 《시지프스의 신화》와 《이방인》이었다. 나는 홀로 자문했다. ‘왜 이방인의 주인공인 뫼르소는 어머니의 죽음 앞에 태연한 생활을 지속할 수 있었을까’ ‘작가의 의도는 무엇일까?’

대각사 법당에는 33인의 한사람으로 알려진 백용성(白龍城) 스님의 가사 입은 초상화가 있어 합장하면서도 나는 부처님께 참배할 줄은 몰랐다.

실존주의와 일반 철학 강의는 주로 안병욱 교수, 황산덕 교수가 담당했는데, 어느 날 철학 강의가 끝난 후 불교 강의가 계속되었다. 별 관심 없이 들어보았는데 《금강경》이라고 했다. 여학교 시간에 접했던 원효의 《금강삼매경론(金剛三昧經論)》이라는 저술이 떠올라 어떤 내용인지 궁금해서 청강을 시작한 것이 불교 강의에 첫발을 디딘 계기였다. 강의를 하신 신소천(申韶天) 스님은 전도사 출신이라고 들었는데, 강의 내용은 아주 간명하고 어딘지 모르게 확고한 신념에 차 있었다. 스님은 이 경만이 방황하는 우리 민족을 구원할 수 있다고 역설하였다. 나도 어느 사이 《금강경》의 유명한 사구게(四句偈)만을 암송하면서 열성적인 불교 신자처럼 강의를 들으러 다녔다.

범소유상 개시허망(凡所有相 皆是虛妄)

약견제상비상 즉견여래(若見諸相非相 卽見如來)

너무도 당연한 진리였다. 여래(如來)를 찾기 위한 노력 같은 것은 별로 나의 관심사가 아니었다. 선배 도반들 중에는 ‘응무소주 이생기심(應無所住 而生其心)’이 훨씬 높은 근기의 법구라고 하면서 나를 얕보는 듯했지만 나는 ‘마음’이란 잡을 수 없는 허황한 것이라고 단정해 버렸다. 수복 후 폐허가 된 서울, 내가 다니던 한국은행 본관 그 앞에 있는 중앙우체국, 또 중앙청 등 모든 건물은 하얀 뼈대만 남았거나 붉은 벽돌만 보일 뿐이었다. 다가선 현실 앞에서 더 많은 설명이 나에게는 필요하지 않았다.

그리고 이종익(李鍾益) 선생의 심오하고 해박한 불교 강의는 ‘삼장법사’라는 세평에 손색이 없었고, 청담(靑潭) 스님의 박식한 달변은 나를 매료시켰다. 그러면서 나도 모르는 사이 ‘아아 이방인의 주인공인 뫼르소가 한 행동은 업(業) 때문이구나’ 하고 스스로 단정하기에 이르렀다. 여학교 문화사 시간에 우파니샤드 철학에 나오는 윤회와 업과의 관계를 혼동한 채 나름대로 생각했다. 그리고 부처님께 참배할 때는 “원멸사생육도 법계유정 다겁생래 제업장(願滅 四生六道 法界有情 多劫生來 諸業障) 아금참회계수례 원제죄장실소제(我今懺悔稽首禮 願諸罪障悉消除)”를 염송했다.

4. 대각회와 광덕 스님

‘사상대강연회’가 끝나고 불교 강의가 끝날 무렵, 대각회(大覺會[圓覺會])라는 불교단체가 발족했다. 광덕 스님이 회장이고 대법선 보살(황산덕)이 부회장이었다. 나에게도 임무는 주어졌으나 자의 반 타의 반이었고, 총무는 김경만(한국은행, 현재 출가하여 한탑 스님) 씨가 맡았다. 불교단체이므로 주로 불교 강의가 주를 이루는 가운데 황의돈(黃義敦) 박사 전진한(錢鎭漢) 의원, 김기석 교수, 노정일 박사 등이 참여했다. 청담 스님이 적극적으로 참여해주셨는데 법문을 시작하시면 유창한 언변으로 청중을 매료시켜 늘 시간을 넘기기 일쑤여서 주최자가 난처해 하곤 했다.

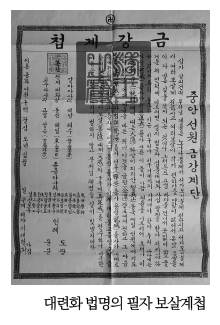

주말에는 서울 근교의 사찰 참배 산행을 이어갔고, 대각사와 조계사, 선학원을 오가며 이른바 정화 이후의 지도자들인 효봉 스님, 동산 스님, 금오 스님, 청담 스님, 석주 스님 등의 남다른 후원과 지도를 접했다. 나는 불교 공부가 일상생활이 되었지만, 불교의 진수를 파악하지 못한 채 조계사 금강계단에서 하동산(河東山) 스님으로부터 대련화(大蓮華)라는 법명과 보살계의 계첩을 받기도 했다. 이 무렵 구체적인 이유는 알 수 없으나 늘 밝고 신념에 찬 법문으로 젊은 청년들의 인기를 독차지하며 지도하던 광덕 스님은 어디론가 가버렸다. 처음부터 한쪽 폐를 잘라 어깨가 처진 모습이었던 스님은 어느 바닷가에서 수행에 들어갔다는 막연한 소문이 들려왔을 뿐이다.

수많은 불교 강의를 들었으나 망망한 대해를 헤매면서 정리되지 않은 지식을 가진 채 나는 쉬지 않고 다른 학업도 계속했다. 4 · 19와 5 · 16 등, 커다란 사회적 격동이 소용돌이쳤지만, 대법선 보살은 동국대 불교학과에서 본격적인 불교학을 연찬하며 〈재가불교의 연구〉라는 석사논문을 제출하고 석사가 되었다. 우리 대각회 도반들도 백성욱 박사가 운영하던 ‘손석재 보살’ 장학금 혜택을 받으며 천안행(天安行) 장학금의 주인공이기도 한 박현희와 더불어 불교학과 학생이 되었다.

5. 불교학 입문

천태학(天台學) 시간에 조명기(趙明基) 교수가 강의해준 오시팔교설(五時八敎說)은 막연하던 나의 불교 이해를 명확하게 정리해 주었다. 부처님의 설법 순서를 화엄시, 아함시, 방등시, 반야시, 법화열반시라고 오시교판으로 간결하게 정리하였는데, 한 학기 동안을 오시만으로 끝났으므로 명쾌한 내용에 깊은 감명을 받았다. 고려 때 제관 스님이 쓴 《천태사교의(天台四敎儀)》에 들어 있는 내용이다. 이 책은 중국과 일본의 천태종에서는 불교에 입문하는 교과서로 수백 종의 연구서가 나올 정도로 중요시하고 있다.

대학원 시절 대학선원(大學禪院) 간사이던 철학과 박성배 교수와 성북동 김포광 교수 자택에 가서 청강하는 행운을 누렸다. 김동화 교수의 교리발달사 시간에는 특히 선종 사상의 성립과정에 대한 비판을 정리할 수 있었다. 우정상 교수는 한국불교사를 강의하며 단순한 이론만이 아니라 자신의 경험도 곁들여 흥미를 유발했고, 북한산 중흥사를 답사하며 옛 승군이 주둔하던 총본부로 추정되고 있음에도 석축만이 남은 사지에 무성하게 풀이 우거져 있음을 안타까워하셨다.

특히 김잉석(金芿石) 교수의 삼론학(三論學) 강의에서 용수의 중론(中論)의 팔부중도(八不中道) 사상을 처음 접하면서 심오한 진리가 이렇게 정리되는구나 하고 여기며 《금강경》의 사구게를 암송하듯 외워버렸다. 그런데 이 팔부중도설이 후에 대학원 입시 문제에 출제되어 나의 행운이 시작되었다. 김잉석 교수는 쫓기듯 수업을 끝내고 직장으로 돌아가는 나에게 ‘불교는 두뇌로만 이해하는 학문이기보다 깊은 자기 성찰과 더불어 지혜를 계발하는 경험이 중요하다’고 상기시켰다. 말하자면 장판 때가 묻어야 가능하다며 격려했다. 나는 과감하게 직장을 퇴직하고 오로지 면학의 길에 용감하게 입문했다.

이기영 교수는 산스끄리뜨를 강의하며 대학원 진학을 권했다. 대법선 보살은 서구의 새로운 학문연구 방법을 익힌 이 박사를 높이 평가하며 지도받기를 적극적으로 천거했다. 이 박사 조수 시절 원전(原典) 연구를 위한 기초작업으로 《범장한화사역대교 번역명의대집(梵藏漢和四譯對校 翻譯名義大集)》 출간을 도왔는데 출판이 보류되었다. 티베트불교가 일실된 대승불교의 원형 연구를 위해 꼭 필요함을 인식시키고 프랑스 파리대학 라루 여사에게 추천하기도 하고 미국 대학에도 추천했지만, 나의 여건 불비로 불발되었다.

전술한 오시교판설에 매료된 나는 석사논문의 주제도 천태불교의 오시교판으로 삼았다. 논문을 시작한 의도는 이 멋진 오시설의 객관적 진리와 그 역사성을 논증하기 위함이었으나 내가 의도한 바와는 전혀 다른 방향의 결론에 이를 수밖에 없었다. 1964년에 석사논문 〈천태대사(天台大師)의 교판(敎判)에 관한 연구〉는 무사히 통과되었으나 나로서는 허탈할 만큼, 내면의 고민에 빠졌다. 우선 자료가 부족했다. 도서관의 도서목록에는 있으나 책은 서가에 없고, 참고 원전은 일본의 신수대장경에서만 볼 수 있는 상황인데 한 질이 불교문화연구소에 있을 뿐이었다. 혹 빌릴 수 있다고 해도 체력이 미치지 못했다. 결국 혼자 밤늦게까지 연구소에 남아 독서카드에 한 자씩 정리(기록)하는 작업으로 논문을 완성한 것이다. 그 문헌연구 방법으로는 멋진 오시설이 역사적 객관성이 없다는 결론에 이르렀다. 거의 모든 자료가 메이지 시대부터 일본에서 저술된 것이기 때문에 연구 환경을 위해 어려운 선택을 하지 않을 수 없었다.

6. 서옹, 탄허, 운허, 석주 스님

김법린 총장 취임 후 동국대에 대학선원과 동국역경원(東國譯經院)이 설립되고 참선을 교과목에 선정하여 석호[서옹] 종정 스님이 원장, 묵언 스님이 입승을 담당했다. 선우회(禪友會)가 운영단체로 되어 나도 대학원생으로 참가했다. 특히 서돈각 교수, 전진한 의원, 이한상 사장 등이 회원이었고, 서옹 스님은 납월 팔일 철야정진 때에 나에게 ‘무(無)’ 자 화두를 주셨다. 입선에 호흡법 등 상세하게 지도하시며 ‘절대현재의 참사람’ 운동을 실천하기를 강조하셨다. 스님의 일본 유학 시절에 인연을 맺은 히사마츠 신이치(久松眞一) 교수는 한국이 전쟁으로 위기에 처했을 때 “한국인들이 다 죽어도 이상순(李商純, 서옹 스님의 속명)만 살아남으면 다시 살아날 것이다.”라고 했다고 한다. 육영수 여사 장례식 때 영가 법문에 크게 ‘할’을 하신 것이 인연이 되었는지 박 대통령의 ‘한마음 봉사단’ 명예총재로 추대받기도 했다.

탄허(呑虛) 스님은 선을 실수하기보다 이론에 치중하며 특히 유불선의 일치를 강조하며 종횡무진의 담론을 펴셨는데, 교재 없이 분필로만 강의를 끝냈다. 탄허 스님은 방한암 스님 대상(大喪)에 친구 따라 참여했다가 상원사에서 뵌 구면이기도 했다. 대원암에서 서화전시를 준비 중일 때, ‘양득천재(養得天才)’라고 일필휘지한 액자를 주시고 박사과정만 이수했을 때인데도 꼭 이 박사라고 불러주시며 고향 강릉에 남다른 관심을 보이셨다.

운허 스님은 동국역경원장으로 오셔서 평생소원이 ‘한글대장경’ 간행이라고 하시며 금생에 이루지 못하면 내생에라도 꼭 이루겠다고 하셨다. 불교문화연구소 조교 시절 운허 스님의 뜻이 이루어져 한글대장경 번역작업이 시작되었다. 김달진 선생, 성낙훈 선생 등이 원번역을 하고 법정 스님이 역경위원으로 참여하면서 나에게는 교정 작업 등을 배려해 주었다. 덕분에 한문 대장경만 보던 차에 한글판 아함경을 볼 기회를 얻었으니 일거양득의 기회였다. 법정 스님이 다래헌에 머무시기 전 이미 대법선 보살을 통해 해인사 소소산방(笑笑山房)에서부터 안면이 있던 덕분이었다. 운허 스님께서는 관음클럽 법회에 설법하실 때의 인연으로 더욱 각별하게 교정의 정확성에 관심을 표하셨다. 할아버지 같은 인자한 모습으로 나의 미래를 걱정하고 불교는 오묘하여 우연한 기연으로 입문해도 저절로 매혹되어 떠날 수 없는 종교라고 하셨다.

석주 스님은 대각회 초기부터(1957~1960) 회원들을 극진히 외호하셨다. 처음 뵈었을 때 선학원의 나는 듯한 처마 끝, 파란 하늘을 배경으로 고귀한 학이 내려앉은 듯한 풍광이 나의 머리를 스쳐 지나갔다. 칠보사 법회에 나를 초청하기도 하고, 나의 화갑논총에 감사하게도 ‘처염상정(處染常淨)’이란 축하 액자를 주시고 참석까지 해주셨다.

7. 유학 그리고 교수의 길

석사논문 통과로 석사학위는 취득했으나 계속하여 연구할 수 있는 문헌 자료를 볼 수 없는 상황이고 더구나 연구 성과를 발표할 수 있는 여건도 아니었다. 다행히 동경에서 유학하던 김지견 선배가 귀국하여 천태종 종립대학인 다이쇼대학(大正大學)의 세키구치(關口眞大) 교수에게 나의 논문을 가지고 가더니 초청장을 보내왔다. 절호의 기회가 찾아온 것이다. 더욱이 뜻밖에도 여성불교단체인 관음(觀音)클럽의 환희성 김인수 회장이 장학금 후원을 약속해 주었다. 3년 만에 여권과 비자가 나오고 유학의 길에 오를 수 있었다.

전후의 일본은 패전 후 불과 20여 년 만에 한국전쟁으로 회복된 경기를 발판으로 전쟁의 상처가 거의 회복되어 역사 이래의 번영을 누리며 경제가 활기차게 돌아가고 있었다. 한편으로는 적군파(赤軍派)의 데모 행렬이 대학마다 누비고 다녀, 사상적 갈등으로 인한 혼란스러운 사회현상이 나타나 어딘가 불안했다.

무사히 다이쇼대학 문학연구과 박사과정에 입학한 나는, 전국적 규모로 200명가량의 연구자가 발표하는 일본인도학불교학회에서 제관의 《천태사교의》에는 하선(下善)이 존재했다는 가설을 발표했다. 10분 이상 허용되지 않는 발표시간에 요약만 발표할 수 있고 또 학회지 게재도 극히 제한되었다. 핵심주제 이외에 다른 학설의 표절 같은 내용이 단 한 구절도 허용되지 않았다. 단 한 마디라도 오류가 나오면 사방에서 날카로운 지적과 함께 귀한 남의 시간을 낭비한다는 무서운 질책이 날아드는 모습을 처음 대하고 감탄했다. 엄격한 학문연구 태도가 기본임은 말할 것도 없다. 오늘날 일본의 노벨상 수상이 계속 이어지고 있음은 결코 안이한 연구 태도로는 불가능함을 나는 일찍부터 현장에서 목격했다.

친구 교오도(京戶) 군의 모친이 다도(茶道) 선생이어서 연수하는 날 초대받아 아사쿠사 센소지(浅草寺)에 방문한 적이 있다. 생전 처음 다도 실수와 차 대접을 받고 그 친구의 3층 서재에 안내되어 들어서면서 나는 놀라움을 금치 못했다. 큰 홀 같은 한 층 방 전체가 대학 도서관 서고처럼 귀중 도서로 가득 차 있었다. 조부와 부친으로부터 물려받은 불교 서적이라는 설명을 듣고 나는 너무 감격하여 아무것도 보이지 않았다. 책 한 권 사려면 많은 고심을 하지 않고는 불가능한 처지였던 나는 말문이 막혀버렸다.

지도교수 세키구치 박사는 닛코(日光)의 천태종 사찰인 린노지(輪王寺) 게쇼인(華藏院) 주지였다. 일본 사람의 ‘혼네와 다테마에(본심과 명분)’라는 이중성격이 전혀 없는 대륙적 기질의 선종(禪宗) 연구자로 유명한 학자이다. 《달마의 연구》에서 남악의 혜사선사(慧思禪師)가 선종의 조사라고 주장하기도 했다. 한국에도 수차례 방문하여 백련사에서 성철 스님과 법담을 나누었는데 두 분 거장의 할(喝) 문답의 교류를 듣기는 했으나 내용은 전혀 알 수 없다고 서경수 교수가 전했다. 백련사에 삼천 배 정진을 하기 위해 간 나에게 성철 스님께서 세키구치 교수가 훌륭한 분이라고 말씀하셨다. 한국과 일본의 선의 거장들이 나눈 할 법문은 그대로 우주에 퍼져 있을 것이다. 평소에 보조국사 지눌을 높이 평가하는 세키구치 교수는 한국 불교인과 일본 불교인들의 우호친선을 적극적으로 후원하였고, 교사였던 부인 스미코 여사도 화가로 선생님이 작고한 후 한일우호친선 전시회에 수차 출품했다. 현재도 신주쿠 오쿠보(大久保)의 고려박물관(高麗博物館)의 부이사장으로 재일교포들을 돕는 활동을 계속하고 있다.

다다 고오류우(多多厚隆) 교수는 학생 시절 한국유학생이 50명 정도 있었다고 옛 친구의 안부를 묻기도 했다. 시오이리[塩入良道] 교수는 고쿠분지(国分寺)의 쇼민쇼라이(蘇民將來)라는 민속품(쌍윷 판의 말 같은 것)을 보이며 한국과의 인연을 강조하셨다. 그리고 선광사(善光寺)의 백제와의 인연도 상기시켰다. 세키구치 교수가 편집 주관한 〈지관의 연구(止觀の 硏究)〉라는 테마에 나는 〈원효의 지관〉이란 논제로 발표한 후, 문학박사 학위논문의 제출이 허락되었다.

우리나라 학생데모는 1960년대부터였지만 내가 귀국한 1970년대도 여전히 계속되었다. 막연하게 시작한 불교에 대한 연찬이 본격적인 학문의 길로 들어서게 되었지만, ‘성불도 못 하는 여성’이라는 생래적 조건에 대한 우려와 견제로 시간강사마저 허용되지 않았다. 물론 한편에선 대법선 보살 등의 뜨거운 격려와 응원이 따랐기 때문에 분발하며 지탱이 가능했다. 서양 불교학은 문헌학적 접근방법으로 시작되므로 문헌 자료 없는 연구가 불가능한데, 당시에는 동국대 불교문화연구소에 신수대장경이 단 한 질 뿐인 여건에서 논문 준비는 참으로 막막했다. 더구나 일본은 논문을 400자 원고지에 써서 제출하는 게 관례였다. 역부족이지만 노력하지 않을 수 없었다. 때로는 순천 송광사에 가서 고려 천태종 스님인 천책(天頙)의 《호산록(湖山錄)》 필사본을 발견하고 마치 광산에서 광맥을 찾은 듯 혼자 기쁨을 맛보기도 했다.

각고의 노력 끝에 다이쇼대학에서 《한국 천태사상 연구》라는 논문으로 문학박사 학위를 취득할 수 있었다. 동국대 여학생감 보직을 지낼 때는 불교여성학 강의를 개설하고, 1980년대 창립된 한국여성학회에서 ‘불교의 여성관에 대한 새로운 인식’이 필요하다는 논문을 발표했으며, 나중에 한국여성학회 회장을 맡으면서 여성의 지위에 깊은 관심을 표하게 되었다. 1995년 ‘21세기 불교가 지향해야 할 과제’를 주제로 프랑스 파리에서 개최된 국제천태학회의에 참석하여, 양성평등을 이룩하기 위해서는 계율에서 비구니 8경계를 폐기해야 한다고 역설했다. 회의의 좌장인 프랑스 대학의 프랑크 교수의 즉각적인 반론이 있었지만, 노교수의 저녁 초대를 받고도 나는 주장을 굽히지 않았다. 오히려 교수의 부인과 일본의 시라토 · 와카(白土) 교수와 함께 그 주장을 재차 역설했다.

동국대의 불교대학장, 불교대학원장 보직을 맡았을 때는 ‘종교 간의 대화’ 모임이 아카데미하우스에서 열리면 강원룡 원장, 변선환 박사, 최근덕 교수, 김경재 교수 등과 대화를 갖고 종교 간의 이해를 도모했다. 때로는 천태학 강의를 요청받기도 하고 연구논문 발표도 하며 서로 우의를 다졌다. 그러나 연구방법론에 대한 나의 고민은 계속되었다.

미국 하버드대학 동아시아 언어문화학과 객원교수로 초빙되기도 했는데, 미국도 여전히 일본과 마찬가지로 산스끄리뜨, 티베트어 원전강독이 주류를 이루었다. 객원교수로 와 있던 도쿄대학 다카사키(高崎直道) 교수는 새로운 방법론인 ‘해석학적 방법’ 모색에 대하여 개인의 주관적 설명일 뿐이지 객관적 학문연구의 방법이 아니라고 단적으로 결론지었다. 불연(不然) 이기영(李箕永) 교수가 한국불교연구원의 원효학당을 개설하고 주요 대승 경전 해설을 계속하다 작고하신 후, 그 유고가 전집으로 간행된 바 있다. 그 방법이 불교가 앞으로 지향해야 할 해석학적 접근방법의 모델이 될 수 있다고 생각한다.

8. 회향의 길목에서

불법에 귀의할 수 있었던 복된 나의 여정에 금상첨화는 천태불교와의 만남이었다. 중국의 작은 석가로 일컬어진 천태지의 선사께서 대승불교의 백미인 《묘법연화경》을 해석한 독특한 철학이 천태불교이다. 조선 초기 천태종이 조계종과 통합되었지만 한국 사찰에서 예불 끝에 반드시 오시교판(五時敎判)을 암송했다고 김동화 교수는 자신의 경험을 말씀하신 바 있다.

한국 천태종이 1970년대 중창된 후 조명기 교수 추천으로 구인사와 불교대학에서 《법화경》 강의와 천태불교 강의를 담당하는 기회를 얻었다. 동국대 동문인 전운덕 스님, 덕산 스님 등이 주축이 되어 오늘의 천태종은 번영을 이루고 있다. 한국불교의 미래를 위해 대승불교라는 큰 틀에서 종파 간의 배타적 경쟁보다 상호 협조하여 상생하는 불교로 나아가지 않으면 종교 자체의 존립마저 위협받을 수 있음을 상기하고 명심할 필요가 있음을 거듭 강조하고 싶다.

근래에 나는 정년 이후 인연 있는 한국불교연구원의 유마정사 정진법회에 참여하고 있다. 지난해 11월 6일에는 불연 이기영 박사의 25주기 추념식을 거행했는데, 세계적 역병의 유행에도 불구하고 많은 법우들이 함께 참여하여 회향의 기쁨을 나누었다. 오래오래 계속되기를 부처님께 기원한다.

나무 석가모니불 ■

이영자

1936년 강원도 강릉 출생. 동국대학교 불교학과 졸업. 일본 다이쇼대학(大正大學)에서 문학박사 학위 취득. 동국대학교 불교대학장, 불교대학원장, 하버드대학교 객원교수, 한국여성학회 회장 등 역임. 주요 저서로 《한국천태사상의 전개》 《불교와 여성》 《법화 · 천태사상 연구》 역서로 《보살의 인생독본》 《천태사교의》 《일본불교 선종사상사》 등 다수. 현재 동국대학교 명예교수.