특집 | 현대불교의 이상주의자들

1. 머리말

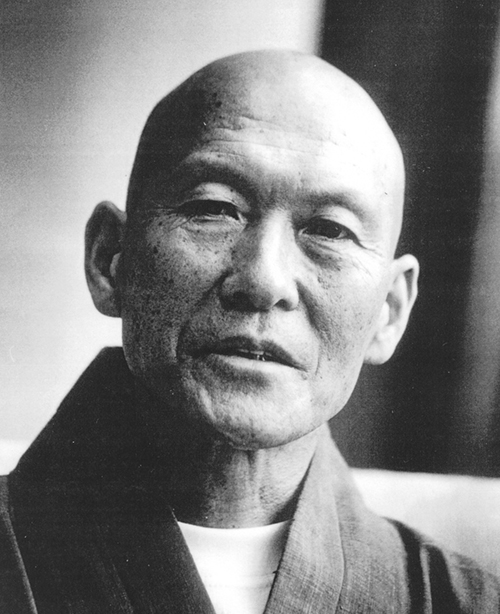

(法頂, 1932-2010)

이상은 현실에 대한 강한 부정(否定)이자 지양(止揚)이다. 이상주의자들은 언제나 현실에 대한 직접적인 비판을 통하여 이상적 모습에 대한 전망을 제시하곤 한다. 법정의 경우도 예외가 아니다. 당대의 다른 누구보다도 그 비판은 날카로운 바 있다. 당대로서는 받아들이기 어려운 점이 있었을 정도이다. 그러한 비판이나 개혁의 전망들을 모아 놓고, 법정의 꿈을 그려보는 것 역시 가능한 일이다.

그런데 비판이나 개혁의 제시를 ‘겉’이라고 한다면, 법정으로서는 그렇게 하지 않을 수 없었던 ‘속’이 있었을 것이다. 그것은 결국 그의 사상이나 이념일 수 있는데, 바로 ‘법정불교’의 핵심일 것이다. 나는 그 몇 가지 측면만이라도 살펴보고자 한다.

이를 위해서도 법정의 생애에 대한 소묘가 필요하다. 그러나 아직 ‘상세 연보’나 ‘저서 · 역서 목록’과 같은 기본 자료가 정리되어 있지 못하다. 그러므로 간략히 중요하다고 생각되는 부분만을 언급하는 것으로 그칠 수밖에 없다.

통시적으로 볼 때, 1932년 해남에서 태어난 법정은 효봉의 문하로 출가한 뒤, 해인사 생활 12년을 통해서 ‘비구’로서의 기본을 익힌다. 1967년 봉은사 다래헌(茶來軒)에 머물면서 운허(耘虛, 1892~ 1980)를 모시고 동국역경원의 번역에 참여한다. 1973년 민주화운동에 동참하는데, 다른 종교인들과 함께했다는 점에서 ‘종교 교류 활동’이라는 의미 역시 있었다. 1974년 송광사에 내려가서 자정암(慈淨庵) 터에 불일암(佛日庵)을 짓고 주석한다. 1992년 강원도 산골 오두막으로 은둔하였으나, 1993년 ‘맑고 향기롭게’ 운동을 전개하면서 세상 속으로의 참여(參與)에도 힘쓴다. 1997년 길상사(吉祥寺)를 개산(開山)하고 법을 설하다가 2010년 3월 11일 열반에 든다.

한편 공시적으로 볼 때, 법정은 다양한 얼굴을 갖고 있었다. 현장(玄藏)은 다음과 같은 10가지로 분류한 바 있다.

선 수행자와 명상가, 경전 번역가, 문필가, 민주화 운동가, 불교 개혁가, 자연주의자이며 생태 철학가, 무소유 전도사, 아름다움을 추구한 미학가, 차(tea)문화를 사랑한 다인(茶人), 종교 교류 활동가

모두 수긍이 가는 평가이다. 그런데 법정의 얼굴은 이 열 가지로만 한정되지 않는다. 2장과 3장에서는 새로운 이미지의 법정을 논의하기로 한다. 바로 보조(普照, 1158~1210)의 계승자와 도겐(道元, 1200~1253)의 소개자라는 것이다. 4장에서는 마하트마 간디(Mahatma Gandhi, 1869~1948)와 관련하여 ‘무소유 전도사’ 법정을 좀 더 깊이 살피고자 한다.

2. 이타(利他)의 행원(行願)

법정의 이력을 말할 때 흔히 빠뜨리기 쉬운 것이 ‘보조사상연구원 원장’이다. 보조사상연구원은 1987년 설립 첫 해에 ‘보조사상연구의 회고와 전망’이라는 주제의 세미나를 하고, 그해 11월 《보조사상》 제1집을 발간했다. 이때 법정은 원장으로서 〈간행사〉를 썼다. 그 글에서, 법정은 그 대부분의 분량을 몇 해 전부터 제기되었던 돈오점수설(頓悟漸修說) 비판에 할애했다.

교단 일각에서는 고정관념에 사로잡혀 아직도 보조의 돈오점수(頓悟漸修) 사상을 가지고 왈가왈부하는 의견이 없지 않지만, 종교의 근본은 공허한 말끝에 있지 않고 투철한 체험과 실지 행에 있음을 우리는 분명히 알아야 한다. 불타 석가모니의 경우, 보리수 아래서의 깨달음은 돈오(頓悟)이고, 45년간의 교화 활동으로 무수한 중생을 제도한 일은 점수(漸修)에 해당된다. 이것이 또한 불교의 두 날개인 지혜와 자비의 길이다.

이 글에서 말하는 ‘교단 일각’이 성철(性徹, 1912~1993)을, 그 ‘의견’이 《선문정로(禪門正路)》에서 제기되는 돈오점수설 비판을 가리키는 것임은 물론이다. 그 당시 성철은 종정의 지위에 있었고, 법정으로서도 각별하게 생각하는 어른이셨다. 그런데도, 법정은 비판을 하고 있다. 그 이유는 그 문제가 법정의 불교관에서 너무나도 중요한 부분을 차지하고 있다고 생각해서인지 모른다.

법정은 돈오와 점수의 문제를 불타 석가모니의 삶 속에서 증거한다. 아니, 불타 석가모니의 삶 자체가 돈오점수의 삶이었던 것으로 이해한다. 다 아는 바이지만, 돈오점수와 같은 논의들은 동아시아 선불교의 문제들이다. 그렇다고 해서 인도나 티베트 불교에 그러한 개념틀이나 사고구조, 혹은 수증론(修證論)이 없었던 것은 아니다. 그러기에 얼마든지 돈오점수에 대한 이해를 불타 석가모니의 삶으로부터 도출할 수 있다는 것이다.

법정은 대승불교나 선불교 전통의 한국불교 안에서 불타 석가모니의 가르침 자체를 가장 많이, 또 가장 먼저 받아들인 스님이라고 평가해도 좋을 것이다. 그런 법정에게 불타 석가모니야말로 다른 누구보다도 우리가 의지하여야 할 전범(典範)이라는 사실은 분명했다. 그런데 그 불타 석가모니의 삶 자체가 바로 돈오와 점수를 보여준 것이라고 한다면, 돈오점수야말로 우리가 의지해야 할 실천과 수행의 길이 아닐 수 없었을 것이다. 그것을 법정은 다음과 같이 말하고 있다.

깨달은 다음의 수행은 오염을 막을 뿐 아니라, 온갖 행을 두루 닦아 자신과 이웃을 함께 구제하는 일이다. 보조 스님은 《절요사기(節要私記)》에서 다음과 같이 말하고 있다. “요즘 선(禪)을 안다고 하는 사람들 중에는 흔히 말하기를, 불성(佛性)을 바로 깨달으면 이타(利他)의 행원(行願)이 저절로 가득 채워진다고 하지만 나는 결코 그렇게 생각하지 않는다. 불성을 바로 깨달으면 중생과 부처가 평등하여 너와 나의 차이가 없어진다. 이때 비원(悲願)을 발하지 않으면 적정(寂靜)에 갇힐 염려가 있다. 그러므로 화엄론(華嚴論)에 이르기를, ‘지성(智性)은 적정(寂靜)하므로 원(願)으로써 이를 극복해야 한다’고 말한 것이다. 깨닫기 전에는 비록 뜻은 있어도 역량이 달려 그 원이 이루어지기는 어렵지만, 깨달은 다음에는 차별지(差別智)로써 중생의 괴로움을 보고 대비원(大悲願)을 발하여 힘과 분수를 따라 보살도를 닦으면, 깨달음과 행이 가득 채워질 것이니 어찌 기쁜 일이 아닌가.”

법정이 말하고 싶은 것은 바로 깨달은 다음의 수행, 곧 점수에 대한 재인식이다. 닦음은 단순히 마음속의 번뇌, 즉 ‘오염을 막는’ 일에 그치는 것이 아니라 ‘온갖 행을 두루 닦아 이웃을 함께 구제하는 일’이라는 것이다. 이러한 법정의 점수 이해는 보조의 《절요사기》에 입각하고 있는 것인데, 그것은 《수심결(修心訣)》 단계의 점수 이해와는 다소 다르다. 《수심결》에서 말해지는 점수는 깨달음을 얻었다고 하더라도 아직 남아 있는 습기(習氣)-법정이 말한 ‘오염’- 같은 것을 점진적으로 제거해 가는 것이었다. 그런데, 보조 말년의 저술인 《절요사기》에서는 중생구제의 맥락에서 닦음을 말한 것이며, 바로 그 점에 법정은 깊은 공감을 표하고 있다.

깨달음을 얻어서 불성의 평등을 투철히 알았다고 하더라도, 그것만으로는 곧바로 중생을 제도하려는 비원이 일어나지 않는다. 중생을 제도하기 위해서는 비원을 세우지 않고서는 안 된다는 것이다. 이 비원이 이타의 행으로 이어진다. 그것이 행원이다. 이러한 관점을 보조는 다시 통현(通玄, 635~730)의 《화엄론》을 통해서 강화하고 있다. 가없는 중생을 다 구제하기 위한 가없는 실천을 강조하는 행의 불교, 바로 그것이 화엄불교가 아니던가. 이런 불교관을 갖고 있었던 법정으로서는 돈오돈수를 비판하지 않을 수 없었던 것이다. 돈오돈수에는 중생구제의 비원과 행이 결여된 것으로 판단되었기 때문이다.

여기에서 우리는 돈오점수를 자신의 형성과 중생의 구제로 풀이할 수 있다. 그리고 바로 알아야 바로 행할 수 있고, 그런 행의 완성이야말로 온전한 해탈이요 열반이라고 할 수 있다. 중생계가 끝이 없는데 자기 혼자서 돈오돈수로 그친다면 그것은 올바른 수행도 아니고, 지혜와 자비를 생명으로 삼는 대승보살이 아니다.

바로 법정은 돈오를 ‘자신의 형성’이라 말하고 있다. 그것이 전통적인 선의 깨달음을 배제하는 말은 아니겠지만, 상당히 다른 의미망(意味網)을 갖는 것임은 틀림없어 보인다. ‘자신의 형성’이 간화선의 대오(大悟)만을 지칭하는 것은 아닌 것으로 보이기 때문이다. 이를 통해서 우리가 알 수 있는 것은, 실제로 법정에게는 돈오보다는 점수가 중요한 것이 아니었을까 하는 점이다.

이 〈간행사〉 이후에도 법정은 〈깨달음과 닦음〉 〈무엇을 깨닫고 무엇을 닦을 것인가〉와 같은 에세이를 통해 이 주제를 변주(變奏)한다. 이 글들은 기본적으로 〈간행사〉의 논지와 별 차이가 없다. 그런 글들보다, 〈간행사〉와 관련해서 더욱 의미 깊은 글은 〈그 여름에 읽은 책〉인 것으로 나는 생각한다.

8, 9년 전이던가, 해인사 소소산방(笑笑山房)에서 《화엄경》 〈십회향품(十廻向品)〉을 독송하면서 한여름 무더위를 잊은 채 지낸 적이 있다. 그해 운허노사(耘虛老師)에게서 《화엄경》 강(講)을 듣다가 〈십회향품〉에 이르러 보살의 지극한 구도정신(求道精神)에 감읍(感泣)한 바 있었다. 언젠가 틈을 내어 〈십회향품〉만을 따로 정독하리라 마음먹었더니 그 여름에 시절인연(時節因緣)이 도래했던 것이다.

그해 법정은 《화엄경》 〈십회향품〉을 10여 회 독송했다고 한다. 〈십회향품〉은 바로 원효가 《화엄경》 주석서를 쓰다가 절필한 곳이 아니던가. 어쩌면 ‘회향하라’는 《화엄경》의 명령을 원효가 들었기 때문일 것이다. ‘주석하라’가 아니라, 바로 지금 ‘회향하라’는 말을 듣고서 원효는 민중 속으로 들어갔던 것이 아닐까. 〈십회향품〉의 설법은 우리에게 회향에 대한 지식이 아니라 회향의 실천을 요청하고 있기에 말이다.

3. 행지(行持)

지금 길상사(吉祥寺)를 가보면 진영각(眞影閣)이 있다. 그러나 법정이 개산(開山)한 당시 그 방의 이름은 ‘행지실(行持室)’이었다. ‘행지’의 의미는 과연 무엇일까? 법정은 한 강의에서 이렇게 말하고 있다.

그리고 (구도의 서 중-인용자) 마지막으로 소개할 책은 (……) 《정법안장(正法眼藏)》은 도겐 선사 자신이 기록한 법문입니다. 이 《정법안장》에 ‘행지(行持)’ 편이 있는데, 수행자가 지녀야 할 행위에 대해, 옛 조사들부터 중국 선종사에 나오는 분들이 어떻게 수행했고 어떻게 교화했는가 하는 것이 실려 있습니다. 《정법안장》 중에서도 저는 이 행지 편을 좋아합니다. 그래서 길상사 주지실을 만들 때 무슨 이름을 붙일까 하다가 ‘행지실’이라고 한 것입니다. 주지를 하려면 바른 행을 지니라는 뜻에서입니다.

《정법안장》의 행지 편은 상하 2권으로 이루어져 있다. 법정은 “옛 조사들부터 중국 선종사에 나오는 분들”의 이야기라고 했지만, 그 시작은 석가모니불이다. 석가에 이어서 가섭존자와 협존자가 더 있다. 그런 뒤 중국에 와서는 31분의 조사를 들고 있다. 마지막 조사가 바로 도겐의 스승 천동여정(天童如淨, 1163~1228)이다.

행지 편을 읽어보면, 행지를 ‘수행’이라고만 이해하는 것은 적이 부적절한 것처럼 느끼게 된다. 왜냐하면 우리에게 ‘수행’은 주로 참선을 의미하는 경우가 많고, 아니면 위빠사나나 염불, 절 같은 것이라야 수행이라고 생각하는 풍조가 있기 때문이다. 물론, 도겐 역시 처음에는 그렇게 생각했다. 그가 송(宋)의 영파(寧波)에 도착하여 상륙하지 못하고 배에 머물러 있을 때의 일이다. 표고버섯(혹은 뽕나무 오디)을 구하러 온 아육왕사(阿育王寺)의 전좌(典座, 공양 준비 책임자)에게, “노스님은 이제 나이도 많으신데 공안(公案)을 참구하는 참선 수행을 하지 않고 전좌와 같은 귀찮은 소임을 보면서 그토록 애쓰십니까?”라고 했을 정도이고, 그 전좌로부터 “그대는 아직 수행이 무엇인지 모르고 있군!”이라는 말을 듣고서 부끄러워했을 정도였다. 이 전좌를 통해서, 수행은 고정화되어 있지 않음을 도겐은 비로소 깨닫게 되었다. 바로 그러한 수행의 철학을 갖는 것이 행지임을 알았던 것이다.

도겐은 13세에 천태종의 총본산인 히에이잔(比叡山) 엔략쿠지(延曆寺)로 출가했다. 스승들로부터 “국가에 알려지고, 천하에 이름을 떨치도록 하라”는 이야기를 늘 들었다. 그러다가 중국의 《고승전》 《속고승전》 등을 읽어보니, 일본의 스승들과 같은 스님은 아무도 없는 것이 아닌가. 일본의 스승들은 다 “흙이나 기와처럼 생각되었고, 종래의 마음을 고쳐먹을 수 있었다”는 것이다. 도겐이 첫 번째 행지를 체험한 순간이라 말해도 좋을 것이다. 그 당시 일본불교가 얼마나 타락해 있었는지를 절감한 도겐은 제대로 전해진 불교, 이른바 ‘정전(正傳)의 불법(佛法)’을 구하기 위해서 천태종 총본산을 내려왔다. 그리고 앞서 말한 것처럼, 아육왕사 전좌를 만나서 하늘과 땅이 뒤집히는 체험을 했으니, 이를 두 번째 행지 체험이라 해도 좋을 것이다. 그리고 마지막으로 스승 천동여정을 만났다.

천동여정은 우리에게는 묵조선으로 알려진 조동종의 선사였다. 천동은 천동산(天童山)이라는 말에서 온 것이니, 그 앞 시대에 우리에게는 잘 알려진 천동정각(天童正覺, 1091~1157)이 있었다. 이 천동정각은 바로 간화선의 완성자 대혜종고(大慧宗杲, 1089~1163)의 《서장(書狀)》에서 ‘사선(邪禪)’으로 치부되었던 인물이다. 묵조선이 과연 사선인지 여부는 차치하고, 그 당시 대혜종고로 대표되는 임제종보다 조동종이 수행자의 행지를 더욱 잘 지키고 있었던 것은 사실이다. 그 대표적 사례가 바로 도겐의 스승 천동여정이다. 그것은 그의 탈권력(脫權力)에 잘 드러나 있다. 법정은 〈영평사의 감회〉에서 다음과 같이 말한다.

이때(도겐이 귀국할 때―인용자) 여정 선사는 제자인 도원 선사에게 작별의 정을 나누면서 이런 당부를 한다. “도시에서 살지 말라. 국왕 대신을 가까이 말라. 항상 심산유곡에 머물면서 한 개 반 개라도 좋으니 바른 법을 찾는 사람에게 가르쳐라.” 이때 스승으로부터 받은 교훈은 평생을 두고 선사의 지표가 된다. 특히 국가 권력의 주변에 있는 권문세가(權門勢家)의 사람들을 멀리했다. 한번은 불교 신자인 한 집권 무신(武臣)의 초청을 받아 도시로 나간 일이 있었다. 절을 하나 지어줄 테니 거기에 머물러 달라는 그의 간청을 받자 이를 거부하고 곧바로 영평사로 돌아온다. 스승 여정 선사의 교훈을 잊지 않았던 것이다.

법정은 시종일관 세속의 정치권력이든 교단의 종교권력이든 다 멀리하고, 그것들에 대해서는 시종여일하게 비판적인 관점을 견지하고 있었다. 바로 그 이면에 도겐의 행지에 대한 깊은 공감이 있었음을 간과해서는 안 될 것이다.

그런데 행지라는 면에서 도겐을 그렇게 숭상했다고 한다면, 그 선 사상이나 수행의 측면에서는 어떠했을까? 이러한 질문은 깊은 의미를 지니고 있다. 왜냐하면 수증론과 행지가 분리되거나 분열될 수는 없을 것이기 때문이다. 이 질문에 대해서 법정은 〈끊임없는 정진〉의 결론 부분에서 다음과 같이 답하고 있다.

선사의 수도 이념은 모든 선각자들과 마찬가지로 본래청정(本來淸淨)의 입장이다. 우리는 본래부터 청정한 존재이기 때문에 끊임없이 정화(정진)하여 그 본래 모습을 활짝 드러내야 한다. 그러므로 새삼스럽게 깨달음을 얻기 위한 닦음(수행)이 아니라 닦는 일 그 자체가 부처님이나 조사의 살아 있는 모습이다. 이것을 일러 본증묘수(本證妙修)라 하고, 무소득(無所得), 무소기(無所期)의 수행이라 한다. 닦음(修) 속에 깨달음(證)은 저절로 갖추어져 있고, 깨달음 속에 닦음은 저절로 행해진다. 표현의 형식은 다를지라도 그 바탕은 같은 시대인 고려 보조 선사의 돈오점수(頓悟漸修) 사상과 맥을 같이하고 있다.

간화선은 화두를 타파하면 견성성불이라고 말한다. 그럴 때 화두를 드는 것은 수단이 되고 깨달음은 목적이 된다. 수단과 목적이 분열한다. 그러나 도겐의 입장에서는 수단과 목적은 분열되지 않는다. 깨달음도 닦음 속에서 현성(現成)하는 것이기 때문이다. 화두, 내지 공안이라고 하는 것도 선사들의 법문답 속에서 만들어진 것이 아니라 지금 여기 있는 것 전체가 다 화두이고 공안(公案)이라고 본다. 이른바 현성공안(現成公案)의 의미이다. 이런 점에서 도겐의 선은 분명 간화선과 다른 입장이다. 그런데 이러한 관점까지 법정은 다 받아들이고 있다.

앞서 보조에 대한 법정의 이해방식을 살펴본 바 있지만, 보조와 도겐에 대해서 법정이 공통적으로 초점을 두고 있는 것은 깨달음이 아니라 닦음임을 우리는 알 수 있을 것이다. 법정에게 종교는 깨달음 때문에 성스러운 것이 아니라 닦음 때문에 성스러운 것이라 생각되었기 때문이다. 그 닦음이라는 것이야말로 바로 행(行)이 아닌가. 그의 행지불교(行持佛敎)가 여기서도 약여(躍如)하게 드러나고 있다고 본다.

4. 무소유(無所有)

법정의 많은 글 중에서 가장 울림이 컸던 작품으로 〈무소유〉를 드는 데 큰 이견(異見)은 없을 것이다. 평생에 걸친 글쓰기는 〈무소유〉에 나타난 행지를 심화하고 확충하는 것이었다 해도 좋을지 모른다. 〈무소유〉는 그 시작을 마하트마 간디(Mahatma Gandhi, 1869~1948)의 어록을 인용하는 것으로부터 출발한다.

“나는 가난한 탁발승(托鉢僧)이오. 내가 가진 것이라고는 물레와 교도소에서 쓰던 밥그릇과 염소젖 한 깡통, 허름한 요포(腰布) 여섯 장, 수건 그리고 대단치도 않은 평판(評判) 이것뿐이오.” 마하트마 간디가 1931년 9월 런던에서 열린 제2차 원탁회의(圓卓會議)에 참석하기 위해 가던 도중 마르세유 세관원에게 소지품을 펼쳐 보이면서 한 말이다. K.크리팔라니가 엮은 《간디어록(語錄)》을 읽다가 이 구절을 보고 나는 몹시 부끄러웠다. 내가 가진 것이 너무 많다고 생각되었기 때문이다. 적어도 지금의 내 분수로는.

물론 간디는 말 그대로 ‘탁발승’은 아니다. 현실의 정치, 독립운동계의 거두(巨頭)로서 영국을 향해서 가고 있다. 그러나 그가 가진 소유물로만 본다면, 그것은 너무나 검소한 것이라 말할 수밖에 없다. 여기서 법정은 ‘무소유’라는 말을 통찰해 낸다. 아니, 어쩌면 법정은 간디가 말하지 않은 부분까지 읽어내고 있고, 우리 독자들에게 전해주는지도 모른다. 법정이 읽어냈던 ‘무소유’라는 말의 종교적 배경을 좀 더 살펴보기로 한다.

간디는 종교적으로는 힌두교도이다. 유지(維持)의 신 비슈누(Vi-ṣṇu)파의 가정에서 태어나서 평생 힌두교 신앙을 유지해 갔다. 총을 맞고 죽어갈 때 남긴 사세구(辭世句) 역시 “헤, 람, 람(he, Ram, Ram)”이었다. 힌디어 람은 산스크리트 라마(Rama)인데, 라마는 바로 비슈누 신의 화신(avatar) 중 하나이다.

그런데 간디를 간디답게 만들어준 데에는 힌두교의 비슈누 신앙 이외에도 많은 원류(源流)가 있었다. 《간디 자서전》에는 그가 영향을 받은 스승으로서 레이찬드바이(Raichandbhai, 1867~1901), 톨스토이(L.N.Tolstoy, 1829~1910), 그리고 존 러스킨(J. Ruskin, 1819~1900)을 들고 있다. 이 중 레이찬드바이는 자이나교(Jainism)의 철학자이자 시인이었다. 간디가 레이찬드바이를 통해서 자이나교의 영향을 깊이 받았다는 것을 스스로 고백하고 있는 것이다.

자이나교에서 내세우는 오계(五戒) 중 첫 번째는 불살생(不殺生, ahiṁsa)이고 마지막 다섯 번째는 무소유(無所有, aparigraha)이다. 간디에게 불살생은 그의 정치철학으로 인도의 독립운동을 이끌어온 이념이 되었고, 무소유는 공동체적 삶의 철학적 기반이 되어 왔기 때문이다. 법정의 ‘무소유’ 개념 역시 자이나교적인 무소유 사상이었다는 점에 주의를 기울여야 한다. 그 점은 “아무것도 갖지 않을 때”라는 말에 잘 나타나 있다.

‘아무것도 갖지 않는다’라는 것을 무소유의 정의(定義)로 보는 것은 실제로 자이나교이기 때문이다. 그들은 무소유를 극한적으로 실천하고 있다. 그래서 하늘을 옷으로 삼은 사람들(Digaṁbara, 空衣派)이 나오는 것이다. 후대에 ‘발가벗고 다니는 것은 너무하니까 하얀 옷 하나 정도는 걸치자’라는 파(Śvetaṁbara, 白衣派)가 나오기는 하지만, 오늘날도 공의파는 존재하고 있다.

법정은 인도가 아닌 한국에서 살고 있었고, 자이나교가 아닌 불교의 승려였다. 초기불교는 자이나교를 벌거벗고 다니는 외도[裸形外道]라고 폄하하였다. 왜 그랬을까? 불타 석가모니의 눈에는 그것은 계율의 금기사항에 지나치게 집착하는 소견[戒禁取見]으로 보였기 때문이다. 그렇게 생각하는 불타 석가모니는 어떤 의미에서는 상식선을 지키자는 중도적(中道的) 견해를 지녔기 때문으로 생각된다. 그래서 세 벌 정도의 옷[三衣]은 지니고 있어도 좋다고 본 것이다.

그러나 지금 이 자본주의 시대에서 본다면, 불교의 출가자 생활은 어떤 것일까? 자이나교의 ‘무소유’는 차지하고서라도 어떤 의미에서는 상식선이라고 할 수 있는 불타 석가모니의 중도적 생활규범마저 훨씬 더 멀리 넘어가 버린 것은 아닌가. 바로 이 점에서 법정의 ‘부끄러움’이 시작된 것으로 나는 생각하고 있다. 실제로 이 〈무소유〉를 썼던 1971년 3월의 상황만 해도 승가사회는 세속사회보다 훨씬 더 ‘무소유’의 정도가 심했음에도 불구하고, 법정은 부끄러움 속에서 자기성찰을 계속해 간다. 그래서 마침내는 3년 동안 애지중지 키워온 난초 화분을 지인의 품으로 안겨주고 만다. 소유는 집착의 씨앗임을 깊이 깨달았기 때문이다.

그런데 법정은 소유와 무소유의 문제를 인류사 전체의 맥락에서 성찰해 간다.

인간의 역사는 어떻게 보면 소유사(所有史)처럼 느껴진다. 보다 많은 자기네 몫을 위해 끊임없이 싸우고 있는 것 같다. (……) 그것은 개인뿐 아니라 국가 간의 관계도 마찬가지. 어제의 맹방(盟邦)들이 오늘에는 맞서는가 하면, 서로 으르렁대던 나라끼리 친선 사절을 교환하는 사례를 우리는 얼마든지 보고 있다. 그것은 오로지 소유에 바탕을 둔 이해관계 때문인 것이다. 만약 인간의 역사가 소유사에서 무소유사로 그 향(向)을 바꾼다면 어떻게 될까. 아마 싸우는 일은 거의 없을 것이다. 주지 못해 싸운다는 말은 듣지 못했다.

소유사에서 무소유사로 전환하는 일은 결국 자본주의 문명 전체에 대한 비판과 성찰로 나아가야 할 것이고, 그 대안이 제시되어야 할 것이다. 어떻게 보면 〈무소유〉 이후 법정의 삶은 전체적으로 이 문제에 대한 노력사(努力史)였다 해도 좋을지 모른다. 간디의 경우에서 볼 수 있듯이, 자본주의 문명의 폐해를 고치는 방향에서 ‘빵을 위한 노동(bread-labor)’의 실천이 중요한데, 법정은 불일암 이후의 생활에서 줄곧 농사를 통하여 실천하였다. 자연을 지켜가는 생태적(生態的) 실천의 강조 역시 그 일환이라고 볼 수 있다. 무엇보다 중요한 것은 소유에서 보시(布施)로의 전환이라 할 수 있다. 1992년에 출범하여 현재도 지속되고 있는 ‘맑고 향기롭게’ 운동 역시 무소유 이념의 사회적 확충과 그 실천이라 평가할 수 있을 것으로 본다.

5. 맺음말

‘비구 법정’의 꿈은 자기 질서를 지키면서도 중생구제의 이타적(利他的) 삶을 실천하고자 하는 것이었다. 화엄의 말로 하면 행원(行願)이고, 도겐의 말로 하면 행지이다. 많은 사람들은 자본주의 문명 아래에서 더 많은 소유를 위하여 달려갈 때, 법정은 일찍부터 ‘무소유’를 천명하면서 나누는 삶을 살았다. 이것이 법정의 행지였다.

그것은 ‘비구 법정’으로 자처한 그로서는 너무나도 당연한 일이었다. 그렇게 살지 못한다면 비구로서, 즉 출가자로서 대단히 부끄러운 일로 생각되었기 때문이다. 그러므로 법정 스스로 세운 가치관에 따라서 그의 행지를 실천하고자 한 것은 대자적(對自的)으로는 자기 스스로에 대한 충실이지만, 대타적(對他的)으로는 그렇게 살지 못하는, 혹은 살아지지 않는 교단에 대한 냉엄한 비판일 수도 있다.

여기서 우리가 주의해야 할 것은 그의 꿈이 불교계만을 대상으로 하는 것이 아니라는 점이다. 그의 행위가 미칠 윤리공동체의 범위를 법정만큼 넓게 잡은 스님은 우리 불교사에서 드물 것으로 생각된다. 불교 교단 밖에 있는 시민이나 이웃들 모두를 배려하면서 발언했던 이유이기도 하다. 바로 그 점 덕분으로, 법정은 교단 안의 ‘스승’을 넘어서서 범종교적 ‘스승’으로서 역할을 하였으며, 전 사회의 ‘스승’으로 존경받았던 것이다.

2020년이면 ‘비구 법정’의 열반 10주년이 된다. 그동안 많이 잊혔다. 지금 20대, 30대 젊은 세대들은 법정을 잘 모른다. 법정 스스로의 유언에 따라서 그 저서들을 사실상 ‘분서(焚書)’하고 말았다는 데에도 한 이유가 있을 것이다. 그러나 그 공동(空洞)은 그야말로 ‘저자의 죽음’을 통해서 ‘독자가 저자로 재탄생되는’ 절호의 기회이기도 한 것이다. 그렇게 살리기 위해서는 법정의 감화를 입은 많은 사람이-불교 안의 사람이든 불교 밖의 사람이든- 모두 법정에 대해서 계속 말해가야만 한다.

비록 법정이 ‘말빚’이라 하였지만, 그의 말과 삶 사이에는 아무런 괴리도 모순도 없다. 실제로 법정의 삶은 바로 법정의 메시지였다. 그러므로 그 말은 여전히 읽혀야 옳다. 사람들이 모여서 법정의 글을 함께 읽고 생각하고 토론하면서, 다른 이웃들에게 전해야 한다. 그리고 무소유의 행지, 이타의 비원이라는 행지를 그대로 살아가야 한다. 그것이야말로 법정을 다시 되살리는 길이다.

이런 의미에서 가장 중요한 것이 ‘행지(行持)’라는 말이다. 그 ‘행지불교’의 상징적 의미를 띄고서 언제까지나 나부끼고 있어야 할 깃발이 바로 길상사의 ‘행지실(行持室)’이라는 그 현판이다. 비록 스승의 진영(眞影)을 모시고 유품 전시관의 역할은 그대로 하더라도, 그 현판만은 다시 바로 그 자리에서 ‘행지실’로서 지키고 있어야 하는 것은 아닐까. 법정은 ‘행지’의 실천을 강조하기 위하여 ‘행지실’이라는 말을 내걸었기 때문이다. 그 뜻이 이어지도록 깊은 재고가 있었으면 한다. ■

김호성

동국대 불교학부 및 대학원 인도철학과 교수. 1987년 보조사상연구원 설립 당시 간사. 2002년 9월부터 2003년 8월까지 일본 교토 ‘북쿄(佛敎)대학’에서 객원연구원 역임. 이후 일본불교사독서회 권진(勸進). 《결사, 근현대 한국불교의 몸부림》 《힌두교와 불교》 《바가바드기타의 철학적 이해》 등 학술서와 논문 다수. 현재 보조사상연구원 원장, 본지 편집위원.