스승의 길을 따라 쌓은 금자탑

1. 머리말

초우 황수영(蕉雨 黃壽永) 선생은 한국 미술사에서 뚜렷한 발자취를 남긴 인물이다.

잘 알다시피 초우는 우리나라에서 처음으로 미학과 미술사를 전공하고 개성박물관장을 지낸 우현 고유섭(又玄 高裕燮, 1905~ 1944)을 스승으로 삼고 가르침을 받았으며, 우현의 사후 그 유고를 정리하여 간행하였다. 그리고 선사(先師)의 길을 따라 평생을 미술사학 분야의 연구에 매진하였고, 그러한 노력은 개인의 연구 성과를 넘어 한국 미술사학계의 토대를 마련하고 나아가 한국 미술사학을 정립하는 데 크게 이바지하였다. 특히 초우 선생이 연구를 집중한 분야는 불교미술 분야이며 그 가운데서도 탑파와 불상이 그 중심으로 이루고 있다.

초우 황수영 선생의 학문적인 업적에 대하여 몇몇 평가가 있었고 특히 최근에 ‘황수영 박사의 미술사연구 업적’이란 주제 아래 학술대회가 열린 바 있다. 하지만 이러한 일은 이제 시작에 불과한 것이고 본격적인 연구와 평가는 이제부터 이루어져야 할 것이다. 초우 선생이 서거하신 지도 이미 6주기가 넘었고, 이제 일 년도 남지 않은 2018년은 초우 황수영 선생이 태어난 지 100주년이 되는 해가 되기 때문이다.

이렇게 뜻깊은 해를 앞두고 마침 《불교평론》에서 〈현대한국의 불교학자〉라는 시리즈의 일환으로 초우의 선생의 생애와 학문세계를 살펴볼 수 있게 되었음은 특별한 인연이라고 생각한다.

2. 생애

초우 황수영 선생(이하 초우로 약칭함)은 1918년 6월 10일 고려의 고도(古都)였던 개성(開城)에서 태어나 2011년 2월 1일에 세상을 떠났다. 93세의 삶을 살았던 초우의 일생은 한국 현대사의 전개와 그 궤적을 같이하였다고 할 수 있다. 일제강점기, 광복, 한국전쟁, 4 · 19 혁명, 5 · 16 군사정변 등 엄청난 사회적 변화를 겪었으며, 실향(失鄕)의 한을 안고 살다 갔다. 노환으로 병원 치료를 받다 세상을 떠났는데, 유택(幽宅)은 남북 북단으로 고향 땅에 돌아가지 못하고 충남 예산군 대술면 화산리의 화산추모공원에 마련되었다.

초우는 이미 역사적 인물이 되었다. 옛날 같으면 행장(行狀) 또는 행장기(行狀記)가 이미 지어졌을 것이다. 사람이 죽은 뒤에 그 평생에 지낸 일을 기록하는 것은 의미 있는 일이나 결코 쉽지 않다.

대개 행장이란 숨기기도 어렵고 적기도 어려운 것이다. 왜 그런가? 살아서 현인이 아니었는데 죽은 뒤에 현인이라 일컬으면 남의 웃음을 살 것이며, 살아서 도인이었는데 죽은 뒤에 나타냄이 없으면 남의 비방을 받기 때문이다. 그래서 여기 세상 사람의 비방과 웃음을 두려워하지 않고 선사의 일생을 대강 적어 본다.

이제 초우가 평생 동안 걸어갔던 발자취를 살펴보면서 “여기 세상 사람의 비방과 웃음을 두려워하지 않고” 그 일생을 대강 적어 보고자 한다.

그의 생애는 연보를 정리하다 보니 크게 세 시기로 나눌 수 있겠다. 모색기, 전환기, 활동기라 각각 명명하고 각 시기에 따라 중요한 활동 사항을 간추려 살펴보기로 한다.

1) 제1기: 모색기 (1918.6.10~1945년 9월 말)

출생 그리고 성장하여 당시의 학제에 따라 보통학교, 고등보통학교 거쳐 대학을 졸업하고 취업을 하며 또 혼인하여 가족을 이루는, 개인적인 삶이 중심을 이루는 시기로서 삶의 목표를 확정하기 위해 번민하고 방황하며 모색하는 시기이기 때문에 모색기라 하였다.

(1) 출생과 성장

초우(蕉雨)는 아호(雅號)이며, 본관은 창원(昌原), 아버지는 황성현(黃性顯, ?~1959.4.26)이며, 어머니는 이씨이다. 2남 2녀 중 장남으로 개성시 관훈동 45번지에서 출생하였다. 집안의 살림살이는 넉넉한 형편이었다. 할아버지는 상업과 인삼포를 경작하여 자수성가하셨는데, 개성 사람답게 사치 없이 검소한 살림을 꾸리셨고, 아버지는 지방에서 금광에 관련된 사업을 하시느라 자주 집을 비웠던 것 같다. 1925년 고향인 개성 제1보통학교에 입학하여 평생의 지기인 진홍섭을 비롯하여 박민종, 장형식 등을 만난다. 1931년 2월에 개성제일보통학교를 졸업한 뒤, 서울로 유학하여 경성제2고등보통학교(현 景福中高)에 입학하였다. 개성에서 서울은 비록 멀리 떨어진 곳은 아니지만 14살의 나이에 부모의 슬하를 벗어나 겪는 첫 번째 출향(出鄕)이었다.

(2) 유학

일본고등학교에 진학하고자 4학년 때 일본 동경고등학교에 응시하였으나 불합격되어, 일본 마쓰야마(松山) 고등학교에 입학하여 1939년에 마쓰야마 고등학교 문과를 졸업하였다. 앞으로의 진로를 두고 갈등과 방황이 있었다. 아버지는 고문(高文) 패스를 끝까지 희망하셨고 초우는 문학부에 진학해서 희랍사(希臘史)를 공부하고 싶었기 때문이다. 이런 고민은 젊은 시절이라면 누구나 한 번쯤은 겪었을 일이다. 그러나 그때가 일제강점기였다는 점, 그리고 그가 개성 출신이란 사실을 떠올리면 초우의 번민과 고뇌는 그 깊이가 달랐을 것이다. 1939년 동경제국대학 경제학부에 입학하였다. 원하던 분야는 아니었으나 대학 진학을 한 이상 초우는 나름대로 대학 생활을 성실하게 꾸려갔다. 대학은 고교 때보다 자유 시간을 가질 수 있었으나 학교생활에 충실하였다. 통학시간을 아끼려 학교 정문과 가까운 곳에 하숙집을 얻어 아침 9시 이전에 중앙도서관에 자리를 잡고 강의와 식사 때 자리를 비우는 일 이외에는 밤 9시경까지 도서관에 남아 있었다. 그의 하루 일과는 하숙방-도서관-강의실의 삼각점을 도는 것이었다.

(3) 취업 그리고 징용을 피하기 위한 만주행

대학을 나온 것은 태평양전쟁이 일어나던 해인 1941년 12월이었다. 전쟁으로 3개월의 단축졸업이었다. 졸업 후의 갈 길을 모색한 끝에 동경에 머물러 일본 최대의 학술출판사인 이와나미(岩波)서점에서 출판 사무를 배우기로 하였다. 그리하여 대학의 지도교수였던 츠치야 타카오(土屋喬雄) 교수의 주선으로 이와나미서점 주인 이와나미 시게오(岩波茂雄) 씨를 만나 취직이 쉽게 이루어졌다. 이때 졸업생들은 모두 회사나 은행으로 나갔는데, 츠치야(土屋) 교수는 초우의 색다른 지망을 거듭 확인하고, 이와나미 씨를 소개해 주었던 것이다. 그리하여 소매부(小賣部)의 실습을 거쳐 출판부에서 약 2년 그 실무를 담당하였는데, 후일 이 경험이 은사 우현(又玄) 선생 유고 간행에 큰 도움이 되었다고 술회하기도 하였다. 1943년에 들어서 일본의 패전이 거듭되고 연합군의 공격은 일본의 문턱을 위협했다. 시국은 암울했다. 가족을 먼저 귀국시키고 초우는 다시 동경을 찾아가 사직하고 1944년 이른 봄에 고향에 돌아오게 되었다.

그러나 징용을 피해 다시 고향을 떠나는 만주행을 택할 수밖에 없었다. 가족과 함께 북만주에서 살다 그곳에서 8 · 15해방을 맞고 간난신고 끝에 무사히 1개월에 걸쳐 고향 개성으로 다시 돌아온 것이 1945년 9월 말이었다.

(4) 우현 고유섭과의 인연

초우의 일생에서 짧은 인연이었지만 그의 삶을 전환시키고 새로운 길로 나아가게 한 계기가 된 것은 바로 우현 고유섭의 존재이다. 고교 시절, 방학 기간에 고향으로 돌아올 적마다 개성박물관 관장으로 재직하고 있던 우현을 만난 것이 첫 만남이었다. 그 후 대학 시절에도 방학 때는 귀향하여 고유섭을 따라 고려의 고도(古都)였던 송도(松都)의 유적을 찾고 또 민족의 장래에 대한 가르침을 받기도 했다. 그런데 우현은 해방을 1년여 앞둔 1944년 6월 26일에 40세의 젊은 나이로 세상을 떠났다. 그를 따르던 죽마고우인 초우와 수묵 진홍섭(樹默 秦弘燮)은 전공을 바꾸어 미술사로 방향을 전환하였다. 특히 초우는 선생의 유고(遺稿)를 6 · 25 전쟁의 어려운 시기에도 잘 간수하여 그 뒤 20여 년에 걸쳐 정리하여 책으로 간행하기에 이르렀다.

우현 선생 사후 얼마 후에 가진 추도모임에서 추도사를 읽으며 “선생의 가르침을 지키면서 남기고 가신 아름다운 생애를 본받으며 훌륭한 연구를 밝히는 것이 도리가 아닐까요”라는 다짐을 잊지 않고 평생에 걸쳐 실행에 옮겼다.

2) 제2기: 전환기(1945.10~1955.3)

해방을 맞았지만, 정국은 어수선했다. 북위 38도선을 경계로 미 · 소 양국의 한반도 분할 점령이 이루어졌다. 남한은 미 군정을 거쳐 1948년 대한민국 정부수립 그리고 6 · 25전쟁이 일어났다. 이 혼란의 시기에 초우는 고향인 개성에서 교편을 잡으며 선사(先師)인 우현 선생의 유고를 정리하고 편집하려 간행하는 일을 추진했다. 1948년 국립박물관에 들어가 재직 중 6 · 25를 겪고 9 · 28 서울 수복 후 해직되어 헤매다가 1955년에 동국대학교에 교수로 임용되기까지 기간이다. 선생의 유고를 정리하고 간행하면서 미술사에 대한 본격적인 공부에 들어갔을 것이다. 어려운 시기였지만 초우에게는 방황을 끝내고 스스로 다짐한 새 길을 가게 된 전환의 시기였다.

(1) 우현 선생의 유고 정리

해방된 38선 이북의 고향에 돌아오니 소년 시절부터의 타향생활이 15년을 넘었다. 그리하여 해방 직후의 혼란기를 잠시 고향에서 머물고 싶어 만월대 근처에 한옥을 구입하고 결혼 후 처음 자택을 마련하였다. 지인의 권유로 개성상업학교 교감의 자리를 맡아 교편생활을 하게 되었다. 이 무렵부터 우현 선생의 유고를 정리하기 시작했다.

선생 유고의 정리를 처음에는 5개년으로 끝내려고 착수하였었다. 그러니 이 일은 전쟁과 그 후 나의 진로의 변경 같은 일 때문에 마침내 그 완성이 최초의 3배인 15년이 지나서야 이루어졌다. 다행한 것은 선생의 적지 않은 원고와 도판류는 開城에서 서울로, 다시 水原에서 釜山으로 피난처를 전전하였으나 모두 무사하였던 일이다. 유고 정리와 간행이 모두 끝난 후 따로 선생의 《著作目錄》을 油印本으로 만들었고, 유고는 分類別로 紙函에 넣어 附番하여 동국대도서관에 永久保存키로 하였다.

(2) 국립박물관 근무 그리고 6 · 25전쟁

1948년에 이르러 이희승(李熙昇) 선생의 주선으로 서울의 박물관 본관에 자리를 얻게 되었다. 국립박물관 박물감(博物監, 현재의 연구직)으로 근무하였다(1948. 1~1950.10). 박물관 활동이 아직 활발한 때는 아니어서 자기 시간을 얻을 수가 있어서 우현의 유고 정리를 다시 계속할 수가 있었다.

6 · 25가 일어났다. 중앙청이 같은 담 안에 있었으나 그들은 전화 한 통, 긴급연락 하나 없이 밤새 후퇴하고 말았다. 가까워져 오는 포성 소리와 한강폭파 소리로 밤을 새우고 나니 인공기(人共旗)가 중앙청에 올라 있었다. 서울이 함락된 것이다. 이날부터 9 · 28 국군의 서울 탈환까지 초우는 박물관에 머물렀다. 간부직에서 수위에 이르기까지 모두 공산 치하 3개월간 직장을 떠나지 않았다.

어둠의 시절, 초우는 나름대로 어려움을 참고 견디었지만 결국 타의에 의해서 박물관을 떠나야만 했다. 그 뒤인 1971년에 초우는 초대 김재원, 제2대 김원룡에 이어 제3대 국립박물관 관장으로 취임한다(1971.9~1974.3 재임).

3) 제3기: 활동기(1955.4~2011.2.1)

이 기간은 조사와 연구를 통해 본격적인 학문 활동을 펼치는 시기이다. 1955년 4월 동국대 교수에 임용된 때부터 서거하신 2011년까지이다. 30대 후반에서 90대 초반까지 거의 반세기에 가까운 세월이다. 이 시기는 다시 전기와 후기 두 시기로 나눌 수도 있다.

가. 전기 : 정진기(精進期, 1955.4~1985.12)

동국대학교에 교수로 임용되어 1985년 12월까지 교수 및 총장으로 봉직하였다. 이 사이 잠시 국립중앙박물관장을 맡느라 학교를 떠나기도 했다. 어쨌든 30대 후반에서 60대 후반에 걸치는 30년이란 긴 기간으로 연구 및 조사 사업 등에 참여하여 왕성한 학술활동으로 많은 성과를 거둔 시기이다.

(1) 동국대학교와의 인연

조명기(趙明基) 박사의 배려로 동국대 교수라는 안정된 자리를 갖게 되어 비로소 연구활동에 매진하는 계기가 마련되었다.

대학에 자리 잡은 후부터 본격적으로 착수한 것은 한국미술사의 主流를 이루는 佛敎美術-바꾸어 말하면 불교의 兩大禮拜對象인 塔像에 대한 기본자료의 조사였다. 恩師께서 이미 착수하신 그 길을 따라 百濟의 遺物調査에 나섰다.

한편 1973년에 동국대학교에서 문학박사 학위를 취득하였고, 대학원장을 맡았으며, 마침내는 총장에 취임하여 교육행정에도 수완을 발휘했다. 경주캠퍼스를 설립하였고 의대 설립을 인가받았으며, 개교 77주년을 기념하여 간다라 학술조사를 진행케 하였다. 다만 아쉬운 것은 박물관의 시설 확충 또는 신축이라는 어렵지만 반드시 해야만 하는 일을 완수하지 못한 점이다.

(2) 한일회담과 문화재 반환 그리고 문화재위원

한일회담에서 전문위원 그리고 문화재 반환 문제에서는 대표직을 맡아 그 임무를 수행하였다. 그 뒤인 1973년에 《일제기문화재피해자료(日帝期文化財被害資料)》(고고미술자료 22, 고고미술동인회)를 펴냈다.

초우는 문공부(현 문화관광부) 소속 문화재위원회의 문화재위원으로 오랫동안 활약했으며(1962~1994), 문화재위원장을 역임했다.

(3) 인도 여행

초우는 1962년 12월 22일부터 1963년 4월 18까지 인도 전역과 스리랑카를 여행하고 귀국길에 미얀마, 베트남, 대만에서 중 유적과 박물관을 방문했으며, 동경을 거쳐 1963년 5월 9에 김포공항에 도착함으로써 긴 여정을 마쳤다. 이 여정에서 〈인도기행〉(pp.15-208) 〈인도통신〉을 《고고미술》에 연재했다. 〈인도 석굴사원 조사 약기(略記)〉는 《불교학보》 제1집(1965.10.10)에 실었고 〈인도의 불적(佛蹟)〉은 〈한국일보〉(1963.5.23)에 소개했다. 그리고 개인적으로 매일매일의 일정을 꼼꼼하게 적은 일기는 간직하고 있다가 《황수영전집 6》(1999년)에 〈인도일기〉란 이름으로 수록하였다.

나. 수희(隨喜) · 회향기(回向期)

이 시기는 1986년 동국대 총장에서 물러나 동국대학교 명예교수로 추대되고, 1989년에는 한국정신문화연구원 객원교수에 부임(1989~1996년)하는 등의 시기이다. 공무에 바빠 미루어두었던 일이나 미처 챙기지 못한 일 등을 마무리하며 후학들이 하는 일에도 수희동참(隨喜同參)하고 그 결과를 학계와 사회에 회향하던 시기에 해당된다.

(1) 저서의 간행

오랫동안 관심을 갖고 연찬해왔던 분야에서 그 결과물을 담아냈다. 학문의 시발점이었던 석굴암과 그와 관련 있는 유적에 관한 저서가 간행되었다. 1983년 3월에 《석굴암》(열화당)과 《석굴암》(예경산업사)을 각각 펴냈고, 8월에는 《한국의 불상》(문예출판사)을 중간(重刊)했으며, 12월에 《동해구(東海口)》(열화당)를 간행했다. 1994년 5월에 《신라 성덕대왕신종》(통도사 성보박물관)을 펴냈다.

한편 후학들은 《황수영전집》을 발간하기로 기획하여 초우의 승낙을 받아 그 첫 번째로 《황수영전집 5-한국의 불교미술》을 혜안에서 간행했다. 이후 《황수영전집》은 전 6권으로 이루어졌는데 1997년부터 1999년 5월까지 완간되었다.

(2) 기념비 건립

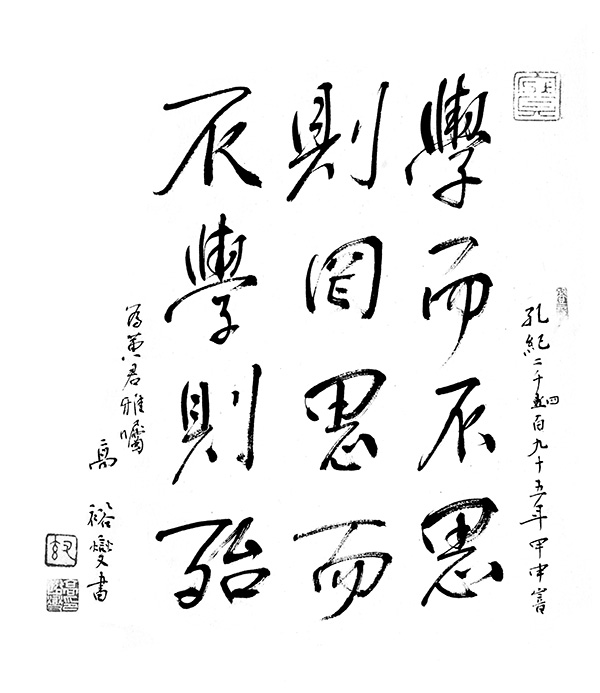

초우는 학생 시절 선사의 고적답사를 수행하면서 비석 등의 탑영(榻影)을 돕기도 했다. 이러한 영향과 더불어 동빈 김상기(東濱 金庠基) 박사의 인도도 있어 금석문에 관심을 갖고 이를 모아 《한국금석유문》을 증보하여 여러 차례 간행하였다. 금석문에 대한 이런 관심과 열정은 여러 기념비의 건립에 참여하였다. 동국대학교의 교정에 안중근 의사의 유필 중 널리 알려진 “일일부독서 구중생형극(日日不讀書 口中生荊棘)”을 새긴 비석과 ‘임신서기석(壬申誓記石)’을 세운 것을 비롯하여 많은 사찰의 중창비를 세웠다.

한편 스승인 우현 선생을 기리어 30주기에 동해구의 인연 있는 땅을 사유지 80평을 구입하고 이 자리에 ‘나의 잊히지 못하는 바다(1974년)’ ‘대왕암시비(大王巖詩碑, 1985)’ ‘신라동해구(新羅東海口)’ 2기(1985)와 더불어 1990년에는 《삼국사기》 문무왕조에 실린 문무대왕의 유조(遺詔)의 한글 번역문과 원문을 새긴 ‘문무대왕 유언’이란 석비를 세웠다.

그 밖에도 석굴암 가는 길목에 석굴암에 관련된 우현어록(又玄語錄)을 새긴 석비를 세우고, 박제상(朴堤上)과 관련된 유적지인 ‘벌지지’를 비롯한 여러 곳에 석비를 세웠다. 기념비의 건립은 해외에까지 이르러 일본 대마도에 ‘백제국 왕인박사 현창비’ ‘조선통신사지비’ ‘대한인 최익현 선생 순국지비’ 등을 건립했다.

3. 학문 세계

초우 선생이 반세기 걸쳐 추구한 학문의 길은 불교미술사이다. 그중에서도 특히 관심을 둔 분야는 불상과 탑으로 불교미술의 주류를 이루고 있는 분야이다.

나의 연구의 큰 중심은 우리나라 佛敎美術史에 있었고, 그중에서도 石窟庵 佛像을 頂點으로 그곳에 이르는 三國時代와 新羅統一期 그리고 그 뒤 高麗와 朝鮮 초중기에 이르는 각 시대의 造像史를 살피면서 現存하는 佛像 중 주요작품을 주목하여 왔었다. 그 사이 약 半世紀의 시간이 흘렀으며, 주로 金銅과 石彫의 작품들이 그 대상이 되어 왔다.

또한 초우는 “돌이켜 생각하니 고고미술(考古美術)을 지향하지 않고 불교미술, 그중에서도 불교의 탑상(塔像)만을 상대하였던 것은 나로서는 잘한 일이었다.”라고 회고하기도 했다.

이 글에서는 초우의 학문 세계를 모두 다루기에는 지면도 부족하고 글쓴이의 능력이 미치지 못한다. 따라서 불상과 탑을 중심으로 네 가지 주제를 선정하여 깊이 있게 살펴보고자 한다. 세 가지 주제란 다음과 같다. 첫째는 토함산 석굴의 중수 및 본존불의 명호 문제이며, 둘째로는 동해구의 대왕암과 문무대왕릉이라는 주제이다. 셋째는 반가상(半跏像)이고, 넷째는 익산 미륵사지석탑과 왕궁리 오층석탑을 주제로 삼고자 한다.

1) 토함산 석굴의 중수

토함산 석굴암 석굴은 우리 불교미술의 정화(精華) 가운데 으뜸이라 하겠다. 불교미술 나아가 우리 문화를 연구하려는 이는 누구나 토함산 석굴암의 높은 고개를 넘지 않을 수 없다.

하지만 그 같은 명성에 비해 우리의 석불사나 석불에 대한 이해는 그에 미치지 못하고 있다. 무엇보다도 석굴에 관한 문헌 자료가 희귀한 것이 걸림돌이고, 그다음은 석굴의 원형(原形)이 일제기의 해체 공사로 인해 파손되었기 때문이다.

그러나 여러 가지 악조건 속에서도 뜻있는 사람들에 의해 석굴의 본래 모습이 조금씩 드러나고 있다.

초우는 잘 알려진 것처럼 1961년 9월 13일부터 1964년 6월 30일까지 석굴암 수리공사의 감독관으로서 그 일을 맡아 처음부터 끝까지 주도하였는데, 영광보다는 고난의 길이었고, 주어진 조건에서 최선을 다했지만 ‘석굴암이 목굴암이 되었다’는 세인의 비난을 받기도 했다.

문화재관리국에 의해 이루어진 이 석굴암 수리공사는 현재의 모습과 함께 《석굴암 수리공사 보고서》(1967)에 그 과정이 기록으로 남아 있다.

초우는 석굴암에 관해 몇 편의 논문과 저서를 펴냈다. 그 가운데서 학계에 파장을 일으킨 글은 〈석굴암 본존아미타여래좌상 소고〉(《고고미술》 136/137合, 1978.3)이다. 일인들에 의해 석굴암 본존불은 석가여래라고 발설된 이래 별다른 논의가 없었다. 그리하여 이후 본존상의 명호에 대한 여러 제설이 쏟아졌다. 이들의 주장은 나름대로 논리를 가진 주장이었으나 아직은 미흡하다. 새로운 자료가 발견되기 전에는 이 문제는 풀기 어려울 것이다.

2) 동해구의 대왕암과 문무대왕릉

초우는 개인적인 연구 조사는 물론이고, 문화재위원 또는 여러 유적이나 유물조사 그리고 발굴조사 등에 지도위원 또는 자문위원의 자격으로 참가하였다. 그 가운데 특기할 조사사업을 꼽는다면 1964년 10월 24일, 한국일보사 주관으로 ‘신라오악학술조사단(新羅五嶽學術調査團)’이 발족되어 진행한 일이다. 조사 가운데 토함산 지구의 대미를 장식한 일은 신라 동해구(東海口) 대왕암(大王岩)을 1966년 5월 15일에 답사하여 이곳이 문무대왕수중릉임을 확정한 점이다.

5월 15일 오전 10시에 신라오악조사단 일행이 현지를 찾아 해중의 유구를 조사했으며 모든 내용을 발표했다. 당시 필자는 김원룡, 김기웅 선생님과 함께 해중릉 능역에 들어가 3톤 무게의 覆蓋石 밑에 용혈(龍穴)이라 칭할 수 있는 큼직한 암혈(巖穴)이 있음을 확인하여 길이 6m가 넘는 대나무 장대가 다 들어가도 모자람을 알게 되었다.

문무대왕릉이 최근 새롭게 세상 사람들의 관심을 끌어모으게 된 동기는 아마도 유홍준 교수가 쓴 《나의 문화유산 답사기 1-남도답사 일번지》(1993년)란 책에서 비롯되었다고 하겠다. 유 교수는 〈아! 감은사, 감은사 탑이여!〉란 경주 기행 글 속에서 사적 제158호로 지정된 문무대왕릉, 곧 대왕암에 대하여 “무엇이 새로운 발견이었다는 말인가?”라고 물으면서 매우 신랄하게 대왕암의 학술조사에서 사적으로 지정하기까지의 과정을 비난하고 있다. 유 교수의 주장에는 문무대왕릉에 대한 비판적 입장이 대체로 담겨 있어 그 내용을 간추려 보면 다음과 같다.

첫째, 대왕암은 문무대왕의 시신을 화장한 유골을 뿌린 산골처(散骨處)로 이미 오래전부터 알려져 왔던 것인데 어느 날 갑자기 문무대왕릉을 발견했다고 신문마다 요란을 떨었다.

둘째, 신라오악조사단이 새로운 발견이라고 주장하는 근거는 대왕암이 산골처가 아니라 사리장치하듯 납골을 모셔놓았다고 하지만 그것은 증명되지 않은 가설이고 추측일 뿐이며, 더구나 사리장치 여부를 확인할 수 있는 성실한 발굴조사도 실시하지 않았다.

셋째로 이렇게 대왕암이 과대포장되어 언론에 의해 대대적으로 보도하게 된 연유를 조사단원들의 학문적 업적에 대한 의욕이 학문적 겸손보다 지나쳤던 때문이며, 언론의 센세이셔널리즘이 침소봉대하여 기사의 진실성보다는 상품적 가치를 극단적으로 추구한 행패였다. 아울러 독재정권의 교활한 언론 및 지식인 통제행위가 저변에 깔려 있었다.

먼저 대왕암이 문무왕의 산골처라는 것은 이미 널리 알려진 사실인데 신라오악조사단의 발견이라 주장하는 것은 과대포장된 것으로 새로운 것이 없다는 견해는 과연 타당한 것일까.

잘 알려진 것처럼 문무대왕이 세상을 떠나자 유언에 따라 주검을 화장하여 동해의 큰 바위 위에 장사지냈다는 사실은 《삼국사기》나 《삼국유사》를 비롯하여 여러 문헌자료의 기록을 통해 알고 있었다. 하지만 조사단에 의해 뼈를 묻은 장골처(藏骨處)란 주장이 제기되고 나서야 비로소 수중릉(水中陵) 또는 해중릉(海中陵)이 존재할 수 있느냐 하는 문제가 논의되기 시작했으며, 사서(史書)에서 무심히 여겨졌던 장골(藏骨)과 산골(散骨)이란 문구에 대하여도 깊은 천착이 이루어지게 되었다. 여기서 한 걸음 나아가 사서에 보이는 동해구(東海口)란 문구 또한 동해의 어구(於口)란 단순한 수사적 표현이 아니라 우리의 잃어버린 옛 땅이름일 수 있다는 주장이 제기되기에 이르렀다.

뿐만 아니라 문무대왕릉의 존재가 산골처이든 장골처이든 대왕암과 관련이 맺어지면서 단지 설화적 구조 속에서만 논의되던 수준에서 벗어나 역사학의 대상으로 자리 잡게 되면서 파생된 여러 관련 사항은 분명 한국사의 이해를 위해서는 매우 유익한 결과를 낳았음은 누구도 부인할 수 없을 것이다. 예컨대 최근 들어 더욱 논란의 대상이 되고 있는 토함산 석굴암과 관련된 여러 문제만 해도 당시 문헌자료의 부족으로 답보상태에 머물러 있을 때 대왕암과 관련설이 제기되고 마침내 본존여래의 명호가 아미타여래라는 주장이 제기되면서 비로소 논의의 실마리를 제공하였던 사실은 그 주장의 타당성 여부를 떠나서도 연구사적으로 매우 뜻깊은 일이었기 때문이다. 이렇게 볼 때 문헌 속에서 잠들고 있던 사실을 역사적 현장으로 이끌어낸 조사단의 발견은 결코 과대포장된 것이 아니라 매우 깊은 역사적 의의가 있다고 하겠다.

그리하여 대왕암은 ‘문무대왕릉’이란 이름으로 사적 제158호로 지정되었고(1967.7.24 지정) 이견대(利見臺) 역시 사적 제159호로 지정(1967.8.1. 지정)되었다.

여기서 1967년 당시 신라오악조사단의 일원으로 참가하였으며 지금까지 이 문제에 관심을 쏟고 있는 초우의 주장을 간추려 본다. 초우는 《삼국사기》나 《삼국유사》가 모두 대왕릉이 엄연히 존재하는 사실과 더불어 산골이 아닌 장골로 기록하고 있는 점을 대왕암 현장의 구조와 연결하여 해석하고 있다.

첫째, 문무대왕 해중릉의 구조는 암초 중앙부를 파내어 일매거석(一枚巨石)을 안치했고, 그 밑바닥에 대왕의 신골(身骨)을 봉안한 것으로 보인다. 그런데 이 일 매의 거석을 이곳 암초에서 채취한 것이 아니라 가까운 육지에서 애써 운반한 것으로 추정된다. 그런데 이 같은 일매거석의 사용은 우리나라에서 많이 볼 수 있는 고대 고인돌이나, 불교가 들어와서 사리 봉안을 위해 고대 사원에서 목탑을 세울 때 그 중심에 사용되었던 거대한 심초석(心礎石)과 같은 양식과 역할을 지녔던 것으로 보인다.

둘째, 이 중앙부에 저수하기 위해 인공을 가하여 동서로 긴 수로를 만들었는데, 조수의 간만에 따라 동단(東端)에서 들어온 해수는 중앙부에 모여서 다시 서쪽으로 배수되게 높낮이를 잡았다. 목탑의 경우에는 심초석을 땅에 묻고 그 위에 목탑의 중심 기둥을 세웠는데, 이곳에서는 바닷물을 출입하게 함으로써 일종의 용궁(용의 거주처)을 구상하고 있다. 그리고 중앙부는 동서뿐 아니라 다시 남북으로 개통되어 있는데, 그 같은 사실은 조수 간만의 차이에 따른 해수의 출입을 볼 수 있기 때문이다.

셋째로 중앙부에 놓인 일대거석(一大巨石)은 정확하게 남북방위에 따라 안치된 사실에서 미루어 세심한 배려가 따랐던 것임을 알 수 있다.

넷째로, 암초의 둘레에는 대소 열둘의 암석이 돌출하고 있어서 자연의 배치이기는 하나, 또한 어떠한 의미가 주어질 수도 있을 것이다. 혹시 십이신장의 호위와 같은 의미를 그곳에 부여할 수도 있을 것이다(이상 황수영 《신라의 동해구》(교양한국문화사-8) 열화당, 1994년, pp.28-29에서 간추려 옮김).

초우는 더 나아가 《삼국유사》에 나오는 설화 〈만파식적(萬波息笛)〉의 내용과 연관하여 신라인 범종의 구성 요소 가운데 종신의 위에 얹은 이른바 단룡(單龍)과 음관(音管)은 신라의 호국룡(護國龍)과 만파식적을 나타내고 있는 상징물이라 주장하였다.

3) 반가상(半跏像)

불상조각 분야는 단연 초우의 광채가 빛나고 있다. 그 첫걸음은 1959년의 〈서산 마애삼존불상에 대하여〉라는 논문에서 시작된다. 《진단학보(震檀學報)》에 발표한 이 글은 초우의 불상조각에 대한 첫 논문이기도 하다. 백제의 옛 지역에 속하는 충남 서산에서 완전에 가까운 상태의 마애불을 발견한 것을 계기로 그 발견 경위와 현상, 조성연대 등에 관한 내용을 담고 있는 이 논문은 초우의 불상 연구방법론을 드러내는 논문이기도 했다. 삼존 가운데 우협시상이 반가사유보살상이라는 특이한 삼존 구성, 그리고 무엇보다도 바위에 새겨진 까닭에 반가사유상이 원위치를 지키고 있다는 점에서 눈길을 끌었다.

국립중앙박물관이 소장하고 있는 두 위(位)의 금동미륵반가사유상은 우리 고미술품 가운데 세계에 자랑할 수 있는 보배이다. 이 두 불상에 대하여 일찍이 우현 선생은 이렇게 말했다.

“후일에 조선의 부르크하르트(J. Burckhardt)가 나오고 빙켈만(J.J. Winckelmann)이 나와 조선미술사를 쓴다면 반드시 이 반가상에서 시대적 모뉴먼트(monument)를 발견할 줄 믿는다.” 어쩌면 초우도 이 말씀에 계발(啓發)되어 반가사유상을 평생의 화두로 삼았을 수도 있겠다.

공교롭게도 두 번째 불상 논문은 〈백제 반가사유 석상소고〉(《역사학보》 13, 歷史學會, 1960.10)이다. 초우의 반가상에 대한 논고는 계속된다.

사람들이 ‘애기부처’라 불러오던 〈신라 남산 삼화령 미륵삼존〉은 일제강점기에 경주 남산 장창곡(長倉谷)에서 옮겨온 것이라 하나, 이 삼존상은 《삼국유사》 제3권 탑상편에 보이는 ‘생의사석미륵(生義寺石彌勒)’이며 제작연대도 선덕여왕 13년 갑진(644)이라고 밝혔다. 이는 김원룡 박사가 논평한 대로 “황수영식 고증학풍의 또 하나의 성과”임에 틀림없다. 이 논문은 초우의 논문 가운데 백미로 손꼽힌다.

초우의 반가상에 대한 연구는 새로운 자료의 발견으로 더 진전한다. 김유신과 관련된 두 유적지에서 반가상이 각각 발견되었다. 하나는 경주 재매곡(財買谷) 송화방(松花房) 인근에서 발견된, 상반신이 없어지고 하체만 남아 있는 반가상이고, 다른 하나는 단석산 신선사마애불상군(斷石山 新仙寺磨崖佛像群, 국보 제199호)이 조각된 석실의 북쪽 벽에 새겨진 보살반가사유상이다. 이 반가상은 신라 지역에서 원위치를 지키고 있는 7세기 초에 조성된 불상이다. 이 석실을 이루는 동쪽 바위에는 〈경주상인암조상명기(慶州上人巖造像銘記)〉라 불리는 명문(銘文)이 새겨져 있는데, 지명으로 미루어 조선시대에 새긴 명문으로 추정된다. 이와 더불어 경북 봉화군 북지리에서 발견된 석조반가상은 상반신이 깨져 나갔으나 남아 있는 하반신의 크기가 1.6m이다. 이 상을 복원한다면 3m에 이르는 거상(巨像)으로 추정되어 독존(獨尊)으로서 귀경(歸敬)의 대상으로 조성되었을 가능성이 높다.

이들 자료를 근거로 초우는 신라의 보살반가상은 미륵보살이며, 김유신을 따르던 화랑의 무리를 용화향도라 했던 문헌자료들을 들어 화랑도와도 관계가 깊은 것으로 이해하게 되었다.

4) 익산 미륵사지석탑과 왕궁리 오층석탑

전북 익산에 있는 미륵사지석탑은 일찍부터 사람들의 눈길을 끌었다. 오래 세월 비바람과 전화(戰禍) 등으로 6층 일부만 남아 있는 탑을 두고 한일 두 나라 학자들이나 국내 학자들 사이에서도 논쟁이 이어졌다.

우현 고유섭은 불후의 명저인 《조선탑파의 연구》에서 우리나라 석탑의 시원(始源) 양식을 이 익산의 미륵사지석탑에서 찾았다. 그리고 이 학설은 초우로 이어졌고 오늘날에는 통설로 굳어졌다.

그런데 해방 후 부산 천도 당시 발간된 《역사학보》 창간호에 두계(斗溪) 이병도(李丙燾) 선생은 〈서동설화의 신고찰〉에서 또한 새로운 견해를 발표했다. 두계 선생은 《삼국유사》의 무왕조에 나오는 서동설화의 배경이 무왕 대가 아니고 동성왕 대인 웅진시대(熊津時代)라는 것이었다. 이에 초우는 부산 광복동의 박물관 창고에서 열린 발표회에서 석탑의 양식을 환등기로 비추어가면서 우현의 학설을 따라 무왕 대이어야 함을 밝혔다.

한편 익산 미륵사지는 경주 황룡사지 발굴에 이어서 다시 10년이 넘는 장기발굴이 끝에 품자(品字) 형의 3탑 3금당을 갖춘 독특한 가람 배치가 확인되었다. 동서에는 각각 쌍탑지가 드러났고, 중앙에는 목탑지였음이 밝혀졌다. 동탑지에서 일부 석탑 부재가 발견되어 현재는 9층탑으로 복원하였으며, 서탑도 무너질 위험이 높아 해체하고 다시 복원작업을 진행 중이다. 그리고 절터의 한 곳에는 출토유물을 전시하는 자료관이 건립되어 운영되고 있다.

한편 특히 초우는 1965년 12월에는 왕궁리오층석탑의 해체복원 공사를 담당하여 유례를 볼 수 없던 금판 금강경을 비롯한 사리구와 불상 등 많은 국보를 검출하였다. 그런데 이 탑의 양식을 두고 백제 건립설, 통일신라시대설, 고려시대설 등 여러 견해가 있어 왔다. 초우는 해체수리 과정에서 사리구 중 고려시대 청자 유물 등이 나온 사실에서 고려시대에 건립되었을 것으로 추정하였다.

이 익산 지역은 예로부터 백제 관련 유물이 산재하고 있다. 무왕과 그 왕비의 무덤으로 추정되는 쌍릉, 제석사지, 연동리 석조여래좌상, 태봉사의 석불 등이 있고, 고도리나 왕궁리 같은 지명 등 고도(古都)로서 갖추어야 할 요소가 모두 존재하고 있다. 더구나 고산자 김정호는 백제 무왕 대의 별도설(別都說)을 기록하여 두었고, 일본의 마키타 타이료(牧田諦亮) 교수가 간행한 중국 육조대(六朝代) 《관세음응험기(觀世音應驗記)》에 부기(附記)된 백제 사료 중 제석사(帝釋寺)에 관한 기사의 첫머리에서 “백제무강왕천도지모밀지(百濟武康王遷都枳慕蜜地)”라 한 데서 문헌자료가 밝혀졌다. 이리하여 초우는 무왕에 의한 익산 천도의 사실(史實)이 곧 익산 고적의 배경으로 등장하였으며 백제 일대의 최대 가람인 미륵사뿐 아니라 동양 유수의 대탑 건립의 배경도 보다 명료하게 부각되었다고 주장하게 되었다.

5) 초우의 학문적 태도와 방법론

초우의 학문적 태도와 방법론은 은사인 우현 고유섭 선생의 가르침을 충실하게 따랐다고 할 수 있다.

될수록 전문분야를 넓히지 말고 깊게 철저하게 공부할 것이며 함부로 연구대상을 바꾸지 않을 것을 스스로 다짐하여 왔다. 함부로 여러 분야에 관여하면서 미숙한 글을 써놓는 것이 나에게는 先取得點을 위하여 침을 바르고 다니는 것만 같았다. 그보다는 몇 가지 중요 대상만을 목표로 삼아서 그들의 해명을 위한 기초작업을 先行하여야 한다고 생각하여 왔다.

그 까닭은 한 마디로 우리의 古代文物의 벽은 우리의 상상 이상으로 두꺼워서 쉽게 그 벽을 뚫기가 매우 어렵다고 느껴왔기 때문이다. 따라서 짧고 귀한 시간과 정력의 소모는 최대한 삼가야만 하였다고 말했다. 다음으로 연구대상을 공략하려면 먼저 그들과 친숙하여야 하는데 그를 위하여 상당한 시간이 필요하며 그 다음에야 대상으로 하여금 그들 자신을 말하도록 이끌어야 하며 인내하며 기다려야 하므로 우리가 그 대상에게 명령하듯 서둘러 붓을 들어서는 아니 된다고 믿어왔다.

5. 맺음말

오늘날 우리 사회는 인문학의 열기로 뜨겁다 하고 역사에 대한 논쟁도 백가쟁명의 시대가 다시 찾아왔나 싶을 정도다. 전통사회에선 문사철(文史哲)을 갖춤은 선비의 기본소양이었다.

필자는 E. H 카가 말한 ‘역사는 과거와 현재의 끊임없는 대화’와 같은 서구 이론보다는 동양의 전통적 역사 인식인 ‘포폄(褒貶)’이란 말을 좋아한다. 잘한 일은 잘했다고 칭찬하고 잘못한 것은 잘못했다고 폄하여 기록하는 것이 얼마나 어려운 일인가를 이제야 비로소 깨닫기 시작했기 때문이다. 우현 선생의 다음 문장으로 이 글을 마무리하고 싶다.

‘전통’이란 결코 이러한 ‘손에서’ ‘손으로’ 손쉽게 넘어다니는 것이 아니다. 그것은 ‘피로써’ ‘피를 씻는’ 악전고투를 치러 ‘피로써’ 얻게 되는 것이다. 그것을 얻으려는 사람이 고심참담(苦心慘憺)·쇄신분골(碎身粉骨)하여 죽음으로써, 피로써 생명으로써 얻으려 해야만 얻을 수 있는 것이다. 주고 싶다고 하여 간단히 줄 수도 있는 것이 아니다. ■

이기선

불교조형연구소장. 동국대학교 미술학과와 동 대학원 미술사학과에서 미술사를 공부했다. 《우현 고유섭 전집》(전 10권, 열화당)과 《우현 고유섭 전집》(전 4권, 통문관》 그리고 《황수영전집》(전 6권, 혜안)을 간행하는 데 편집위원으로 참여했다. 지금은 현대 불교미술을 진흥하기 위해 불교조형연구소를 운영하고 있다.