유럽에 중관학을 싹틔운 스위스 학자

유럽의 대승불교 연구 전통

유럽에 대승불교 경전이 처음 소개된 것은 1820년 네팔에 주재한 영국인 관리 호지슨(Hodgson, 1800~1895)에 의해서였다. 그는 네팔 사원에 있는 산스끄리뜨어 경전들을 수집하여 영국 케임브리지대학과 프랑스 파리국립도서관에 보냈다. 그리고 당시 프랑스의 산스끄리뜨어 학자인 뷔르누프(E. Burnouf, 1801~1852)에게 연구를 부탁했다. 이것이 유럽에서 인도 대승불교의 연구에 대한 시작이었다. 뷔르누프는 이 경전들을 바탕으로 인도불교의 전반을 소개하는 《인도 불교사 입문》(1841)을 저술했고, 《법화경》을 1852년에 불어로 번역했다. 이를 기점으로 유럽, 특히 불어 문화권인 프랑스, 벨기에, 스위스의 동양학자들은 대승불교 연구의 선구자 역할을 했다.

유럽의 동양학자 가운데에 인도불교 중관학에 처음 관심을 가진 학자는 《인도불교사》와 나가르주나(龍樹)의 저서 《대지도론(大智度論)》을 불역한 에티엔 라모트(1903~1983)의 스승 라 발레 푸생(1869~1938)이다. 그는 중관학의 초조 나가르주나의 《중론송(中論頌)》을 주석한 짠드라끼르띠(月稱, 6세기경)의 산스끄리뜨어본 《정명구론(淨明句論, Prasannapadā)》을 7년(1903~1910)에 걸쳐 편집하고 연구했다. 그는 인도불교의 중관학뿐만 아니라 아비달마, 유식론에도 통달한 거장으로, 바수반두(世親)의 《아비달마구사론》(1923~1931), 현장(玄奘)의 《성유식론》(1928), 짠드라끼르띠의 《입중론(入中論)》(1907) 등을 불어로 번역하였다. 이 중에 라모트의 《인도불교사》와 라 발레 푸생의 《아비달마구사론》은 영어로도 번역되었다.

라 발레 푸생이 짠드라끼르띠의 주석서 《정명구론》을 출간한 이래 인도불교의 중관학은 유럽 학자들에게 철학적으로도 새로운 분야로 인식되어 상당한 관심을 불러일으켰다. 서양철학에는 불교철학의 공(空)과 비교되는 사상이 없다. 그들은 중관학에서 제기되는 공을 처음에는 니힐리즘이 아닌가 의심했다. 《정명구론》의 1장과 25장을 영어로 번역하고 연구한 러시아의 불교학자 체르바츠키는 그의 저서 《불교의 열반 개념》(1927)에서 공을 관계(relativity)로 정의했다. 《중론송》은 독일학자 막스 발레저가 티베트어본 《무외론(無畏論)》(1911)과 한역본 《중론(中論)》(1912)을 독일어로 번역했다.

중관학의 소의경전인 《반야경》은 《중론》보다 뒤늦게 인도인 학자 두트가 산스끄리뜨어로 《2만5천송 반야경》(마하반야바라밀경, 일명 大品般若經, 쿠마라지바가 4세기경에 漢譯)(1934)을 출판했고, 영국인 학자 에드워드 콘즈(1904~1979)는 《1만8천송 반야경》 《8천송 반야경》(1958, 1970, 1973, 1975년 개정 재판), 《금강반야바라밀경》(1957)을 산스끄리뜨어와 영어로 번역, 출판했다. 짠드라끼르띠의 《정명구론》은 1927년 체르바츠키가 1장과 25장을 영역한 이래 1959년까지 다섯 명의 학자들이 32년에 걸쳐 영어, 불어, 독일어로 번역하였다. 《중론송》은 27장 447게송으로 구성되어 있다. 27장 중, 독일의 샤이어가 《정명구론 발췌품》에서 7장(제5, 제10, 제12-16)을 독일어로 번역했고, 벨기에 라모트가 그의 저서 《바스반두의 대승성업론》에서 제17 《관업품(觀業品)》을 불어로 번역했다. 그리고 네델란드의 드 용(De Jong)이 5장(제18-22)을 《정명구론의 다섯 장》으로 불역했다.

유럽학계에서 자크 메의 위치

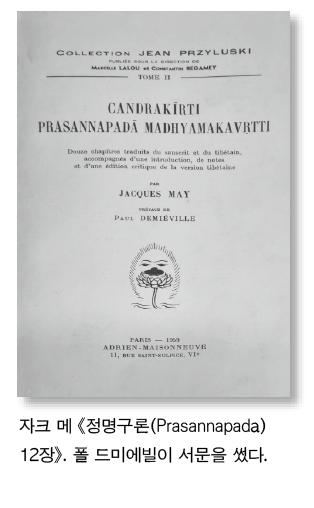

이들과 함께 유럽에 중관학을 소개하는 데 두드러진 역할을 한 사람은 스위스의 자크 메(Jacques May, 1927~2018)다. 그는 나머지 12장(제2-4, 제6-9, 11, 23, 24, 26, 27)을 티베트어본과 함께 불역하여, 《중론송》27장 중 모두 18장이 유럽에서 번역되었다. 자크 메의 번역, 주석 및 해설을 포함한 편집본 《정명구론 12장》은 스위스 로잔대학에 제출한 박사학위 논문이기도 하다(1960년 2월).

자크 메는 에티엔 라모트와 친분이 두터웠다. 나이 차이에도 불구하고 라모트는 그를 중관학의 동료 연구자로 대우했다. 라모트가 나가르주나의 《대지도론》 중 18공(空) 항목을 번역했을 때는 그를 벨기에 시골 별장에 초대해 일주일 동안 함께 읽으면서 토론하고 지식을 교류했다.

라모트는 자크 메에 대하여 “고전적인 성격을 가진 이 청년은 전 시대를 대표하는 학자들―난해한 텍스트를 극복하여 해석하고 추상화하는 강한 성격의 소유자들인 올트라마르, 세나르, 레비, 후셰, 라 발레 푸생―을 계승하는 유일한 대표자이다”라고 추켜세웠다. 또 “현재 서양에 하향하고 있는 불교학은 오로지 당신 손에 달려 있다. 당신은 나는 물론이고 라 발레 푸생보다 더 광대한 지식을 가지고 있다.”라고 격려하기도 했다. 전통적인 유럽의 지식인은 자기의 전문 분야뿐만 아니라 모든 분야를 섭렵하는 백과사전적인 학자들이다. 이러한 전통이 사라져가는 시대에 자크 메는 전공인 인도학, 불교학뿐만 아니라 문학, 역사, 지리, 음악, 미술 등과 점성학에 이르기까지 다른 인문학 분야에도 조예가 깊었다.

자크 메의 생애는 네 부분으로 나눌 수 있다. 1) 1927~1948: 스위스 로잔의 유년 시절과 학창 시절. 2) 1949~1968: 로잔, 파리, 런던, 교토(京都)에서 인도학과 불교학 연구 시절. 3) 1968~1992: 로잔대학에서 동양학과 교수로 활동한 시기. 4) 1992~2018: 결혼생활과 마지막 여정.

1927~1948: 유년기와 학창 시절

자크 메는 1927년 6월 19일, 스위스 로잔에서 멀지 않은 에글르에서 2남 1녀 중, 둘째로 태어났다. 에글르는 산악도시로 올라가는 기차를 환승하는 경유지이다. 엔지니어 출신인 부친(Ren May)이 그 당시 도로공사 일에 종사했기 때문에 가족은 에글르에 거주하였고, 세 자녀는 모두 거기에서 태어났다. 자크 메가 세 살 때 가족은 다시 본거주지인 로잔으로 이사하고 부친은 자신의 도로공사 사업체를 시작했다.

자크 메 가족은 홀아비인 친할아버지(Samuel May)와 같이 생활했다. 친할아버지는 로잔공과대학의 전신인 고등기술학교의 교장이었으며 자크 메에게 많은 영향을 주었다. 모친(Eugnie May Rub-attel) 쪽은 정치가 집안으로 지방정부와 연방정부의 장관들을 배출했다. 그는 읽기를 좋아해서 유년 시절에는 할아버지 서재에 있는 무거운 백과사전을 끌어내 읽는 것이 취미였다. 초등학교 때부터 학교 성적은 항상 일등을 하는 수재였고 주위에서 ‘자크 메 백과사전’이라고 불렀다고 한다.

가족은 전통적으로 개신교였으나 독실하지는 않았다. 지금은 의무적이 아닌 것으로 바뀌었지만, 유럽의 부모들은 반드시 아이를 일주일에 한 번 교회에 가서 성경 공부를 하게 했다. 그는 일곱 살 때 성경 공부를 시작했는데, 성경 이야기가 사실이 아니라고 생각해서 어머니에게 가기 싫다고 했더니 그만두라고 했다. 그래도 그의 아버지는 일 년에 딱 한 번, 부활절에는 교회에 갔노라고 그는 술회한 바 있다.

호기심 많은 자크 메는 열 살 때, 부모님 서재에서 우연히 일련의 서적을 접하게 되었다. 그 당시 프랑스의 유명한 동양학자이자 최초의 티베트 서양 여성 라마이며, 티베트의 수도 라싸에 최초로 입성한 유럽 여성인 알렉산드라 다비드 넬(1868~1969)이 쓴 책이었다. 위대한 모험가이기도 했던 그녀는 《파리 여자의 라사 여행》 《친절한 도적들의 나라에서》 《여행 일기》 등 많은 서적을 집필했다. 어린 자크 메는 이 책에서 ‘반야바라밀(prajñāpāramitā)’이라는 단어를 발견했는데, 의미를 알 수 없고 읽기도 어려운 이 단어가 신기하고 충격적이었으며 특히 마술이나 귀신에 관한 내용이 그를 매료시켰다. 그가 책을 통해서나마 처음으로 아시아와 만나게 된 인연이었다.

그는 수재들이 모이는 고등학교에서 라틴어, 고전 그리스어, 독일어, 철학, 심리학 등 전통적인 인문학 교육을 받고 수석으로 졸업했다. 1945년에 로잔대학 문학부에 입학하고 전공과목의 인문학인 고전 그리스어, 라틴어, 국어(불어), 역사를 공부하고 1949년에 다른 나라의 석사학위에 해당하는 고전 인문학 학위를 받았다. 스위스의 대학 제도는 대학교에서 석사과정 없이 학위를 취득하면(보통 6년 정도 걸림) 곧 박사과정에 입학할 수 있었다.

로잔대학에서 고전 인문학을 수학하던 자크 메는, 본인의 말에 따르면 “기적적으로” 산스끄리뜨어를 강의하는 동양학자이자 작곡가인 스위스계 폴란드인, 콩스탕탱 레가메(1907~1982)를 스승으로 만나게 되었다. 그에게서 처음으로 산스끄리뜨어와 티베트어, 그리고 기초 불교 한문을 배웠다(1947~1948). 당시 로잔대학에는 별도로 동양학의 전통이 없었으므로 레가메 교수는 인도학 전공이었지만 산스끄리뜨어와 슬라브어 계통의 러시아어를 합친 과에서 여러 언어를 가르치고 있었다.

1949~1968: 로잔, 파리, 런던, 교토에서 인도학과 불교학 연구

인도-유럽계 언어인 산스끄리뜨어는 라틴어와 고전 그리스어를 전공한 자크 메에게 금상첨화와도 같은 언어였다. 1949년 자크 메는 산스끄리뜨어와 프랑스어, 인도학을 더 깊이 배우기 위해 프랑스 파리의 소르본(파리문과대학의 별칭) 인도문화학과로 유학을 갔다. 자크 메의 말에 따르면 그 당시 파리에는 네 사람의 태양이 빛나고 있었는데 야쉬바고샤, 아리야데바, 나가르주나, 쿠마라지바가 아니라(현장의 여행기를 인용한 자크 메 식 유머) 루이 르로(1896~1966), 장 필리오자(1906~1982), 폴 드미에빌(1894~1979), 폴 무스(1902~1969)였다고 한다. 이들 네 명은 당시 동양학계에서 세계적인 명성을 떨치고 있었으며 그 외에도 다수의 박식한 인도학자들이 파리에서 활동하고 있었다. 줄 블로크(1880~1953), 폴 마송 우르셀(1882~1956), 에티엔 라모트(1903~1983), 올리비에 라콤브(1904~2001), 원시불교로 유명한 앙드레 바로(1921~1993) 등으로 자크 메는 이들에게서 인도문화의 전반을 빠짐없이 섭렵했다.

그 당시 인도철학에 대한 서적들 중, 자크 메에게 전반적인 지식을 심어준 저서는 라 발레 푸생과 스위스의 인도학자 르네 구르세(1885~1952)가 공저한 《인도철학》과 마송 우르셀의 《인도철학 역사의 개요》였다. 당시 자크 메가 나가르주나와 인연을 맺게 된 것은 마송 우르셀이 그의 저서에서 중관학의 나가르주나에 대해 표현한 구절 때문이었다. 즉, “나가르주나의 정신은 [서양철학에서] 어디에서도 찾아볼 수 없다. [서양철학에서] 자유 개념이란 단지 표면적일 뿐이다.”라는 문장이 마음에 꽂혀 나가르주나를 연구하기로 결심하고, 인도학 분야에서 불교를 선택했다고 한다.

자크 메는 1951년 소르본에서 인도학 학위를 취득했지만 1956년까지 인도학과 불교학 연구를 계속했다. 그 당시 파리는 2차 대전이 끝나고 철학, 문학, 미술, 음악 등 문화 전반이 꽃피던 시기였다. 특히 카뮈, 사르트르의 실존주의가 유행했으며 그들 작품의 연극 공연이 성행했다. 자크 메는 유학 당시 파리의 이러한 온갖 문화를 배우고 향유했다.

로잔으로 귀향한 자크 메는 스승 레가메 교수에게 나가르주나의 중관학을 박사학위 논문으로 연구하겠다고 제의했다. 그 당시 자크 메는 산스끄리뜨어, 프랑스어, 인도학에는 정통했지만, 동북아시아 문화권의 티베트어나 한문, 일어는 아직 미지의 상태였다. 그의 스승은 중관학은 무척 어려운 학문인데, 그것을 연구하려면 산스끄리뜨어, 프랑스어 외에 티베트어나 한문은 필수적이고, 필수는 아니지만 일어도 유용하다면서 아직 번역되지 않은 짠드라끼르띠의 《정명구론》의 12장을 번역할 것을 권유했다. 그리고 자신의 전공 텍스트인 《대승장엄보왕경(大乘莊嚴寶王經)》(全漢譯本과 일부 산스끄리뜨어본 현존)과 《대승불교의 전통》(티베트어본만 현존)을 가지고 티베트어와 한문을 개인 교습했다.

1954년 자크 메는 논문의 주(註)에 대한 자료를 위해 6개월 동안 영국 런던에 체류했다. 같은 해 8월에는 케임브리지에서 3년마다 열리는 세계 동양학자 대회에 참가하여 많은 석학을 만났다. 그는 런던 SOAS(동양 및 아프리카 연구학부) 도서관에서 공부하면서 《반야경》의 권위자였던 특이한 성격의 소유자인 에드워드 콘즈를 만나 친교를 맺게 되었다. 같은 계통의 학문 연구자인 두 사람은 서로 뜻이 맞아 자크 메는 콘즈를 스승으로 삼았다. 자크 메는 그의 학문 경력에서 레가메, 드미에빌, 콘즈의 세 사람의 스승이 있었고, 인생의 스승으로는 프랑스 문학의 시인 스테판 말라르메와 폴 발레리가 있었다고 술회한 바 있다.

1955년부터는 소르본의 장학생으로 파리 국립도서관과 기메박물관의 도서관에서 공부했으며 드미에빌에게서 한문 경전인 아상가의 《대승아비달마집론》을 배우고 일본어도 배우기 시작했다. 1956년에 로잔에 돌아온 그는 로잔대학에 박사논문을 제출하고 로잔대학 도서관원으로 잠시 일했다. 1958년 2월에는 중관학에 대해 〈공(空)에 대한 불교철학〉이라는 제목의 논문을 스위스철학협회에서 발표하고 〈칸트와 중관학〉이라는 논고를 학술지에 발표했다. 또한 그 당시 영어로 출판된 인도학자 무르띠의 저서 《불교의 중심철학》에 대한 서평을 쓰기도 했다. 거의 같은 시기에 출판된 중관학에 관한 두 걸작 저술(Murti, 1955 / May, 1959)은 서양에 중관학 연구에 대한 열기를 다시 고조시켜 젊은 신진학자들을 배출하는 데 기여했다.

일본, 특히 교토는 서양의 동양학자들에게는 로망이다. 많은 동양학자가 정부 간의 문화교류를 통해 일본에 건너갔다. 자크 메 또한 일본에 갈 준비를 하면서 이번에는 일본어 회화를 배우러 다시 런던으로 갔다(1959~1960). 1960년 2월에는 로잔대학에서 논문 평가회가 열렸고 그의 논문은 시대의 대작이라는 폴 드미에빌의 서문과 함께 이미 1959년에 파리에서 출판되었다. 라모트는 그의 논문을 20세기 중관학 연구의 가장 귀중한 결실이라고 칭찬했다. 드미에빌은 서문에서 “이 두꺼운 책에서 내가 충격을 받은 것은 그의 뛰어난 박식함과, 정확하고 명쾌하며 우아한 언어로 짠드라끼르띠의 산스끄리뜨어를 번역해 낸 능력이다”라고 찬사를 보냈다. 스위스의 같은 지방 출신이지만 경력을 위해 프랑스로 귀화한 드미에빌은 젊고 유능한 자크 메를 프랑스와 일본 합작의 불교사전 《법보의림(法寶義林)》 편집인으로 발탁했다. 이 사전은 1929년 프랑스의 실벵 레비와 일본의 다카쿠스 준지로가 담당하여 프랑스와 일본 정부 차원의 합작으로 간행되었으며 당시에는 폴 드미에빌이 회장과 편집장을 겸임하고 있었다. 《법보의림》은 제목은 일본어 한자, 내용은 불어로 기술되었는데 불어권 불교학자에게 더 유용한 사전이다.

자크 메는 마침내 1961년 6월 프랑스극동연구학교(EFEO)의 회원으로서 《법보의림》의 편집을 돕는 조건으로 일본으로 출발했다. 두 달간의 항해를 거쳐 일본 교토에 도착한 후 7년간을 일본에 체류했다(1961~1968). 그는 《법보의림》 편집 외에, 《망월불교대사전(望月佛敎大辭典)》을 읽을 수 있을 때까지 일본어와 한문을 연마했다. 교토대학 불교학부에서는 교수들과 친분을 맺으며 그들의 요청에 따라 학생들에게 티베트어본 불서를 영어로 가르쳤다. 짠드라끼르띠의 《입중론(入中論)》 아리야데바의 《사백론(四百論)》 산타라크시타의 《장엄중론해석론(莊嚴中論釋論)》 등이었다. 그는 티베트어본을 학생들과 함께 읽으면서 산스끄리뜨어로 재환원하는 작업을 하여 학생들에게 실력 있고 존경받는 스승이 되었고, 세상을 떠날 때까지 그때의 제자들과 친분을 유지하였다. 한편으로 자크 메는 일본 선(禪)에도 관심을 갖고 임제종(臨濟宗) 선사로부터 그의 이름에 걸맞은 적명(寂明, 자쿠메이)이라는 법명과 화두 ‘척수음성(隻手音聲, 한 손바닥으로 내는 박수 소리)’을 받고 선 수행을 했다. 그는 후에 한국의 송담 선사로부터 본공(本空)이라는 법명과 화두로 ‘이 뭣꼬(是甚麽)’ 를 받았다.

1966년 일본에 방문한 드미에빌이 《법보의림》의 편집장을 사임하자, 자크 메는 탁월한 실력을 인정받아 편집장으로 승진했다. 《법보의림》의 기사 중 자크 메의 ‘중도(中道)’는 이 사전의 가치를 드높였다. 자크 메의 명성이 일본을 비롯하여 세계에 알려지자, 스위스 정부 문화기관 (Fonds National Suisse; FNS)은 그에게 베르너네프 문화상을 수여하고 스위스에 동양학연구원을 창설하여 교수로 일할 것을 제안했다. 이를 승낙한 자크 메는 1968년, 아시아의 향수를 간직한 채 스위스로 귀국했다. 《법보의림》의 편집장은 라모트의 제자인 위베르 뒤르트가 계승했다.

1968~1992: 로잔대학교 동양학과 교수로 재임

일본에서 스위스로 귀국하던 1968년, 자크 메는 그에게 아시아의 꿈을 불러일으킨 남프랑스에 정착한 여성 동양학자이자 최초의 여성 티베트 라마인 알렉산드라 다비드 넬을 극적으로 만났다. 그녀가 죽기 1년 전(그때 나이 100세)이었다.

스위스로 온 자크 메는 국제도시인 제네바에 ‘동양연구원’이 창설되기를 바랐다. 하지만 결과는 로잔문과대학에 동양언어문화학과가 생기고 그는 교수로 임용되는 정도로 끝났다. 동양언어문화학과는 두 명의 교수가 담당하여 한 사람은 인도-티베트 불교학, 또 한 사람은 인도 전통 브라만교를 강의했다.

자크 메 교수의 불교학 강의는 언어 학습과 교리를 분류하여 편성되었다. 언어적인 면에서 학생들은 산스끄리뜨어, 프랑스어, 티베트어, 불교 한문을 배우고 경전을 읽고 번역했다. 교리적으로는 붓다의 생애부터 《아비달마구사론》과 인도 대승불교 교리까지 배웠다. 인도 정통 브라만교는 네덜란드 수학자 출신인 요하네스 브론코스트 교수가 담당했다. 자크 메는 일본 대학(교토, 히로시마)과 브론코스트 교수는 인도 대학(푸네)과 장학생 교류를 하면서 동양언어문화학과는 계속 발전했다.

자크 메는 1971년에 스위스의 동양학 학술지 《아시아 연구》에 유식학에 대한 논문 〈불교유식철학〉을 발표하고 그의 두 번째 대작인 아리야데바의 《사백론(四百論)》, 짠드라끼르띠 《사백론석론(四百論釋論)》의 〈파상품(破常品)〉을 〈아리야데바와 짠드라끼르찌의 영구불변에 대하여〉라는 제목으로 다섯 번에 걸쳐 발표했다(1980~1984).

뒤이어 유럽에서 유식학에 관한 저서가 출간되었는데, 독일 함부르크대학 인도학 담당 슈미트하우젠(2005년 은퇴) 교수의 《아뢰야식》이었다. 자크 메는 이 책에 대하여 깊은 인상을 받았다고 서평을 기고했다. 당시 유럽에는 중관학의 자크 메 교수와 유식학의 슈미트 하우젠 교수가 인도에 불교가 융성한 당시의 짠드라끼르띠와 다르마빨라에 버금가는 역할을 하는 권위자였다. 프랑스에는 서양철학과 중관학을 비교 연구한 뷰고(1916~2002) 교수가 자크 메와 친분을 맺고 있었다. 뷰고 교수는 법경 스님과 호진 스님의 스승이기도 하다.

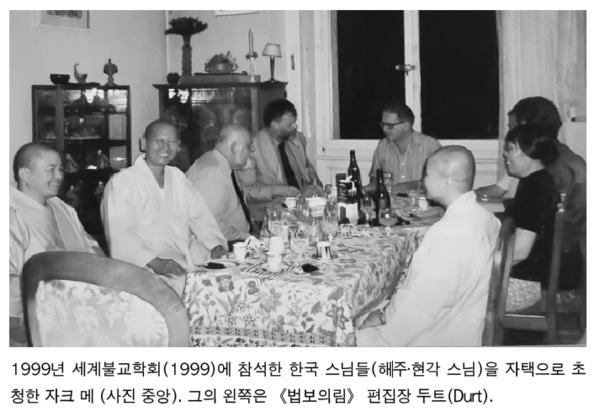

자크 메 교수는 인도학, 불교학을 전공하려는 학생에게는 어떻게 해서든 스위스 정부 장학금(FNS)을 마련해 주는 것으로도 유명했다. 1970년대부터 자크 메 교수의 지도로 두 명의 학생이 석사학위를 취득하고 박사과정에 진입했으나 도중하차했다. 1980년대에는 캐나다 출신의 톰 틸레만과 스위스 이태리 출신의 크리스티나 셸러 슈와브가 중관학에 관한 박사논문을 거의 같은 시기에 성공적으로 완성했다. 틸레만은 1992년 자크 메 교수의 후계자가 되었고 셸러 슈와브는 파리대학에서 인도불교를 강의하게 되었다. 1999년에는 로잔에서 세계불교학회가 개최되어 한국의 해주 스님(비구니)을 포함한 세계의 많은 불교학자가 참석했다.

1982년 필자는 카뮈의 실존주의철학과 대승 불교철학의 비교연구를 주제로 파리 유학 중이었는데, 송광사 구산 스님의 외국인 제자인 프랑스 출신 혜행(慧行, Renau Neuvauer) 스님의 소개로 자크 메 교수를 만났다. 자크 메 교수에게서 깊은 인상을 받은 필자는 인도불교의 중관학에도 관심이 있었기에 로잔대학 박사과정으로 학교를 옮겼다.

필자는 《십지경(十地經)》의 초지(初地)와 이지(二地)를 주석한 나가르주나의 《십주비바사론(十住毘婆沙論)》을 논문의 주제로 설정했다. 《십지경》 또는 《화엄경》의 〈십지품〉은 보살도를 서술한 경전이다. 필자의 석사논문이 《화엄경》에 관한 것임을 알고 자크 메 교수는 나가르주나는 서양에서 꽤 나름대로 연구되었으니 《화엄경》의 보살도에 관한 중국 논서를 소개하는 것이 좋겠다고 제안했다. 필자는 《화엄경》의 개요와 함께 법장(法藏, 643~712)의 《탐현기(探玄記)》와 탄허 스님 덕분으로 알게 된 이통현(李通玄, 635~730) 장자의 《신화엄경론(新華嚴經論)》의 일부를 번역하기로 했다. 논문 제목은 〈화엄경의 보살도: 중국 논서의 자료를 중심으로〉였다.

이러한 기회로 자크 메는 불교 한문을 더욱 열심히 배우면서 필자의 논문을 지도했다. 그는 《화엄경》을 연구하면서 이통현의 사상에 매료되었고 필자의 논문이 끝나는 2010년까지 필자와 함께 연구를 계속했다.

1992~2018: 결혼생활과 마지막 여행

1992년 봄 학기는 교수로서 자크 메의 마지막 학기였다. 그는 붓다의 마지막 설법이라고 할 수 있는 《법화경(法華經)》을 강의했다. 6월에 봄 학기가 끝나면 불교 연구와 교육에 열성을 다한 그가 기다리던 은퇴 생활을 누릴 예정이었다. 과로한 까닭이었는지 4월 어느 날, 의사의 진료를 받던 중 심장마비가 와서 응급실로 실려 갔다. 다행히 목숨은 건졌지만 의사는 담배를 끊고 식이요법을 하라고 했다. 담배는 당장 끊을 수 있어서 문제가 되지 않았다. 하지만, 식사를 모두 식당에서 해결하는 그를 위해 필자를 포함한 제자들이 모여 식이요법이 가능한 식당을 찾아보았으나 해결책이 보이지 않았다.

당시 필자는 자크 메 교수 덕택으로 스위스 정부 장학금을 지원받아 고학생에서 금수저 학생으로 신세가 바뀌어 편안하게 논문을 작업하고 있었다. 마침 자크 메 교수의 처소에서 가까운 곳에 살고 있었던 필자는, 요리에는 소질이 없지만 스승을 위해 식이요법에 맞는 식사를 제공하겠다고 제의했다. 그래서 스승과 제자는 식사를 같이하게 되었고 스승은 건강을 회복했다. 이 같은 인연으로 스승과 제자는 결국 부부의 연을 맺게 되었다.

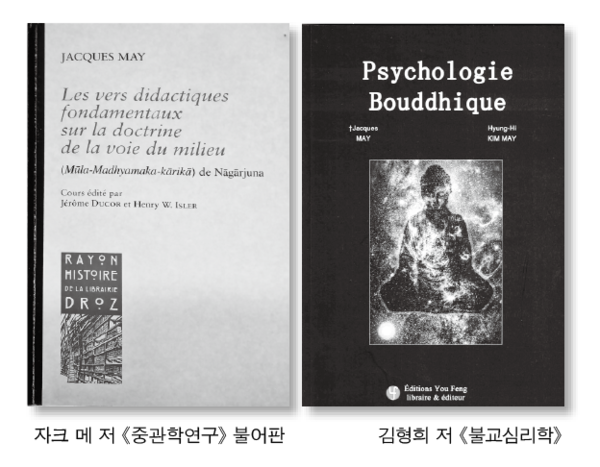

그동안 필자는 스승이 강의한 중관학을 번역하여(1985~1990) 《중관학 연구》(2000)라는 제목으로 출판하고, 계속해서 《반야경의 출세간법》(2006), 《반야경의 18공법》(2008을) 출간했다. 자크 메는 필자의 논문을 지도하면서 이통현 장자가 신비주의자인 동시에 중관학자라고 간주하여 더욱 한문 공부에 집중했고, 2010년 마침내 필자의 논문도 완성되었다. 필자가 미숙한 불어로 집필한 내용을 스승은 우아한 불어로 탈바꿈시켜 주었다. 돌아보면 그는 언어의 마술사였다.

자크 메는 2018년 3월 22일 아침, 그가 반평생을 보낸 레만호가 보이는 고풍의 아파트 자택에서 돌아오지 못할 여행을 떠났다. 필자는 스승이 떠난 후 그를 기념하고 서양 불자들을 위하여 2019년 3월 그의 도서관과 참선방이 갖추어진 적명선원(寂明禪院)을 설립했다. 장소는 그의 고향인 바우드 주 알프스의 해발 1,400미터 고지. 그리고 2021년 필자는 40년의 유럽 생활을 청산하고 귀국했다.

그 후, 제자들은 필자의 요청으로 그가 남긴 한글판 《중관학 연구》의 불어판을 출판하고, 도중하차한 제자의 삼론(三論)에 관한 논문, 길장(吉藏, 549-623)의 《삼론현의(三論玄義)》도 프랑스에서 출판했다. ■

김형희

한국외국어대학교 불어과 졸업. 동국대학교 대학원 불교학과 석사, 스위스 로잔 문과대학 동양언어문화학과 박사학위 취득. 옮긴 책으로 자크 메 지음 《중관학 연구: 나가르주나의 중론송에 대한 강의》가 있고, 역주서로《반야경의 십팔공법》이 있다. 저서로 《반야경의 출세간법》 《윤회의 세계와 해탈》 등이 있다.