엄격 고증으로 중국불교사를 재구성하다

1.

탕용통(湯用彤, 1893~1964)은 1893년 간쑤성(甘肅省) 퉁웨이(通渭)에서 태어났다. 본적인 후베이성(湖北省) 황메이현(黃梅縣)은 초기 선종의 도신과 홍인이 머물던 기주(蘄州) 쌍봉산(雙峯山)에서 멀지 않은 곳이다. 《애강남부(愛江南賦)》와 같은 역사서를 애독했던 부친의 영향을 받으며 어린 시절을 보냈다. 1898년 부친 탕위산(湯雨三)은 관직을 떠나 서당을 세웠고, 탕용통은 이곳에서 공부했다. 형 탕융빈(湯用彬)이 후에 국무원 국사편찬처(國史編纂處) 처장이 된 것도 이러한 가풍의 영향이었을 것이다.

1908년 베이징 공립 순천(順天) 학당에 입학하여 근대식 교육을 받기 시작했다. 그곳에서 후에 신유학의 대가가 된 량수밍(梁漱溟)을 만났고 그와 함께 불교 경전과 인도철학 서적을 탐독했다. 1911년 신해혁명이 일어났고 부친이 세상을 떠났다. 이듬해 칭화대학교의 전신인 칭화학교(靑華學校)에 입학하여 1916년에 고등과를 졸업했다. 같은 해 관비 유학생으로 선발되었으나 눈병 치료를 위해 유학을 연기하고 그 기간에 칭화학교에서 학생들을 가르쳤다.

1918년에 도미하여 미네소타주 햄린(Hamline)대학교에서 철학과 심리학을 공부했다. 이때 칭화학교 동기이자 후에 《학형(學衡)》에서 함께 활동한 우미(吳宓)가 이미 관비 장학생 신분으로 버지니아대학교에서 영문학을 공부하고 있었다. 1919년에는 하버드대 대학원에 철학 전공으로 입학하여 불교와 인도철학을 연구했다. 그는 천인커(陳寅恪)와 함께 찰스 랜먼(Charlse R. Lanman)에게 산스끄리뜨어와 빨리어를 배웠다. 그에게 인도철학은 불교를 이해하기 위한 큰 그림이었다. 후에 《인도철학사략(印度哲學史略)》을 저술하여 베다와 《우빠니샤드》에서 베단타에 이르는 인도철학의 흐름을 상세하게 서술할 수 있었던 것도 이때의 공부에서 출발했다.

이 시절 두 사람은 우미의 소개로 하버드대 불문과 교수였던 어빙 배빗(Irving Babbitt)을 만났다. 배빗은 찰스 랜먼과 프랑스 불교학자 실뱅 레비(Sylvain Lévi)에게 인도학을 배운 인문주의자였다. 그는 서양의 물질문명에 비판적이었으며 동양의 지적 전통을 동경했다. 탕용통은 이 만남을 통해 어빙 배빗의 신인문주의 영향을 받게 되었다. 그는 《한위양진남북조불교사(漢魏兩晉南北朝佛敎史)》의 발문에서 종교 연구에서 단지 과거의 자료 수집과 분석에만 의존하고 정서적 감응이 없다면 그 진실에 도달할 수 없다고 밝혔다. 그가 철학이자 종교로서 중국 불교사를 대하는 관점을 이해할 수 있는 대목이다.

2.

1922년 탕용통은 하버드대에서 석사학위를 받고 귀국했다. 먼저 귀국하여 난징(南京) 동난(東南)대학교에 자리를 잡고 있던 우미는 메이광디(梅光迪), 후셴슈(胡先驌) 등과 함께 《학형(學衡)》을 창간하여 신문화운동에 반기를 들었다. 탕용통은 우미와 메이광디의 추천으로 동난대학교 철학과 교수로 부임하고 《학형》의 주요 멤버가 되었다.

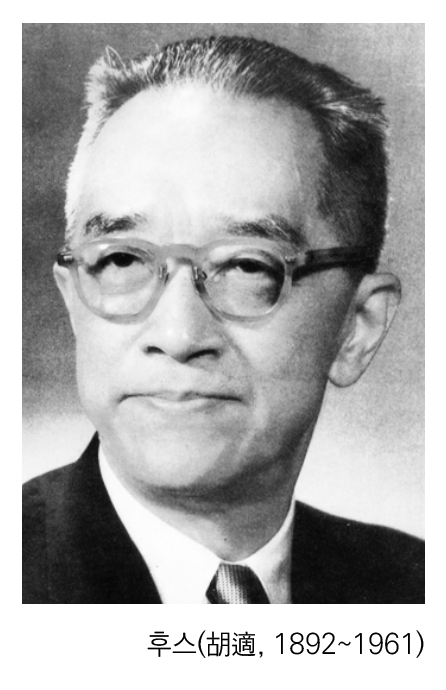

1920년대 중국에서는 학문 연구의 방향을 두고 치열한 논쟁이 있었다. 그 기원은 1919년 5 · 4운동과 그 전후에 일어난 신문화운동에 대한 상반된 평가다. 신문화운동은 문어체의 정밀하지 못한 문법이 중국인의 사유를 엄밀하지 못하게 하고 중국 문화 발전을 가로막았다고 비판하고, 서양 근대의 과학을 학문의 태도와 방법으로 추구했다. 이에 대한 반발로 베이징대 교수 장쥔마이(張君勱)는 과학이 인생의 문제를 해결할 수 없다는 주장을 〈칭화주간(淸華週刊)〉에 발표하면서 ‘과학(科學)과 현학(玄學) 논쟁’이 시작되었다. 이에 대해 자연과학자였던 딩원장(丁文江)은 “과학은 교육과 수양의 가장 좋은 도구”라고 주장하며 반박했고 과학의 편에 후스(胡適)와 첸두슈(陳獨秀) 등의 학자들이 가담했다. 후스는 ‘과학적 방법을 인생 문제에 적용하는 것이 오늘날 최대의 책임과 요구’라고 주장했고, 학문의 방법과 태도에서 ‘대담한 가설과 철저한 증명’이라는 과학주의의 선봉에 있었다.

사실 20세기 초 유럽에서도 정신과학과 자연과학의 대립이 있었고, 물리적 환원주의로 철학 고유의 영역을 잠식하던 실증주의 심리학과 자연과학의 만연을 유럽 학문의 위기라고 진단하며, 선험 철학으로 철학의 복권을 주장하는 현상학이 등장했다. 현학과 과학의 대립은 중국만의 문제가 아니라 근대의 문제라고 할 수 있었다.

탕용통은 과학과 현학의 논쟁이 치열하게 전개되는 1920년대에 미국에서 중국으로 돌아왔지만, 비슷한 시기 미국에서 실증주의와 과학적 방법론으로 무장하고 돌아온 후스와 전통을 대하는 근본적인 관점이 달랐다. 탕용동은 귀국 후 신문화운동에 비판적인 기조를 표방하는 《학형》의 일원으로 학술 활동을 시작했다.

그러나 탕용통이 추구했던 현원(玄遠)의 학문은 단순한 복고적 현학은 아니었다. 그는 《학형》에서 활동하며 중국의 사상과 역사를 연구하되 항상 엄격한 고증을 통한 사실의 확인을 중시하는 객관적인 관점을 유지하려고 했다. 이 때문에 과학의 진영에 있었던 후스도 그의 학문을 인정하고 격려했다. 탕용통이 추구한 학문 방법론은 청대 고증학의 엄밀함과 전통을 존중하는 신인문주의의 균형에 있었다.

탕용통이 처음 부임한 동난대학교가 있던 난징에는 근대 중국 불교학의 산실이었던 금릉각경처(金陵刻經處)가 있었다. 1866년 양원후이(楊文會)는 동인들과 함께 금릉각경처를 설립하고 불교 문헌의 수집 · 교감 · 판각 · 간행을 통해 불교 지식의 확산과 유통에 힘썼다. 1922년 어우양징우(歐陽竟無)는 금릉각경처에 지나내학원(支那內學院)을 설치하고 불교 연구기관이자 교육기관으로서 운영하기 시작했다. 탕용통은 1922년 지나내학원에서 빨리어 강사를 맡았고 ‘석가시대의 외도’와 ‘《금칠십론》 해설’ 과목을 강의했다. ‘석가시대의 외도’는 논문으로 작성하여 지나내학원에서 간행하는 《내학(內學)》에 발표했다.

탕용통의 불교사 연구는 엄밀한 고증을 통한 사실 확인에 기반하여 진행되었는데, 여기에는 금릉각경처에서 수집하고 엄밀하게 교감하여 간행한 불교 문헌들이 필수 불가결한 도구가 되었다. 그의 대표작인 《한위양진남북조불교사》에서 보여준 인물과 문헌에 대한 철저한 고증은 활판 대장경이었던 대정신수대장경의 오류를 보완할 수 있었던 금릉판(金陵版)이 있었기에 가능했다.

1890년대 금릉각경처는 양원후이(楊文會)가 런던 체류 시절 인연을 맺은 일본 승려 난조분유(南條文雄)를 통해 200종 이상의 불교 문헌을 입수하고 교감 · 판각 · 간행하여 근대 중국에서 새로운 불교 연구를 시작할 수 있는 이정표를 마련했다. 대륙에서 소실된 법상종, 삼론종, 밀교, 천태종, 화엄종 등 수당대(隋唐代)의 불교 문헌 중 일본에 남아 있던 것들을 수집하여 교감하고 간행함으로써 새로운 자료에 기반한 근대적 불교 연구가 시작될 수 있었다. 탕용통의 불교사 연구에서 일관하는 철저한 문헌 해석이 가능했던 것 역시 금릉각경처를 비롯한 근대 중국 불교학계의 절치부심이 있었기 때문이다.

탕용통 공부의 흔적이라고 할 수 있는 《독서찰기(讀書札記)》를 살펴보면, 길장(吉藏)의 《중관론소(中觀論疏)》나 《백론소(百論疏)》와 같이 남북조시대와 수당대 불교사의 정황을 전하는 문헌들의 경우 금릉판(金陵版)과 대정장(大正藏)을 대조하면서 읽었다는 사실을 확인할 수 있다. 《독서찰기》를 통해 그가 중국불교 문헌뿐 아니라 일본 찬술부 문헌에 기록된 내용을 발췌하여 상호 검증할 수 있는 도구로 활용했다는 사실도 확인할 수 있다.

3.

1928년 여름 탕용통은 후스(胡適)에게 선종에 관한 논의를 담은 서신을 보냈다. 후스는 답장에서 탕용통의 《중국불교사략(中國佛敎史略)》에서 서술하는 선종 관련 내용이 정확하다고 평가했다. 당시 후스는 의고주의에 입각한 과학적 방법론으로 중국 선종사에 보이는 남종 중심의 전통을 해체하고, 《육조단경》을 신회의 위작으로 보는 파격적인 주장을 내놓았다. 지금까지 후스의 선종사 연구는 뒤집을 수 없는 압도적인 무게감으로 초기 선종과 남종선 연구 분야에 영향력을 미치고 있다.

1930년 베이징대학 문학원장이었던 후스는 탕용통을 철학과로 불렀다. 그는 베이징대에서 중국불교, 인도철학, 서양철학 강의를 맡았다. 1930년대 이후 혜교(慧皎)의 《고승전》, 삼계교와 삼론종을 비롯한 수당대 불교사, 도생(道生)의 열반종, 도안(道安)의 반야학에 관한 논문들을 발표했고, 《노자화호경》에 관련된 도불교섭사 연구와 《조론》에 관한 연구를 내놓았다. 이 무렵부터 탕용통의 연구가 중국 불교사 분야에 집중되기 시작했다. 베이징대에 오기 전에 텐진(天津) 난카이(南開)대학교를 거쳐 종양(中央)대학교 철학과에 있었는데, 이 시기에 이미 ‘한위양진남북조불교사’ 과목을 강의하고 있었다. 후에 이 시기의 강의 경험이 중국 불교사를 서술할 수 있는 밑바탕이 되었다고 술회했다.

1937년 1월 이러한 연구성과들을 엮어 《한위양진남북조불교사》 제1책(冊)의 초고를 완성했다. 탕용통은 가장 먼저 후스에게 편지를 보내 초고를 읽고 검토해주기를 부탁했다. 후스는 종일토록 읽고 그의 “학문적 훈련이 매우 정교하고 활용한 도구도 훌륭하며 방법 역시 세밀하다”고 평가하고 해당 분야의 가장 권위 있는 업적이라고 극찬했다. 후스는 초고를 검토한 후 바로 상무인서관(商務印書館) 관장 오선생(五先生)에게 출판을 부탁하는 서신을 띄우는 한편, 탕용통에게 후스 자신의 학문적 견해를 적은 답신을 보냈다. 이 당시 후스는 탕용통과 천인커(陳寅恪)의 연구성과를 높이 평가했으며, 후에 천인커의 칭화대학교 제자 지셴린(季羨林)을 동방어문학부의 초대 교수로 임명하여 학부를 창립하는 데 도움을 주었다.

그러나 책이 완성되기 전에 중일전쟁이 발발했다. 1937년 탕용통은 전쟁을 피해 베이징을 떠나 남악(南岳)에 도착했다. 이곳에서 1938년 정월 초하루에 《한위양진남북조불교사》를 탈고하고 발(跋)을 붙였다. 전란 속에서 중국 불교사 연구의 대작이 극적으로 완성되었다. 이 책의 출간은 중국불교 연구자들에게 큰 반향을 불러일으켰을 뿐 아니라 일본 학계 역시 일대 충격을 받았다. 이에 자극을 받은 일본의 연구자들이 다양한 연구성과를 발표하기에 이르렀다. 츠카모토 젠류(塚本善隆)의 《총본선륭저작집(塚本善隆著作集)》 미치바타 료슈(道端良秀)의 《중국불교사전집》 마키타 타이료(牧田諦亮)의 《중국불교사연구》가 잇따라 출간되었다. 이후 오랜 세월 동안 중국 불교사에 접근하는 연구자들이 반드시 참고해야 하는 고전의 반열에 오르게 되었다. 카마타 시게오(鎌田茂雄)는 불광판 《탕용동전집》 서문에서 이렇게 평가했다.

《한위양진남북조불교사》는 역대 왕조별 통사가 아니라 한(漢) · 위(魏)에서 남북조에 이르는 구간의 통사다. 거시적인 서술과 연구 방법 및 관점 모두 기존의 형식과 다르게 매우 참신하고 과학적인 방법으로 서술되었으며, 목차만 보아도 그 사상의 맥락을 알 수 있을 정도로 간결하고 명쾌하다. 그 내용은 고증이 매우 상세하고 여러 자료를 널리 인용하여 증명하고 있으며, 추론은 확실하되 학자의 편견을 더하지 않았다. 교리나 교단에 치우치지 않았지만 오히려 양자의 정수를 적확하게 드러냈다. 사상의 전개를 중심에 두고 기존의 교리사적 구조를 해체하였고 엄연히 사회적 맥락과의 관계를 중시하는 정통 통사다. 또한 불교와 중국 고유 사상과의 관계에 대한 깊은 논의는 저자가 돋보이는 가장 뛰어난 장이다.

《한위양진남북조불교사》는 고증학을 방법론으로 활용했다. 그러나 그것이 전부는 아니다. 그는 이 책의 발문(跋文)에서 “불교를 연구하기 위해 인도와 중국의 언어를 배워야 하고 역사와 지리에 정통해야 하지만, 종교적 감성과 철학적 진리를 향한 열망이 없이 문자의 고증만 추구한다면 진실에 다가갈 수 없다”고 말했다. 사실의 고증을 추구했지만 항상 그 너머의 세계를 부정하지 않았다. 다만 자신은 불법을 깨닫지 못하고, 지식이 얕으며, 고증학 역시 시대의 문제를 해결할 힘이 없는 낡은 빗자루와 같다고 고백하면서, 훗날 태평한 시대가 와서 다시 연구를 이어갈 학자들을 위해 연구성과를 엮어서 남긴다고 적고 있다.

4.

중일전쟁으로 베이징을 떠난 대학들이 1938년 윈난성(雲南省) 쿤밍(昆明)에 자리 잡게 되었다. 베이징대, 칭화대, 난카이대가 공동으로 서남연합대학(西南聯合大學)을 설립하고 임시 개교한 것이다. 이 피란길에서 탕용통은 두 상자 분량의 대장경을 분실하는 바람에 자료 입수가 비교적 쉬웠던 위진현학(魏晉玄學)을 연구할 수밖에 없었다. 베이징에 두고 온 많은 자료 역시 참고할 수 없었기 때문에 학문 활동은 크게 제약받았다.

1945년 일본은 항복했고, 1946년 탕용통은 베이징으로 돌아왔다. 베이징을 떠난 지 9년 만이었다. 중국대사 신분으로 미국에 있던 후스가 돌아와 베이징대 총장에 취임했다. 이때 후스는 정치 활동에 비중을 두면서 학교 업무를 탕용통에게 맡겼다. 그러나 탕용통은 이미 철학과 주임과 문학원 원장을 겸직하고 있어서 학교 행정에 따른 피로가 적지 않았다. 1947년 여름에 미국으로 건너가 캘리포니아대 버클리캠퍼스에서 ‘한당사상사(漢唐思想史)’를 강의하고, Harvard Journal of Asiatic Studies(Vol.10, No.2)에 “Wangpi’s New Interpretation of the I Ching and Lun Yu”를 발표했다.

1948년 9월에 탕용통은 베이징으로 돌아왔다. 그러나 중국은 여전히 국공내전의 혼란기였다. 이 시기의 학자들은 혁명과 전쟁의 질곡 속에서 학문에 전념하기 어려웠다. 지셴린(季羨林)의 회고에 의하면, 후스가 베이징대 개교기념일 축사를 낭독할 때 들려오던 인민해방군의 포성을 교수와 학생들은 개교기념일의 축포라고 농담하며 현실을 낙관했다. 그러나 1948년 해방군이 베이징을 포위하자 후스는 비행기를 타고 난징으로 떠났다. 얼마 후 베이징에 다른 비행기가 도착했다. 후스가 지목한 탑승자들을 난징으로 데려오기 위해 급파된 항공편이었다. 후스는 탕용통에게 남하하라는 전보를 보냈지만 탕용통은 거절했다. 1949년 1월 인민해방군이 베이징을 장악하자 탕용통은 베이징대학교 교무위원회 주석으로 선출되었다. 총장에 해당하는 직함이었다. 이후 정치 활동에 동원되면서 강의와 학술 활동에 전념하기 어려웠다. 베이징을 장악하기 직전 공산당 수뇌부는 후스에게 잔류할 것을 요청했다. 후스는 철저하게 사실에 따라 전통을 분석하고 해체하는 과학의 신봉자였다. 1920년대 과학과 현학 논쟁에서 후스는 과학의 편에 섰다. 과학을 신봉하는 지식인들 중 일부는 유물론으로 급진했지만, 후스는 정치적으로 자유주의자였다. 1954년부터 대륙에서 후스의 유산은 비판과 청산의 대상이 되었다. 이러한 분위기 속에서 탕용통은 1954년 〈인민일보〉가 주관한 후스 비판 회의에 동원되었다. 그러나 그날 귀가한 후 뇌일혈로 쓰러졌다. 이후 10년 동안 외부 활동을 삼가고 제자 런지위(任繼愈)의 도움에 의지하게 되었다.

탕용통은 쓰러진 후에 일체 외부 활동을 접었다. 병세가 호전되자 1957년 《위진현학논고》를 중화서국에서 간행했고, 이후 불교와 인도철학에 관한 논문을 다시 발표하기 시작했다. 그러나 몇 년 후에는 다시 심장병이 발병했다. 그의 편지를 모은 《서신존고(書信存稿)》에는 흥미로운 점이 발견된다. 그는 뇌일혈 이후 1964년에 타계하기 전까지 정치 활동에 대한 요청에는 병을 이유로 사양한 반면, 학술 활동은 멈추지 않고 지속했던 흔적이 발견된 것이다. 베이징대학 도서관, 중화서국, 철학연구 편집부에 보낸 편지에는 자신의 원고를 교정하고, 연구에 필요한 책을 구하기도 하고, 학술적 자문에 응하기도 하면서 연구를 놓지 않은 정황이 적혀 있다. 별세하기 불과 몇 달 전, 금릉각경처에 보낸 서신에는 고려 수기(守其)의 《고려국신조대장경교정별록(高麗國新雕大藏經校正別錄)》의 구매 가능 여부와 가격을 문의하고 있어 눈길을 끈다.

전쟁과 혁명의 소용돌이 속에서 《한위양진남북조불교사》의 후속 연구는 미완으로 남았다. 수당 불교사에 관한 연구가 있었지만 마무리 짓지 못하고 사후에 아들 탕이지에(湯一介)가 정리하여 출판했고, 혜교(慧皎)의 《고승전》에 대한 교감 역시 1990년대에 다른 아들 탕이쉬엔(湯一玄)의 정리를 거쳐 출판되었다. 탕용통의 전집은 먼저 2000년 9월 중국 하북인민출판사(河北人民出版社)에서 7권본으로 간행되었고, 2001년 대만 불광문화사업유한공사(佛光文化事業有限公司)에서 12권본으로 다시 간행되었다. 그의 제자 런지위는 스승을 이어 《중국불교사》 《중국도교사》 《중국철학발전사》 등의 연구성과를 내놓았다.

5.

탕용통은 한대에서 남북조에 이르는 불교사에 대해 사상을 중심으로 다루면서 중국 고유 사상과의 접점에 주목했다. 근대 중국 불교학자들이 중국불교에서 고유 사상의 요소들을 비판하면서 불교의 원형을 다시 추구하려 했던 경향을 보이는 것과 다르게, 탕용통은 오히려 불교와 고유 사상의 착종을 사상사의 과정에서 일어난 엄연한 사실로 수용했다. 같은 시대에 량수밍(梁漱溟)이나 슝스리(熊十力)와 같은 이들이 유식불교를 근대적 방법론과 문헌을 동원하여 철학으로 재구성하고, 동아시아적으로 변형된 중국의 불교 전통 자체를 비판한 것과 대조된다.

그는 어떤 의미에서는 고전적 지식인의 마지막 세대에 속한다. 넓게는 서양철학과 동양철학, 인도철학과 중국불교, 반야사상과 위진현학과 같이 이질적인 사상체계들을 병행하여 연구했다. 현대의 관점에서 보면 지나치게 광대한 시공간의 사상을 연구 대상으로 삼은 셈이다. 근대 중국이 맞닥뜨린 시대적 난제의 해결책을 모색하기 위해 전방위적인 영역으로 철학의 관심이 확장되었다. 그러나 그가 살았던 시대는 학자가 태평하게 연구실에 앉아 거대 담론을 구축하도록 태평하게 내버려두지 않는 전쟁과 혁명이 혼란기였다. 중일전쟁의 피란길에서 완성된 《한위양진남북조불교사》의 발문에는 그러한 시대에 쫓기던 학자의 마음이 읽힌다.

탕용통은 중국의 전통적 학문 방법론에 서양의 인도학과 철학적 방법론을 융합하였으며, 일본에서 진행된 불교학 연구를 비판적으로 참조했다. 문헌에 접근하기 위해 철저한 교감이 필수적이었고 인물과 문헌을 고증하기 위해 방대한 내외 전적에 관한 지식이 필요했다. 이러한 작업을 온전히 혼자서만 할 수 있는 것은 아니었다. 일정한 수준의 교감을 거친 문헌과 대조할 수 있는 다른 판본의 존재가 있어야 한다. 그러려면 사회적으로 불교학 전반의 토대가 마련되어 있어야 한다. 근대 중국은 서세동점의 시대상 속에서 서양철학에 맞설 수 있는 대안을 불교에서 찾으려는 사회적 분위기가 형성되어 있었다. 이런 시대적 요구 속에서 금릉각경처나 지나내학원이 등장하여 수백 년간 잊고 있던 문헌들을 해외에서 입수하여 교감하여 간행하는 동시에 서양 문헌학과 인도학의 방법론을 통해 연구하면서, 전통을 새롭게 재구성할 수 있는 토대가 마련될 수 있었다. 탕용통이 남긴 중국 불교사 연구는 여전히 중국을 포함한 동아시아뿐 아니라 전 세계의 많은 연구자들이 참고해야 하는 하나의 출발점이다. ■

마해륜 6paramita@hanmail.net

고려대학교 철학과에서 불교철학을 전공하고 박사학위를 받았다. 〈절관론의 사상과 선종사적 영향〉 〈선사상에서 해오(解悟)의 함의〉 〈작용즉성 비판으로서의 무심〉 등의 논문을 발표했다. 현재 동아시아 선사상을 연구하며 고려대와 한양대에서 강의하고 있다.