이찬훈 인제대 교수

* 이 연구는 2003년도에 인제대학교 인문사회과학연구소의 연구비 지원을 받았음.

먼로의 지적처럼![]() 1)토머스 먼로, <동양미학>(서울: 열화당, 2002), p. 90 참조.근대 이후 서양예술의 뚜렷한 특징은 예술가 자신의 개성, 즉 그의 욕망, 감정, 정서 등을 표현하는 것에 대한 특별한 관심이다.

1)토머스 먼로, <동양미학>(서울: 열화당, 2002), p. 90 참조.근대 이후 서양예술의 뚜렷한 특징은 예술가 자신의 개성, 즉 그의 욕망, 감정, 정서 등을 표현하는 것에 대한 특별한 관심이다.

그리고 서양의 근대미학은 예술가 자신의 감정 표현 위주의 이러한 예술 경향을 승인하면서 미학을 "감성적 인식에 관한 학문"이라고 정의한다. 이러한 근대 서구적 예술관과 미학관에서 보게 되면, 예술은 진리나 윤리적 가치의 인식과 그 실현의 추구 등과는 상관이 없는 그것만의 자율적인 영역이 된다.

여기서 예술은 다른 것을 위해 봉사하는 것이 아니라 예술 그 자체를 위해 존재하는 독립적인 영역이다. 또한 미학도 다른 학문 분야나 종교 등은 물론이고 존재론, 인식론과 같은 철학의 다른 영역과도 엄격히 구분되는 독자적인 영역이 된다.

이러한 관점에서는 불교와 같은 종교는 예술과는 거리가 먼 것이 된다. 우주적 진리에 대한 깨달음의 내용이라는 것은 예술의 전형적인 소재가 될 수 없음은 물론 더 나아가 어떤 점에서는 가장 비예술적인 것이기 때문이다.![]() 2) 홍기삼은 [한국불교문학론]에서 문학과 관련해 이와 유사한 견해를 펼치고 있다. 박상률 엮음, <불교문학평론선>, (서울: 민족사, 1990), 196쪽 참조.

2) 홍기삼은 [한국불교문학론]에서 문학과 관련해 이와 유사한 견해를 펼치고 있다. 박상률 엮음, <불교문학평론선>, (서울: 민족사, 1990), 196쪽 참조.

예술은 종교와는 달리 인간의 감각과 감성과 관련된 근본적으로는 철저하게 세속적인 것이다. 따라서 '불교예술'이라든지 '불교미학'과 같은 것들은 일종의 형용모순을 범하는 것으로서 예술의 자율성을 심각하게 저해하는 것이므로 멀리해야 할 기피대상이 된다. 이렇게 되면 '불교미학'이라는 개념은 그 자체가 어불성설로서 진지한 연구와 토론의 대상이 될 수 없다.

정말 그럴 것인가? 결코 그렇지 않다. 그것은 서구 근대라는 지극히 한정된 범위 속에서만 통용되는 좁은 예술관과 미학관이 갖고 있는 편견을 전면적으로 일반화한 오류로부터 발생하는 오해이다. (서양의 고전적인 전통에서도 종종 나타나는 경향이지만) 동양의 전통은 이성과 감성, 진·선·미, 종교·윤리·학문·예술의 영역을 분리해서 생각하지 않았다. 동양의 전통은 이성적 인식과 감성적 인식이 통일적으로 도달하는 높은 경계, 진·선·미가 합치하는 이상적인 경계, 종교·윤리·학문·예술이 통합되는 폭넓은 경계를 추구하였다.

이것을 잘 보여주는 것이 바로 '의경(意境)'과 '경계(境界)' 같은 동양 고전미학의 중심 범주이다. '의경'은 여러 종류의 "예술 중 독창적으로 예술을 구상하는 예술 수법을 빌어 성취한 감정과 경치가 상호 융합되고, 허실이 통일되고, 우주생기나 인생의 진리를 능히 심각하게 표현한, 그리하여 심미주체의 몸과 마음이 감성적 구체를 초월하고, 사물과 자아를 관통하여 즉각 광활하기 그지없는 공간에 진입한 그러한 예술의 화경"![]() 3) 韓林德, <境生象外>, (北京: 三聯書店, 1995), 58쪽.을 가리킨다.

3) 韓林德, <境生象外>, (北京: 三聯書店, 1995), 58쪽.을 가리킨다.

'경계'는 '의경'과 비슷한 동양 전통미학의 중심 범주이다. '경계' 개념이 동양미학의 중심 범주로 성립하게 된 데에는 불교의 영향이 컸다. 불교에서 '경계'라는 말은 불학의 조예나 종교적 수양이 도달한 고차원의 정신세계를 가리킨다.![]() 4) 같은 책, 67쪽 참조.

4) 같은 책, 67쪽 참조.

그것이 확대되어 "학자나 예술가가 자아를 완성해 나가는 과정 중에 도달한 높은 정신적인 단계를 가리키게 되었는데, 그 고차원은 곧 순간적으로 돈오하여 천인합일의 무차별적 경계에 들어가는 것이며, 이 무차별적 정신 경계는 강렬한 심미적 의미를 갖는다."![]() 5) 같은 책, 69쪽.

5) 같은 책, 69쪽.

이처럼 높은 경계와 의경을 추구하는 동양 고전미학의 관점에서 미적 인식은 진리와 윤리적 가치의 인식도 포함하는 총체적인 것이다. 동양의 관점에서 본다면, 예술가는 우주적 진리에 대한 깨달음과 윤리적인 인격의 완성을 이루어야 비로소 그가 터득한 이러한 경계의 내용을 아름답게 표현해 낼 수 있다.

예술은 그러한 깨달음과 체득의 경계를 아름다운 상징으로 표현해내고 사람들을 그러한 높은 경지로 이끄는 기능과 역할을 하는 것이다. 그리고 감상자 자신도 이러한 경계에 이를 때 비로소 그러한 예술을 충분히 감상하고 향유할 수 있는 것이다. 예술에 대한 이러한 동양의 전통적인 관점은 한국의 미학사상에도 그대로 적용될 수 있다.![]() 6) 이에 대해서는 민주식, [한국고전미학사상의 전개], 권영필 외, <한국미학 시론>(서울: 국학자료원, 1994), 63쪽을 참조.

6) 이에 대해서는 민주식, [한국고전미학사상의 전개], 권영필 외, <한국미학 시론>(서울: 국학자료원, 1994), 63쪽을 참조.

동양의 전통적인 예술과 미 개념에 입각해서 본다면, 종교는 예술이나 미학의 영역과 동떨어진 것이 아니다. 오히려 종교는 예술과 미학의 필수적인 통합 부분이며 그 기초를 이루는 것이라고 해야만 한다. 불교는 한·중·일 삼국에서 사람들의 세계관과 인생관을 형성하는 데 막대한 영향을 주었다.

동양의 전통 예술과 미학은 이러한 불교의 폭넓고 강력한 영향력 아래서 형성되고 전개되어 왔다고 할 수 있으며, 불교적 정신과 경계를 중점적으로 표현해 온 불교예술과 불교미학도 동양예술과 미학의 중요한 영역이라 할 수 있다. 그렇기 때문에 불교의 근원적이고 핵심적인 사상인 불이사상에 입각해서 '불교미학'의 성격과 의미를 밝혀 보려는 이 글의 주제 설정은 정당성을 갖는다고 말할 수 있다.

불교예술은 불교적 깨달음의 경지와 자비라는 그 윤리적 실천의 이상을 다양한 예술적 형상으로 표현해 낸 것이다. 불교미학은 그러한 불교예술을 관통하는 심미의식과 미적 인식, 그리고 미적 범주와 개념들에 관한 체계적인 탐구와 지식을 의미한다. 그동안 우리 학계와 예술계에서는 여러 장르의 불교예술 특히 그 중에서도 불교미술이나 불교문학에 대한 적잖은 연구 성과들이 이루어졌다고 할 수 있다.

그러나 여러 장르의 불교예술 작품들을 분석하여 얻은 성과들을 체계적으로 정리하여 그것을 한 데 묶을 수 있는 불교미학을 정립하려는 시도는 매우 부족하였다고 할 수 있다. 이 글은 우선 부족하나마 대승불교를 관통하는 핵심사상인 불이사상의 관점에서 불교예술과 불교미학의 특징을 밝힘으로써 거대한 불교미학 구축의 한 실마리를 열어보고자 하는 하나의 시도이다.

우리나라 불교의 주류는 화엄과 선사상을 중심으로 하는 대승불교의 흐름이었다. 그리고 그러한 대승불교의 흐름을 관통하는 중요한 핵심사상은 불이사상이었다. 그렇기 때문에 본 논문은 이러한 불이사상과 그것이 불교미학 사상에서 갖는 의미, 그리고 불이사상에 기초한 불교예술과 불교미학이 갖고 있는 특징들과 그것의 구체적인 전개 형태들을 살펴보려 한다. 아울러서 이러한 불이사상과 불교미학에 대한 탐구를 통해 불교예술과 불교미학이 갖는 현재·미래적 의미와 역할 그리고 그 가능성도 탐색해보고자 한다.

불교에서는 이 세상 만물은 고정된 본성(자성)이 없기 때문에 모두 공하다고 한다. 이를 일면적으로 강조하면 이 세상 모든 것은 허망한 것이라 보는 경향이 나타날 수 있는데, 그런 입장에서는 이 세상의 미도 다른 모든 현상과 마찬가지로 자연히 허망하여 가치 없는 것으로 간주하게 된다.

그리고 이렇게 되면 개별적 사물의 아름다움에 집착하는 심미적 인식과 그 표현인 예술도 해탈을 위해서는 피해야 할 대상이 된다. 전반적으로 볼 때 소승불교에서는 이처럼 소극적인 예술관 또는 반미학적인 경향이 두드러졌다고 할 수 있다.

그러나 예술을 기피 대상으로 여기게 되면 우주적 진리에 대한 불교적 깨달음 또한 재인식시키거나 전달할 수 있는 유력한 통로를 잃어버리게 된다. 예술은 깨달은 불교의 진리를 담고 전달하는 수단으로서 매우 중요하다. 신비하고 초월적인 궁극적 깨달음의 세계는 통상적인 언어나 논리적인 학문적 용어로 표현해 내기 어렵다.

이것은 오히려 예술을 통해서 상징적인 표상으로 나타내는 것이 적당하다. 이 때문에 대승불교에서는 깨달음과 중생구제의 중요한 수단으로서 예술적 표현을 중시함으로써 풍부한 불교예술이 꽃필 수 있는 근거를 제공하였다. 그러므로 불교예술은 결국 불교의 근원적인 깨달음과 이에 기초한 중생 구제라는 지혜와 자비를 상징적 형상을 통해 적극적으로 표상하려는 것이라고 할 수 있다.

그렇다면 대승불교에서 불교예술을 통해 표현하려 한 궁극적인 깨달음의 내용은 무엇인가? 그것의 핵심은 무엇보다도 한 마디로 불이사상이라고 할 수 있다. 우리나라의 오랜 불교적 전통을 지배해온 화엄사상과 선불교를 비롯한 모든 대승불교를 관통하는 핵심적인 사상의 하나는 이 세상 모든 것이 둘이 아니라는 불이사상이다.![]() 7) 필자는 <둘이 아닌 세상>(서울: 이후, 2002)에서 불이사상이 비단 대승불교에만 국한된 것이 아니라 동서양 고금의 모든 위대한 종교와 철학 사상에 공통된 통찰과 인식임을 밝히고 그 구체적인 내용을 설명한 바 있다.

7) 필자는 <둘이 아닌 세상>(서울: 이후, 2002)에서 불이사상이 비단 대승불교에만 국한된 것이 아니라 동서양 고금의 모든 위대한 종교와 철학 사상에 공통된 통찰과 인식임을 밝히고 그 구체적인 내용을 설명한 바 있다.

불이사상은 하나와 여럿, 유와 무, 너와 나, 선과 악, 생과 사, 진과 속, 이와 사, 체와 용, 마음과 몸 등의 온갖 대립들을 넘어서는 중도적 관점을 제공해 준다. 그리고 이러한 불이적 관점을 통해서 도달한 만물의 조화와 원융의 세계야말로 불교예술이 표현하려고 한 궁극적인 내용이었다.

이 세상의 온갖 대립을 넘어 조화와 원융의 세계로 나아갈 수 있게 해 주는 불이사상은 크게 간추려 하나와 여럿, 유와 무가 둘이 아니라는 일다불이(一多不二)와 유무불이(有無不二)라는 것으로 묶을 수 있다.![]() 8) 아래에서 서술하는 불이사상은 필자의 <둘이 아닌 세상>에서 자세히 서술한 내용을 불교미학을 논하기 위해 필요한 부분만 인용한 것이다.

8) 아래에서 서술하는 불이사상은 필자의 <둘이 아닌 세상>에서 자세히 서술한 내용을 불교미학을 논하기 위해 필요한 부분만 인용한 것이다.

일다불이는 이 세상 모든 것의 관계는 그것들을 하나라고 할 수도 없고 둘이라고 할 수도 없으므로 불이라는 의미이다. 이 세상 모든 것의 관계는 이것이 있으므로 저것이 있고, 저것이 있으므로 이것이 있는 상호의존적 관계라고 할 수 있다. 그 때문에 불교에서는 이 세계를 연기의 세계라고 부른다. 그런데 어떤 것들이 서로 간의 관계 속에서만 존재한다면 그것들은 서로 다르지 않으면서도 동시에 또한 같지도 않아야 한다. 만약 그것들이 전혀 다른 것들이라면 서로 관계를 맺으면서 존재할 수 없다.

그게 어떤 것이든 서로 관계를 맺으려면, 관계를 맺을 수 있는 접점, 즉 같은 점이 있어야만 한다. 따라서 그것들은 서로 전혀 다른 둘이 아니다. 만약 둘이라고 하면 그것들이 서로 다르지 않음을 표현할 수가 없다. 그러나 그렇다고 해서 그것들이 서로 완전히 같은 것이라면 애당초 이것과 저것의 구분도 없고 아무런 관계도 있을 수 없다. 따라서 그것들은 완전히 똑같은 하나도 아니다. 만약 하나라고 하면 그것들이 같지 않음을 표현할 수 없다. 그렇기 때문에 그것들의 관계는 불이라고 밖에는 표현할 수가 없다.

이처럼 불이관계에 있는 세상 만물은, 그 각각이 다른 무엇으로도 대체할 수 없는 독특한 존재(天上天下 唯我獨尊)이면서도, 서로 영향을 주고, 서로서로 포섭하고 포섭되며, 서로를 반영하는(同時互入, 同時互攝, 同時頓起) 총체성의 세계, 중중무진(重重無盡)의 장엄한 화엄세계를 이룬다.

이러한 일다불이의 관점을 예술영역에 수용하면 서로 유기적으로 연결되어 있는 이 우주 속의 모든 존재는 하나하나가 이 우주를 존재하게 만들고 있으므로 절대적 가치와 아름다움을 가지고 있음을 인식하게 된다. 이 일다불이의 장엄한 화엄세계 속에서 모든 존재는 이 세계를 장엄하고 있는 꽃처럼 아름답기 이를 데 없다. 일다불이적 관점에서는 이 세상 모든 것이 나와 동체라는 자각에서 모든 것을 사랑하고 아름답게 여기는 미적 태도를 취하게 된다.

이런 입장에서 불교예술은 이 세계와 자연 속의 모든 것을 있는 그대로 감싸 안아 포용하는 자연주의적 성향을 나타낸다. 또한 이런 관점에 선 예술가는 주객미분의 경지에서 대상과 하나 되는 주객일여의 경지를 나타내게 된다.

한편 우주 속의 사물 하나하나는 그 속에 온 우주를 담고 있으므로 절대적 가치와 아름다움을 갖는다고도 할 수 있다. 우주 만물은 그 각각이 온 우주의 진리, 온 우주의 진여불성을 현시하는 것이다. 그러므로 불교예술은 눈앞의 개별사물을 직관하고 그 속에 담겨 있는 진여불성을 파악하고 표현해 내려 한다. 단순히 개별사물의 독특한 아름다움을 표현하는 것이 아니라 그것을 통해 드러나고 있는 우주적 진리와 우주적 생명을 포착하고 현시하려는 것이다.

또한 일다불이적 관점에서는 개별적 사물의 존재에 사로잡혀 그것에 집착하지 않고, 서로 다르며 때로는 서로 대립하고 배척하기까지도 하는 듯이 보이는 것들이 서로 어울려서 이루어내는 조화와 원융의 미를 중시한다. 이런 점에서 불교예술은 전체 예술 형상을 분리하지 않고 유기적인 전체로 통합하여 파악하고 표현하는 심미적 입장을 견지한다.

무릇 존재하는 것은 저 홀로 존재하는 것이 아니라 다른 것들과의 상호의존 관계 속에서만 존재한다. 그러므로 이 세상에 존재하는 모든 것들은 독립된 실체가 아니며, 그만의 고정적인 독립적 성질(自性)을 갖고 있지 않다. 그렇기 때문에 또한 모든 존재는 결국 공(空)하다. 그런데 여기서 공이라고 함은 유무불이(有無不二)인 상태를 의미한다. 유무불이는 있음과 없음이 둘이 아님을 말한다.

세상 만물은 고정된 자성이 없고 여러 가지의 관계(인연)에 따라 일시적으로 성립된 것에 불과하기 때문에 사실은 그 자체로 존재하고 있는 것도 아니요, 그렇다고 전혀 존재하지 않는 것도 아니다. 동시에 또한 그것은 존재하고 있음과 동시에 존재하지 않는 것이기도 하다. 이렇게 보아 유와 무 양극단 어느 쪽에도 치우치지 않으면서 가운데에도 집착하지 않는 중도와 불이 사상은 모든 대승불교의 핵심 사상이다.

우리가 존재하는 것들에 사로잡혀 있음만을 보고 그것이 근원적으로는 무상하고 허망한 것(무)임을 보지 못한다면, 그것에 집착함으로써 수많은 갈등과 고통을 겪을 수밖에 없게 된다. 반면에 우리가 없음에 사로잡혀 모든 것을 그저 허망하고 공허한 것이라고만 간주한다면, 허무주의에 빠짐으로써 생의 모든 의미와 목표와 가치를 상실해 버릴 것이다. 그렇기 때문에 우리는 있음과 없음 어느 쪽에도 치우치지 않고 유무불이라는 확고한 중도의 입장을 취해야만 한다.

이처럼 유무불이라는 중도의 입장을 취하는 사람은 나와 내 것에 대한 집착도 버리고 생사도 초월하여 온갖 두려움으로부터 벗어난 대자유의 경지에 도달할 수 있다. 이런 사람은 자연스러운 자신의 본성에 따라 살면서도 어떤 것에도 걸리지 않는 무애의 생을 살아갈 수 있다. 그리고 이렇게 된 사람은 자연히 타자(중생)를 위하는 지극한 보살행을 행하게 된다.

이와 같은 유무불이 사상은 불교예술과 불교미학의 여러 가지 개념들을 낳는 바탕이 되었다. 우선 그것은 유무가 상생하고 허실이 서로를 포함한다는 예술의경론을 낳는 데 중요한 역할을 했다. 우주의 궁극적 모습이 유무불이적인 것, 즉 허와 실이 통일되어 있는 것이므로, 이러한 천지만물의 모습을 표현해 내는 예술적 형상들도 허와 실의 통일이어야만 한다.

즉 예술 창작과 심미 활동은 오직 허와 실의 통일이 있어야만 비로소 완전한 경계에 도달할 수 있다. 유무불이적 관점에 서 있는 불교미학은 개개의 대상이 갖는 형상에만 사로잡히지 않고 그것들을 낳는 무상의 미를 중시한다. 무상의 미는 여러 가지의 유상을 낳는 공백의 미, 여백의 미이다. 그것은 곧 진공묘유의 미요, 무로써 유를 담아내는 미라고 할 수 있다.

예술 창작에 있어 형상과 정신의 통일을 강조하면서도 특히 그 관건은 형상을 통해 그 정신을 획득하고 정신을 생생하게 전하는 것(傳神)이라고 보는 것도 유무불이적인 불교의 공 개념으로부터 많은 영향을 받았다. 이것은 구체적인 상을 넘어 상외로 초월함으로써 우주적 진리를 파악하고 표현할 수 초탈적 경계를 얻으려는 예술 경향과 상통한다.

무와 유의 통일이라는 관점은 심미 주체와 객체의 관계에도 적용된다. 현상적으로 심미 주체에 대해 생생하게 존재하고 있는 대상들에 직면하여 어떻게 그것에 사로잡히지 않고 그 공성을 파악하고 우주적 진리의 관조로 나아갈 수 있는가? 그것은 우선 주체가 空할 것을 필요로 한다.![]() 9) 祁志祥, <佛敎美學>, (上海: 上海人民出版社, 1997), 71쪽 참조.

9) 祁志祥, <佛敎美學>, (上海: 上海人民出版社, 1997), 71쪽 참조.

우주만물의 유무불이적인 참모습을 깨닫고 이를 아름답게 표현하기 위해서는 주체가 마음을 텅 비워 만물을 직관해야 한다. 이러한 생각은 심미 예술 활동에서의 허정설(虛靜說)로 나타난다. "심미 예술 활동 중에 주체 심태가 허정해야만 비로소 '텅 비어 모든 경계가 들어올 수 있고(虛而萬境入)', '비었기 때문에 모든 경계를 받아들일 수 있다(空故納萬境).' 또한 그래야만 비로소 개별 심미 심리와 도의 상호 합일을 가능케 하고 천지만물의 생기 활력을 진정으로 느껴 받아들이고 대천세계의 아름다움을 깨닫게 할 수 있으며, 외부세계의 진경 실물을 접수하고 용납하고 가공하여 아름다운 예술을 창조해 낼 수 있다."![]() 10) 韓林德, 앞의 책, 43쪽.

10) 韓林德, 앞의 책, 43쪽.

불교의 생사불이적 태도도 불교미학의 개념들에 많은 영향을 준다. 제행무상(諸行無常), 제법무아(諸法無我), 일체개고(一切皆苦)라는 깨달음은 인생도 무상하기 그지없는 것임을 말해준다. 이것은 무상한 인생에 대한 쓸쓸하고 처량하며 스산한 우수의 정조를 제공함과 동시에 인간을 애처롭게 여기고 동정하며 사랑하는 선하고 자비로운 경계를 제공한다.![]() 11) 祁志祥, 앞의 책, 4쪽 참조.

11) 祁志祥, 앞의 책, 4쪽 참조.

불교예술은 다양한 예술형상을 통해 이러한 정조와 경계를 표현하고 다른 한편으로는 이렇게 무상한 인생을 넘어선 해탈과 극락의 경계를 형상화하면서 중생을 이끌어 제도하려 한다.

그러나 이 세상 만물과 인간의 생사가 본래 불이적임을 진정으로 통찰하게 되면 생에 대한 집착으로부터 벗어나고 모든 두려움으로부터 벗어나 자유롭게 살다가 허허로이 갈 수 있는 무애의 경지에 도달한다. 이러한 경지에 이르면 생사가 유전하는 이 세속의 세계 자체가 그대로 진리의 해탈 세계요 극락정토임을 느끼게 된다. 그렇기 때문에 예로부터 불교예술은 이러한 생사를 초탈한 무애의 경지, 진속불이(眞俗不二)의 경지를 그려내려고 노력해 왔다.

이제 우리는 앞에서 우리가 서술한 불이사상에 기초한 불교미학의 특색들이 여러 불교예술 속에서 어떻게 나타나고 있는가를 분석해 보아야 한다. 그런데 여기에도 큰 제약이 있다. 그것은 우선 불교음악과 불교무용 같은 분야에 대한 자료와 연구의 부족이다. 오랜 전통을 가지고 있음에 틀림없는 불교음악과 불교무용은 매체의 특성상 비교적 최근의 것을 제외하고는 그 본모습을 찾아보기가 힘들어 연구에 심각한 어려움이 따른다. 또한 우리에게는 아직도 불교문화의 영향을 크게 받았던 동양의 여러 나라들의 불교예술에 대한 풍부한 자료와 체계적인 분석이 극히 부족한 상태이다.

이러한 여러 가지 문제로 인해 불이적 불교미학의 특색이 여러 불교예술 속에서 어떠한 모습으로 어떻게 표현되어 있는지를 분석하는 일에는 상당한 애로가 있을 수밖에 없다. 그래서 이 글에서는 우선 주로 불교문학과 불교미술 그중에서도 특히 우리나라의 불교문학과 불교미술 영역에서 불이적 불교미학의 특징을 비교적 잘 드러내 줄 수 있는 몇 가지 작품들을 뽑아 분석해 보는 것으로 연구를 한정하였다.

앞서 우리는 일다불이적 관점에 서게 되면 이 세계와 자연 속의 모든 것을 감싸 안아 포용하는 자연주의적 성향과 주객일여의 태도를 보이게 된다고 한 바 있다. 이러한 불교미학의 특색을 우리는 옛 선승들이나 문인들의 글 속에서 얼마든지 찾아볼 수 있다.

먼저 우리나라 선시의 선구자인 고려말의 선승 혜심의 시를 보자.

- 비 개인 봄 산은 화장을 한 듯 雨過春山如潑黛

안개 속 아침 해 금빛 같아라. 霞登曉日似燒金

성긴 발 걷고 앉아 맑음에 취하니 簾捲起 淸賞

예쁜 새 날아와 고운 노래 부르네. 怪羽飛來送好音

비 개인 봄날 아침. 촉촉한 안개 속으로 솟아오르는 아름다운 금빛 태양이 비춘다. 그 맑고 싱그러움에 취해 안과 밖을 가르는 발을 걷어 올리니, 선승은 아름다운 자연 속으로 빨려 들어가 하나가 되었다. 이 때 들리는 고운 새소리는 주객일여의 법열의 노래 소리이다.

일다불이적 관점에서 보면 자연 만물의 모습은 그대로가 진여불성이요 불법의 현시이다. 수많은 불교 시인들은 주변의 자연 속에서 부처의 모습을 보고 부처의 음성을 듣고 이를 노래했다. 소식(蘇軾)은 이것을 '증동림총장로(贈東林總長老)'라는 시문에서 이렇게 표현했다.

- 계곡의 물소리는 바로 깊고 넓은 부처님 설법이요 溪聲便是長廣舌

산 빛은 어찌 청정한 법신 아니리요 山色豈非淸淨身

지난 밤 빗소리는 팔만 사천 법문이었으니 夜來八萬四千偈

다른 날 어찌 인간들과 함께 이를 논할 손가! 他日如何擧似人

일다불이를 깨달은 자리에서 바라보면 자연 만물이 부처님 모습 아닌 것이 없고 부처님 말씀 아닌 것이 없다. 이럴진대 어찌 구태여 멀리 불법을 찾아 헤맬 것인가? 봄이 오면 움트는 새싹, 여름 오면 피어나는 꽃, 가을 서리로 단장하는 단풍잎, 겨울바람에 헐벗은 나무, 이 모두가 오묘하기 그지없는 법성의 현시가 아니던가? 그래서 조선의 선승 벽송지엄(碧松智嚴)은 '일진선자(一眞禪子)에게 주는 시'에서 이렇게 일렀다.

- 섬돌 앞에 내리는 비에 꽃은 웃고 花笑階前雨

난간 밖 부는 바람에 소나무는 우나니 松鳴欄外風

궁극의 묘음을 어찌 찾으리 何須窮妙音

이것이 곧 둥근 깨달음인 것을 這箇是圓通

이처럼 많은 선승과 불교 시인들은 일다불이, 주객일여의 관점에서 그 자체가 온 우주를 담고 있고 진여불성의 현현인 자연 만물들이 조화를 이루어 만들어 내는 아름답고 장엄한 화엄세계를 노래해 왔다.

불교미술 영역에서도 일다불이의 불교미학 사상이 형상화된 것을 쉽게 찾아볼 수 있다. 자연의 모든 것을 그대로 포용하는 자연주의적 성향과 주객일여의 태도를 보이는 일다불이적 사상은 우선 자연에의 완벽한 순응과 조화를 추구한 한국 가람의 배치와 건축물로 나타난다.

최순우는 건축물을 지을 때 자연과의 완벽한 조화를 추구했던 우리나라 사람들의 혜안을 상찬한 바 있다. "원래 한국 사람들은 자연풍광 속에 집 한 채 멋지게 들여세우는 뛰어난 천분을 지녔다. 조그만 정자 한 채는 물론 큰 누대나 주책에 이르기까지 뒷산의 높이와 앞뒷벌의 넓이, 그리고 거기에 알맞은 지붕의 높이와 크기에 이르기까지 조선인들의 형안은 상쾌하다고 할 만큼 자동적으로 이것을 잘 가늠하는 재질을 지니고 있었다. …집 안에서 먼 곳을 바라보는 즐거움과, 반대로 먼 곳에서 그 집채를 바라보는 즐거움을 매우 대견하게 알아 온 사람들이다."![]() 15) 최순우, <무량수전 배흘림 기둥에 기대서서>(서울: 학고재, 2002), 21쪽.

15) 최순우, <무량수전 배흘림 기둥에 기대서서>(서울: 학고재, 2002), 21쪽.

그런데 이 말은 무엇보다도 한국의 가람에 그대로 들어맞는 말이다.

무엇보다도 이미 수많은 사람들이 입이 닳도록 칭찬했듯이 한국에서 가장 아름다운 절집 부석사가 그러하다.

위압적이지 않게 뒷산과 조화를 이루며 그 속에 안온하게 자리 잡은 무량수전은 물론이려니와 무량수전 앞으로 펼쳐진 일망무제의 태백산맥이 연출하는 장관은 이 세상의 어떤 절집에서도 보기 어렵다.

그것은 만산이 무량수전에 자리한 부처님의 품안으로 들어와 안기고, 거기 계신 부처님이 그 법신을 끝없는 태백의 영봉들로 펼쳐 보이는 장엄한 세계, 일다불이의 장엄한 화엄세계의 모습 그자체이다. <그림 1> 참조.

부석사가 최순우가 말한 "집 안에서 바라보는 즐거움"을 실감할 수 있는 절집이라면, "그 집채를 바라보는 즐거움"을 만끽할 수 있는 가장 아름다운 절집은 개암사가 아닌가 한다.

돌계단을 올라서면 툭 터진 시야로 들어오는 개암사 대웅전을 바라다보는 그 눈 맛이란 말로 표현할 수 없다. 웅대한 울금바위를 배경으로 잡스런 주변 건물들의 방해를 받지 않고 그렇게 단아하게 서 있는 개암사 대웅전의 맑은 자태는 자연과의 완벽한 조화를 보여주는 우리 불교 건축예술의 또 하나의 걸작이다. <그림 2> 참조.

일다불이적인 불교의 자연주의 미학은 절집 여러 곳에서도 살펴볼 수 있다.

우선 절터를 마련할 때 자연적 지형을 마구 깎아내어 운동장 같이 평평하게 만든 뒤 집을 짓는 것이 아니라, 터의 지기를 보호하기 위해 오히려 약한 쪽에 축대를 쌓고 흙을 져다 부어 터를 북돋고 그 위에 집을 지었던 방식이 그러하다.

또한 지형에 맞추어 길고 짧게 기둥 길이를 마름질하는 덤벙주초의 수법이 그러하며, 높고 낮은 지세에 맞추어 세운 리듬 있는 절 집의 담장이 그러하다.

또한 수많은 사람들이 얘기했듯이 부석사나 불국사의 석축도 제멋대로 생긴 자연석들을 이용해 이루어 낸 완벽한 조화와 원융의 미를 잘 보여준다. 부석사 돌축대의 아름다움, 그 자연의 미학을 유홍준은 이렇게 표현했다. "부석사의 돌축대들은 불국사처럼 지주가 있는 것도 아니고 해인사 경판고처럼 장대석을 사용한 것도 아니다.

제멋대로 생긴 크고 작은 자연석의 갖가지 형태들을 다치지 않고 자연스럽게 이를 맞추어 쌓은 것이다. 다시 말하여 낱낱의 개성을 죽이지 않으면서 무질서를 질서로 환원시킨 이 석축들은 자연스런 아름다움이라기보다도 의상대사가 말한바 '하나가 모두이고 모두가 하나임'을 입증하는 상징적 이미지까지 서려 있는 것이다."![]() 16) 유홍준, <나의 문화유산답사기> 2(서울: 창작과 비평사, 1994), 82쪽.

16) 유홍준, <나의 문화유산답사기> 2(서울: 창작과 비평사, 1994), 82쪽.

한편 불국사 석축의 아름다움에 대해서는 일찍이 최순우가 멋지게 표현한 바 있다.

"크고 작은 자연괴석들과 잘 다듬어진 장대석들을 자유롭게 다루면서 장단 맞춰 쌓아 올린 불국사 석단의 짜임새를 바라보면 안정과 율동, 인공과 자연의 멋진 해화에서 오는 이름 모를 신라의 신비스러운 정서가 숨가쁘도록 내 가슴에 즐거운 방망이질을 해준다."![]() 17) 최순우, 앞의 책, 74쪽.

17) 최순우, 앞의 책, 74쪽.

이처럼 자연과 인공이 완벽한 조화를 이룬 석축 위에 세워졌기 때문에 불국사의 아름다움은 한층 빛나는 것이다. 더구나 우리는 자연석을 다치지 않고 자연 그대로의 멋을 살리면서 석축을 쌓기 위해 사용한 '그렝이 수법'에 이르러서는 신라불교인들의 자연주의적 심미개념에 놀라움을 금치 못하게 된다.<그림3> 참조.

자연물을 그대로 사용해 자연과 인공의 완벽한 조화를 꾀했던 자연주의 미학은 이 밖에도 '맘껏 휘어뻗은 나무로 기둥, 창방, 문지방을 만들어 천연스러움을 그대로 살린'![]() 18) 유홍준, <나의 문화유산답사기>1(서울: 창작과 비평사, 1993), 127쪽.

18) 유홍준, <나의 문화유산답사기>1(서울: 창작과 비평사, 1993), 127쪽.

개심사 심검당의 부엌문이나, 역시 거대한 자연목을 그대로 기둥에 사용한 해인사 구광루 등의 불교건축물에서도 찾아볼 수 있다. <그림4> 참조.

이 뿐 아니라 우리는 자연석을 그대로 금당의 장육존상 석조대좌 받침으로 사용한 경주 황룡사나, 거대한 암석을 자연스럽게 조금 다듬어 비석 받침으로 사용한 충주 미륵사지의 돌거북 비석받침 등에서도 우리는 이런 자연주의적 불교예술의 아름다움을 만날 수 있다. <그림5> 참조.

이 세상 모든 것을 포용하는 일다불이적 불교미학은 심지어 사악한 잡귀들까지도 장엄한 화엄세계의 일부로서 너그러이 용납해 주기에까지 이른다.

우리나라 절집 입구에 서 있는 사천왕문 내에는 사천왕들이 발밑에 여러 형상의 잡귀들을 밟고 서 있거나 깔고 앉아 있다.

그런데 그 잡귀들은 대부분 마냥 고통스러운 표정을 짓고 있는 것은 아니다. 오히려 어떤 면에서는 부처의 수호신인 사천왕들에게 항복하여 부처님의 세계로 들어갈 수 있게 되었으니 고맙고 즐겁다는 듯 우스꽝스럽게 웃는 형상을 짓는 것이 보통이다.![]() 19) 신영훈은 이러한 형상의 대표적인 모습을 석굴암 사천왕상과 가 아래 깔려 있는 잡귀들로 보고 있다. 신영훈, <절로 가는 마음> 1(서울: 책만드는집, 1997), 68쪽과 <그림6> 참조.

19) 신영훈은 이러한 형상의 대표적인 모습을 석굴암 사천왕상과 가 아래 깔려 있는 잡귀들로 보고 있다. 신영훈, <절로 가는 마음> 1(서울: 책만드는집, 1997), 68쪽과 <그림6> 참조.

우리의 불교미술가들은 산하 곳곳에서 암석 속에 깃들어 있는 부처님의 모습을 발견하고 정성을 다해 다듬어 부처님을 이 땅에 현현하게 하였다.

산하 도처에서 부처님을 뵈었던 우리네 석공들은 그럴듯한 바위가 서 있는 곳이라면 어김없이 거기에 부처님을 새겨 이 땅을 부처님의 장엄한 화엄세계, 장엄한 극락정토로 만들었던 것이다.

불교에서 법당은 본래 중생들을 극락정토로 인도하는 반야용선이라는 의미가 있다.

그 때문에 법당에는 용머리 조각 기둥을 내고, 법당 소맷돌에도 용머리를 새기고, 때로는 벽에 직접 반야용선을 그리기도 한다.

어찌 절 내의 법당뿐이랴. 일다불이의 관점에서 보면 이 산하 곳곳이 모두 중생들을 서방정토로 인도하는 반야용선 아니던가?

이래서 또한 우리네 석공들은 산꼭대기 곳곳에 부처님을 모시고 산꼭대기 거대한 암벽을 반야용선으로 만들어 중생들을 극락으로 이끌도록 만들었다.![]() 20) 경남 창녕 화왕산에 있는 용선대가 산정의 거대한 암벽 전체를 반야용선으로 만든 대표적인 사례이다. <그림7> 참조.

20) 경남 창녕 화왕산에 있는 용선대가 산정의 거대한 암벽 전체를 반야용선으로 만든 대표적인 사례이다. <그림7> 참조.

불상이 만들어지기 전에는 부처님의 사리를 봉안한 탑이 부처님을 상징하였다. 그 때문에 탑은 불국토의 축소판인 절의 중심에 자리잡고 있었다.

그러나 일다불이의 관점에서 보면 절만이 아니라 이 세상이 곧 둘이 아닌 만물이 서로 어우러져 이루어내는 장엄한 화엄세계 즉 불국토이다.

이러한 혜안을 가졌던 우리 불교미술가들은 우뚝 솟아 사방을 내려다보고 있어 가히 세상의 중심이라 할 만한 산봉우리 위에 탑을 세웠다.

그들은 산봉우리 위에 그렇게 탑을 세움으로써 이 고통과 번뇌의 예토를 아름다운 불국토로 만들었던 것이다.

그렇게 세상의 중심에 우뚝 솟아 있는 아름답고 장엄한 석탑 중에서도 경주 용장사지 석탑과 영동 영국사 망탑의 자연스런 멋은 이루 말로 표현할 수 없다. <그림8> 참조.

앞서 본 것처럼 유무불이적인 불교미학의 관점에서는 무상한 인생을 살다 가는 인간을 애처롭게 여기고 동정하며 사랑하는 자비심을 가지면서도 무상함을 넘어선 해탈과 극락의 경계를 형상화하면서 중생을 그리로 이끌어 구제하려 한다.

우리나라 향가의 걸작인 월명(月明) 스님의 제망매가(祭亡妹歌)가 일찍이 이런 불교미학의 경지를 그려낸 바 있다.

- 생사의 길이 예 있으매 머뭇거리고

나는 간다는 말도 못다 이르고 가는가

어느 가을 이른 바람에 이에 저에 떨어지는 잎처럼

한 가지에 나고서도 가는 곳을 모르누나

아아! 彌陀刹에서 만날 날을 도 닦아 기다리겠노라. 21) 서영애, 앞의 책, 287에서 재인용하되 번역은 약간 수정함.

21) 서영애, 앞의 책, 287에서 재인용하되 번역은 약간 수정함.

속세로부터 들려온 누이의 죽음. 아무리 출가인인들 어찌 누이의 죽음이 애처롭지 않으리오. 가을바람에 지는 쓸쓸한 낙엽처럼, 허망하게 사라져 헤어지게 된 누이에 대해 어찌 한 가닥 애틋한 슬픔의 정이 없으리오. 중생의 아픔과 슬픔을 같이 함이 곧 보살심이 아니던가.

월명 스님은 어린 누이의 죽음에 애도의 정을 감추지 않는다. 그렇지만 삶에만 집착하여 죽음에 대한 슬픔에 사로잡힘은 또한 유무불이라는 우주의 실상을 보지 못하는 어리석음의 소치일 터. 월명사는 누이의 죽음에서 느끼는 무상함을 뛰어넘어 그것을 불도에로 가일층 정진해 나가겠다는 불심으로 승화시킨다. 이는 자신의 다짐이자 대중들에게 열심히 불도를 닦고 정진하여 서방정토에 가도록 하라는 깨우침이며 권고이기도 하다.

더 나아가 유무불이와 생사불이의 관점을 취하면 죽음조차도 자연스럽게 받아들일 수 있는 초월적 경계에 도달할 수 있다. 일찍이 불교에 심취해 많은 선리시를 남긴 이규보는 이러한 경지를 이렇게 읊었다.

- 사대는 본래 없는데 四大本非有

마침 무엇을 쫓아 이곳에 이르렀나 適從何處至

뜬 구름처럼 일어났다가 이내 사라지니 浮雲起復滅

떠나온 곳 끝내 알 수가 없네 了莫知所自

그윽하게 관조하면 모두가 공이니 冥觀則皆空

누가 태어나서 늙고 죽는가 孰爲生老死

나는 모두 자연스레 만들어진 몸이니 我皆推自然

본성으로 인해 이치를 따를 뿐이네 因性遁理耳

이렇게 유무불이와 생사불이의 경지를 체득해 모든 집착을 벗어나면 부러울 것이 하나도 없어 소박하면서도 자족하는 삶을 살 수 있으며, 아무런 욕심도 걸림도 없이 완전히 자연스러운 삶, 무애의 삶을 살아갈 수 있다. 경한(景閑) 선사는 이런 삶을 이렇게 노래한다.

- 배고프면 밥 먹고 곤하면 잠 자 飢食困來眠

무심하니 온갖 경계 한가로와라 無心萬境閑

오로지 본분의 일에 의지 곧 하며 但依本分事

어디서나 있는 그대로 지키며 사네. 隨處守現成

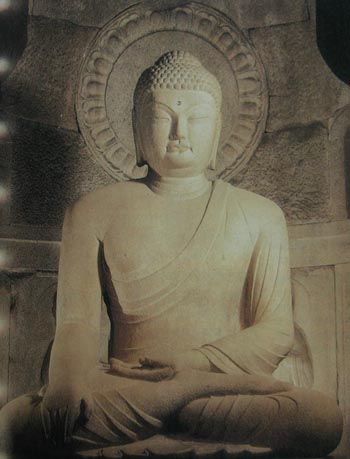

유무불이, 생사불이의 경지에 도달하여 지극한 우주적 진리를 고요히 관조하는 불교미의 극치를 우리는 동양 석조 예술의 최고봉이라 일컫는 석굴암 본존불에게서 발견한다.

그것은 초월적인 우주적 진리에 대한 영겁의 명상에 잠겨 있는 절대적인 적막과 정밀의 아름다움이다. <그림9> 참조.

그러나 어쩌면 석굴암 본존불은 너무나 완벽하게 조화를 이루었기 때문에 오히려 너무 경건하고 엄숙하여 가까이 하기에 어려운 감을 주는 지도 모른다.

뜬 듯 지긋이 감은 온화한 눈매에 이루 형언할 수 없이 평화롭고 자애로운 미소를 짓고 계신 부처님. 서산 마애삼존불의 중앙 부처님은 이에 비한다면 훨씬 친근한 인간적인 모습이다. 김원룡이 '백제의 미소'![]() 24) 김원룡, [한국의 미](<한국미의 탐구>, 열화당, 1998) 20쪽.라 부른 그 미소.

24) 김원룡, [한국의 미](<한국미의 탐구>, 열화당, 1998) 20쪽.라 부른 그 미소.

백제 지역의 나지막하고 부드러운 산 능선을 닮아 순박하고 고졸한 그 미소. 가장 인간적이면서도 다른 어디서도 찾아볼 수 없는 세상에서 가장 아름다운 그 미소는 팔만사천 모든 번뇌를 단 한 번에 녹여버린다. 그래서 그 미소를 대하는 모든 중생들은 자신도 모르게 세속의 온갖 시름과 번뇌와 고통을 잊고 생사의 바다를 건너 유무불이의 진여 세계, 진공묘유의 신비로운 극락세계로 인도되는 것이다. <그림10> 참조.

한국의 불교미술이 낳은 또 하나의 걸작. 감히 석굴암 본존불보다도 더 위대한 작품이라고까지 말할 수 있는 부처님.

몸소 진속불이를 증명하고 있는 또 한 분의 부처님. 인자하기 이를 데 없는 '신라의 미소'를 짓고 계신 부처님. 그 분은 바로 경주 남산의 부처골 감실 부처님이다.

어떻게 그런 생각을 했을까? 부처님의 모습을 어떻게 이토록 친근한 신라 여인네의 모습으로 그릴 수 있었을까?

보면 볼수록 마음이 따뜻하고 푸근해 지는 어머니, 아줌마, 아니면 할머니의 모습이 아닌가? 세상 풍파를 다 겪었으면서도 그에 물들지 않은 모습.

그 앞에서 엉엉 울며 우리네 온갖 근심 걱정과 고통 번뇌를 다 털어 놓고 싶은 모습.

자애로운 눈길로 바라보며 어떠한 하소연이라도 다 들어주고는 부드러운 손길로 따뜻한 품안에 꼭 안아줄 것만 같은 그 모습.

이는 정녕 부처와 중생이 둘이 아니요, 진리와 속세의 세계가 둘이 아님을 깨달은 사람.

이런 깨달음으로 중생에 대한 한없는 연민과 자비의 정을 품었던 사람임에 틀림없다.

그 자신이 오묘한 불법을 터득하지 못하고 이토록 자애로운 윤리적 이상을 품고 있지 않았다면, 결단코 이처럼 위대한 부처님을 세상에 출현하시게 하지는 못했으리라. <그림11>참조.

지금까지 우리는 불이사상에 기초한 불교미학과 불교예술이 갖는 특징과 그 전개형태들을 살펴보았다. 이러한 불교미학과 불교예술의 이념은 여러 가지 의미를 갖는다. 우리가 보았듯이 불교미학과 불교예술은 우선 우주 속의 모든 존재 하나하나가 절대적인 가치를 갖고 있다는 입장에서 이 세계와 자연 속의 모든 것을 감싸 안는 자연주의적 성향과 주객일여의 태도로 자연에의 완벽한 순응과 조화를 추구하였다. 또한 그것은 각기 다른 다양한 존재들이 어우러져 만들어 내는 조화와 원융의 미를 추구하였다. 또한 그것은 만물 속에서 우주적 진리와 생명, 진여불성 또는 부처의 모습과 음성을 발견하고 이를 표현해 내려 하였다.

이러한 미적 이념과 특징들은 자연을 정복의 대상으로 삼아 물질적 풍요로움만을 추구한 결과 인류를 포함한 생태계 전체를 절멸의 위협에 몰아넣은 오늘의 문명을 근원적으로 반성하게 만드는 심미의식을 고취할 수 있다. 그것은 자연속에서 진리를 관조하면서 더할 수 없는 즐거움을 누릴 수 있는 심미의식을 길러준다.

또한 그것은 공감하기도 어렵고 그 의미도 찾기 어려운 극히 개인적인 감정을 온갖 기교를 동원해 표출하는 일에 매달릴 뿐 참다운 진리나 고상한 윤리적 이상과는 절연된 왜곡된 심미의식에 대한 교정책이 될 수 있다. 그처럼 왜곡된 심미취향과는 달리 불교미학과 불교예술은 조화와 원융의 미를 추구함으로써 진리의 깨달음과 도덕적 인격의 완성을 동시에 지향해 나갈 수 있는 예술의 길을 제시한다.

마찬가지로 우리가 이미 보았듯이 불교미학과 불교예술은 유무불이, 생사불이, 진속불이의 관점에서 무상한 삶을 살아가는 중생을 동정하고 사랑하여 구제하려는 자비와, 생사를 초탈하여 소박하면서도 자족하며 아무런 욕심도 걸림도 없는 무애의 경지를 추구하였다. 이러한 미적 이념과 특징은 타자를 경쟁의 상대로 여기면서 자신의 승리만을 추구해온 현대 문명을 전환시킬 수 있는 논리를 제공해 준다.

또한 이것은 물질적 소유와 소비를 통해 자아의 의미를 찾고 자아를 표출하려는 왜곡된 자아로부터 진정으로 자유로운 인간적 자아의 추구로 나아가게 만드는 계기로 작용할 수 있다. 그리고 그것은 결국 동체대비와 하화중생의 보살행을 위한 심미적 기반을 제공하는 역할을 할 수 있다.

우리시대의 불교예술은 이러한 불교미학과 불교예술의 성과를 적극 수용하고 계승하면서 현실을 반영하고 미래의 전망을 열어줄 수 있는 길로 나아가야 한다. 이를 위해 우리시대의 불교예술은 궁극적 깨달음의 현시라는 이념을 놓지 않으면서도 이 시대 민중의 삶, 이 시대의 아픔과 문제를 보다 구체적으로 그려내면서 진정한 중생제도의 길을 제시해 나가는 것이어야만 한다. 이를 위해 그것은 초월적 깨달음과 대승적 보살행을 균형 있게 추구하는 예술이 되어야만 한다.

이 시대 진리의 등불로서, 자비의 부드러운 손길로서 그 역할을 다하기 위해서 불교예술은 내용과 형식 모두에 있어서 법고창신의 노력을 기울여야만 한다. 내용면에서는 오늘날의 중생들이 겪고 있는 생태계의 파괴 문제, 빈곤과 억압의 문제, 갈등과 투쟁의 문제, 소외와 자아상실의 문제와 같은 현실적 고통들을 보다 절실하게 담아내고, 이를 해결하고 중생을 어루만지며 제도할 수 있는 방향과 방안을 제시하려는 노력이 있어야 한다.

예술형식의 면에서도 전통적인 장르라든가 기법 같은 것에만 매달릴 것이 아니라 기존의 틀을 벗어나 현대인들에게 참신한 미적 쾌감과 예술적 흥취를 흠뻑 느낄 수 있게 해주는 예술 형상의 창조를 위해 노력해야 한다.

이찬훈

부산대학교 철학과 및 동대학원 졸업. 철학박사. 현재 인제대학교 인문문화학부 교수, 인제대학교 인문사회과학연구소 연구위원. 저역서로 《상생의 철학》 《소크라테스에서 사르트르까지》, 논문으로 〈욕망과 현대 대중문화〉 〈현대 대중문화와 주체성〉 등이 있다.