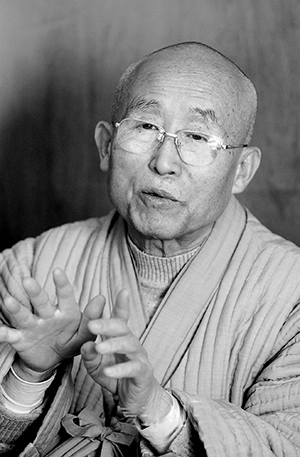

가족 공동체, 학교 공동체, 불교 공동체. 나는 주로 이 세 공동체에서 살고, 만나는 사람들도 거의 여기에 국한되어 있다. 돌이켜 보면 아름다운 인연들이 많았다. 나는 지난해 불교 공동체에서 만난 한 분의 문집을 정리해서, 《월운당 가리사-화엄종주 월운당 해룡강백 문집》(신규탁 엮음, 취봉정원 교열, 조계종출판사, 2018)을 세상에 내놓았다. 월운 스님을 뵌 것은 1978년 봄이었는데, 세월 속에서 나는 그분을 나의 ‘마음’ 속에 스승으로 모시게 되어 지금에 이르고 있다. 당연한 것이지만 내가 그분의 눈에 들어 제자가 된 게 아니라, 내가 그분을 ‘마음’에 담아서, 나 스스로 그분을 스승으로 생각하여 여태 살고 있다.

나에게는 스님께로 향하는 ‘향심(向心)’이 있다. 그런데 가만히 생각해 보면, 그 ‘향심’의 원천은 사실 스님에게 있다. 나를 끄는 힘이 그분에게 있었다. 스님의 문집을 만들면서 내내 생각한 화두가 하나 있었다.

나는 왜 그분께 끌리는 것일까? 사실, B4 크기의 총 848쪽의 문집을 만든다는 것은 시간과 힘이 여간 드는 일이다. 그분의 무엇이 나로 하여금 이런 힘든 일을 하게 했을까? 그분은 대체 나에게 어떤 분이신가? 나는 그분을 어떻게 생각하는가? 짧은 글로 다 말하기 어렵고, 핵심은 이렇다.

묵이지지(黙而識之) 하시며

학이불염(學而不厭) 하시며

회인불권(誨人不倦) 하시도다.

잠자코 계시되 적어두시고,

배우시되 싫증 내지 않으시며,

남을 가르치시되 게을리하지 않으시네.

이 글은 《논어》 〈술이편〉에 나오는 내용으로, 공자님 자신이 당신의 삶을 드러낸 말이라고 전해져 왔다. 이 인용문 뒤에 이어지는 “하유어아재(何有於我哉)”를 보면, 공자님께서 자신을 뽐낸 듯한 느낌도 든다. 그러나 《논어》라는 책 자체가 불완전한 텍스트이기 때문에 뒷날 편집자가 전후의 맥락을 놓쳤을지도 모른다. 공자님은 원래 자신을 뽐내는 분이 아니시다.

아무튼 위의 인용문에는 모두 6개의 동사가 등장하는데, 그 동사들의 목적어는 무엇인가를 생각하지 않을 수 없다. 여러 설이 있지만 나는 남북조시대 양나라 경학자 황간(皇侃, 488~ 545년)의 설에 따라 ‘자도(自道)’로 읽는다. 그러면 우리 스님의 ‘도(道)’는 무엇일까? 좁게 보면 불도(佛道)일 것이고, 넓게 보면 진리(眞理)일 것이다.

그런데 사실, 스님이 ‘도’를 말씀하시는 것을 들은 적이 없다. 그렇지만 이번에 문집을 정리하면서 보니, 말씀으로는 안 하셨지만 ‘도’를 아시고 마음으로 이해한 대로 글로 적어두셨다. 《월운당 가리사》는 스님의 그런 살림살이 모음집이다. 최초의 저술은 《무봉탑》(1966년)이고, 최초의 번역서는 《구사론대강》(1960년), 최초의 정서 현토는 《능엄환해산보기》(1957년)이다. 최초의 한글대장경 번역은 《경집부 12》(1966년)이고, 단편 글로는 순 한문으로 된 〈《술몽쇄원》 후기〉(1960년) 등이다. 스님은 스스로 체험한 도를 묵묵하게 이해하고, 글로 적어 남겨두셨다. 그래서 스님은 실로 “묵이지지(黙而識之)” 하신 분이라 나는 생각한다.

스님은 경기도 장단군 진동면 용산리에서 출생하여 5세 때 서당에 들어가고 초등학교 몇 년 다니고 다시 서당에서 글을 읽는다. 19세 되던 1947년 9월 27일 집을 나와 개성 쪽에서 내려오는 트럭에 몸을 실으니, 동파리를 거쳐 임진강을 건너고, 다시 문산을 지나 봉일천을 돌아, 북한산을 넘어 청와대 옆을 지나, 광화문 네거리에 내려준다. 여기부터는 걸어 용산역에서 ‘월남동포 수송차량’을 타고 밀양 삼랑진역에 내린다. 이런저런 곡절을 거쳐 다시 여객선을 타고 남해 화방사 객실로 들어가니 때는 같은 해 11월 29일이다.

어린 시절 유교의 경서를 읽고 외워서 한문을 읽고 쓰는 데는 지장이 없었던 스님은 화방사에 있는 불교 서적을 죄다 읽는다. 1949년에 오월 단옷날 그 절에서 사미승이 된다. 1950년 11월에는 “젊은이가 독살이에 맛 들이면 못쓴다.”라는 충고를 받아들여, 여러 대중처소에서 생활하여 2019년 오늘까지 대중들과 사신다. 그 사이에 무수한 책과 지식을 배우되 싫증 내신 적이 없다. 그래서 스님은 실로 “학이불염(學而不厭)” 하신 분이라 나는 생각한다.

31세였던 1959년 10월 1일은 스님에게 특별한 날이다. 통도사에서 조실로 계셨던 운허 스님께서는 이렇게 게문을 내려주고는 6 · 25 전란으로 전소된 봉선사로 떠나신다.

王舍一輪月 왕사성 달빛이

淸光古到今 오늘까지 전해와서

映輝今付你 그대에게 비추니

好護昭雲林 잘 간직하여 전하라.

이로부터 스님의 제자 교육은 본격적으로 시작되었다. 돌이켜보면 교편생활 60년 세월이다. 그러는 동안 글도 많이 쓰시고, 동국역경원 일도 하시고, 절 주지 행정도 하시면서, 그러는 사이 짬을 내어 많은 사람을 교육하시되 게을리하는 모습을 보이지 않으셨다. 경을 사이에 두고 스님 밑에 앉은 세월이 얼마 되지는 않지만, 아무리 피곤해도 강의를 물리치던 모습은 뵐 수 없었다. 몸 정성 마음 정성을 다하신다. 그러니 스님은 실로 “회인불권(誨人不倦)” 하신 분이라 나는 생각한다.

이제 나도 연세대에서 교편을 잡은 지 20년 하고도 6년째를 보내고 있다. 나는 과연 어떻게 살아왔는가? 베풀어주신 은혜는 하염없는데, 나는 뒷사람들을 위해 무슨 일을 하고 있는가? 작년 한 해 나는 이렇게 문책하며, 아름다운 인연에 감사하며, 그런 날을 보냈었다.

ananda@yonsei.ac.kr