[용성 (龍城, 1864~1940)]

1. 서론: 탄식과 서원

백용성(1864~1940)이 1930년대 초 관찰한 조선불교의 모습은 참으로 보잘것없었다. 청정교단도 없었고, 경성에는 선종(禪宗)을 전도하는 사람도 없었으며, 불교도들은 기독교의 압박을 받아 크게 위축되어 있었다. 용성이 나이 예순아홉 1932년에 쓴 글 〈중앙행정에 대한 희망〉에서는 당시 불교 현실에 대한 용성의 절망과 탄식의 소리가 들려온다.

나는 이와 같이 본다. 세계사조가 년년월월이 변하고 반종교운동이 시시각각으로 돌진하고 있다. 내가 이 때를 당하여 敎政을 급속도로 改新치 아니하면 안될 것이다. 하나는 禪律을 겸행치 아니하면 안 될 것이요 하나는 吾人의 자신이 노동하지 아니하면 안될 것이다. …… 현금에 佛供施食을 하여 먹고 생활하고져 하나 천하대세가 틀렸다. ……현금 사원을 관찰할 때에 청정도장이 婬窟로 化하였으며 酒肉五辛이 狼藉하고 또 私利에 몰두하니 魔가 사문을 作하여 佛道를 自滅케 하는구나. ……奈何로 오불제자가 출가 신앙일로부터 세인에게 輕賤을 受하나뇨. 我와 世人과 자체에 알아보면 吾人도 다 堂堂한데 다못 불교를 신앙한다는 죄로 세인의 輕慢을 受케 되니 아~ 나는 그러한 것은 싫다. 급속히 개량할 필요가 있다. ……普及 發展은 상등계급에 있지 않고 하등계급에 있는 것이다. ……奈何로 조선불교는 정치의 간섭이 되었는고 此는 오인의 罪過라 他가 아니다. ……敎政도 如是하여 조선불교 三十一本山을 건설한 후로 쟁탈전이 맹렬하게 되었다. 그러할수록 불교는 더욱 衰弊하게 되었다. 영웅 대표적 인물이 多한 것보다 수평적 기관이 완전한 것이 좋다. 기관이 완전하여 궤도를 失치 않고 항상 輪轉하면 자연 진행되는 것이다. 일체 사적 야심을 제거하고 공적 기관이 완전 성립되면 自然 法輪이 常轉하고 재산이 낭비되지 아니할 것이다.

오늘날 대한민국에서 살아가는 불교도들은 종교의 자유를 충분히 향유하고 있고, 스스로 지탱할 만한 경제력도 있어서, 용성이 당시 불교계가 직면한 현실을 보고 토해낸 탄식을 이해하기 어려울 것이다. 용성의 눈에는 세계사조는 변했으며, 청정도장은 음탕한 소굴로 타락했고, 사문은 사리에 몰두하여 불도를 멸망시키고 있었다. 그 결과 출가자들은 세인에게서 경시와 천대를 받게 되었다. 용성은 천하대세가 달라져 걸식도 불공시식도 어려워졌다고 하고, 조선불교가 정치의 간섭을 받고 있는 것은 불자들이 지은 죄의 결과라고 했다. 일제가 강제한 31본산 제도로 인하여 오히려 싸움은 맹렬해졌고 조선불교는 더 약해졌다. 하지만 탄식만 하고 있을 수 없었던 용성은 희망을 가지고 개량과 발전을, 우리의 용어로는 개혁을 서원하고 대책을 강구했다. 교정의 신속한 개신; 하등계급에의 의존; 선과 율의 겸행; 자기 노동; 공적 기관의 완전한 설립과 법륜 상전에 의한 재산의 낭비 방지 등이 바로 그 대책인데, 이것들은 그가 1922년 이래 10년 정도 추진해 온 대각교운동의 내용이었다.

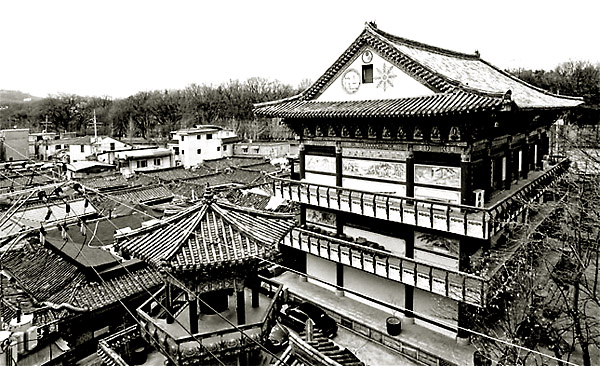

용성은 대각교를 위해서 진력을 다했다. 석대은이 쓴 〈고백용성선사(故白龍城禪師)의 추모(追慕)〉(1940)의 한 구절은 용성의 노력을 잘 포착하고 있다. “육십사 세 시(1927)에는 대각교당을 짓고 불교를 사회적으로 향상 식히기 위하여 또는 일반 사회 사람들의 불교에 대한 멸시적의 낫분 관습을 고치기 위하여 대각교를 선언하고 불교의 이채(異彩)를 내게 하엿다.” 용성은 1927년경 경봉 선사(1892~1982)에게 보낸 한 편지에서 대각교를 ‘혁명적 민중교(民衆敎)’로 부르고 있다. 이 말은 계급투쟁이나 독립운동이 아니라 불자로서의 자존심 회복과 인정 투쟁을 촉구하는 말이다. 이를 위해서 용성은 불교를 정화하고 대중들에게 불교를 포교하겠다는 원력을 세웠고, 역경하고 불교해설서를 지어 유포시켰다. 대각교의 혁명 곧 개혁은 복고(復古)이지만, 소수 엘리트가 아니라 ‘상중하의 민중’을 위한 복고였다.

용성이 조선불교를 바로 세우는 데 방해가 된 것은, 일본의 식민지 정책과 일본 불교의 침투 그리고 기독교의 유입도 있었다. 기독교는 유입되자마자 크게 퍼지기 시작했다. 학자들은 그 이유로 조선의 실정, 국민의 정신적 위기, 불교를 포함한 전통 종교의 무기력을 들고 있다. 일제의 식민지 정치는 1911년 사찰령으로써 조선불교에 대해 통제력을 강화해 나갔다. 백용성과 한용운(1879~1944)은 사찰령에 대해 반대하고 정교 분립을 주장했다. 일본불교의 침투가 낳은 가장 부정적인 결과의 하나는 대처승의 등장과 그 세력의 확대였다.

2. 개인적 깨달음

출가 이후 용성의 삶은 두 개의 시기로 구분된다. 한보광은 전반기를 산중수행기(山中修行期)로, 후반기를 대중교화기 곧 하화중생기로 불렀다. 전반기는 1879년 나이 열여섯에 출가한 이후 거의 30년간 지속되었는데 주로 상구보리에 진력했다. 두 시기의 분수령은 《귀원정종》을 지은 1910년이나 상경한 1911년 무렵일 것이다. 산중수행기의 수행법은 다라니와 만트라의 염송, 무자 공안의 실수와 경전 강독을 포함하고 있다. 《용성선사어록》에 따르면, 용성은 그 시기에 네 차례의 깨달음을 경험했다는데 모두 자기인식적 개인적 깨달음으로 볼 수 있다.

제1의 깨달음은 《천수경》에 나오는 ‘신묘장구대다라니’ 신주(神呪)의 염송과 관련되어 있다. 용성은 출가하자마자 《천수경》을 독송했다고 한다. 수월영민(水月永旻, 1817~1893) 선사는 갓 출가한 용성에게 당부했다. “성인이 가신 지 오래되니 마가 강하고 법은 약해졌다. 숙업의 장애가 무겁고 선은 약해 물리치기 어려우니[善弱難排], 성실하게 삼보에 예를 표하고 대비신주를 열심히 외면, 자연히 업장은 소멸하고 마음은 밝아지고 번뇌를 뛰어넘으리.”(《전집》 1: 378) 대략 열아홉이 되던 해 6일 동안 이 신주를 염송한 이후 용성은 깨달았다. 이 깨달음으로 수겁 동안 축적되어 온 번뇌업장의 제거와 함께 마음이 확 밝아졌다고 한다. 그런데 만일 청년 용성이 ‘신묘장구대다라니’를 욀 때 ‘자비로써 지옥까지 간다’는 《천수경》의 서원도 잊지 않았다면, 상구보리와 하화중생은 그에게 처음부터 둘이 아니었던 셈이다.

제2의 깨달음은 나이 스물에 용성이 무융(無融) 선사의 지도 아래에서 무자화두 타파로 얻은 깨달음이다. 다음 구절이 이 깨달음을 상징적으로 표현하고 있다.

구름을 헤치고 안개를 잡아 문수를 찾았더니/ 비로소 문수에 이르러 보니 완전히 비었더라.// 색색공공이 다시 공으로 돌아가며/ 공공색색이 거듭 무진함을.(《전집》 1: 379)

문수보살은 지혜의 화신이다. 하지만 지혜에의 도달은 획득은 아니다. 그 지혜는 수행자로 하여금 사물(색)의 공함을, 공의 공을 깨우쳐 준다. 그래서 색과 공이 끝없이 이어진다. 이 오도송은 색과 공의 불이성/진속의 불이성에 대한 자각을 담고 있고, 이 자각이 진정한 것이라면 용성은 이 자각을 향후 50년 동안 간직하게 될 것이다. 공에만 머물러 행(行)/색이 없다면 이는 악취공견이다. 이에 대한 비판은 1928년 경봉 선사에게 보낸 편지에도 보인다. 그곳에서 용성은 공을 떠나지 못하는 양구묵언(良久黙言)을 비판한다. 공을 공으로 보는 청년 용성의 태도에는 사회적 깨달음을 거쳐서 대각사상으로 만개할 싹은 보인다고 할 수 있다.

제3의 깨달음은 스무한 살 때 《전등록》의 “월사만궁(月似灣弓)하니 소우다풍(小雨多風)”이라는 구절을 읽다가 얻었다. 김광식의 설명에 따르면, 이 구는 “중국 가관(可觀) 선사의 법어에서 유래된 것인데, ‘구름 한 점 없는 청천 하늘에 반달이 훤히 비추고 있구나. 너희는 어찌하여 번뇌 망상의 바람은 많고 감로법우는 이리도 적으냐’는 뜻”이다. 감로법우의 조건인 번뇌 망상이 제거된 것이다.

제4의 깨달음은 나이 스물셋이던 1886년 가을 낙동강 부근에서 얻게 되는데, 용성은 그것을 다음과 같은 시로 표현하고 있다.

금오산의 천년의 달이요 낙동강의 만리의 파도로다. 고기잡이 배는 어느 곳으로 갔는고 예와 같이 갈대꽃에서 잠을 자도다.(金烏天秋月 洛東萬里波. 漁舟何處去, 依舊宿蘆花.)(《전집》 1: 380)

김광식은 이 오도송이 “그가 불교사상의 최후의 궁극점인 보리사상에 다다랐음을 보여주는 것”이라고 설명하고 있다.

용성은 신주의 염송, 화두공부 등으로 자아를 완성하려고 했고 마침내 제4의 깨달음에 도달했다. 그는 이후 《육조단경》 등의 경전을 열람하며 자신의 도달한 깨달음의 경지를 점검하려고 했다고 한다. 개인적 깨달음은 자신이 도달한 경지에 대한 자기인식이다. 그런데 제1의 깨달음에서 제4의 깨달음으로 나간 것은 질적인 향상인가? 그의 개인적 깨달음은 사회적 깨달음을 기다려서 비로소 대각사상을 낳았다면, 제4의 깨달음도 자아를 완성한 것은 아니라고 해야 할 것이다.

3. 사회적 깨달음: 시대사조의 정관(靜觀)

개인적 깨달음 이외에 용성의 글에는 사회적 역사적 깨달음이라고 부를 만한 것이 곳곳에 나온다. 먼저 〈역경의 취지〉(1933)에 나오는 다음 구절을 보자.

신유[1921] ……4월에 내가 세계의 사조와 문학의 변천됨을 靜觀하고 즉시 역경에 착수하야 경오 가을에 이르러 경을 飜하여 출판한 것이 4만 5천부라.(《전집》 3: 7)

용성은 출옥 직후 1921년 4월에 세계의 사조와 문학의 변천됨을 정관했다고 한다. 그리고 바로 다음에 다룰 〈저술과 번역에 대한 연기〉에는 “신해년(1911) 이월 그믐날에 경성에 들어와서 시대사조를 ‘관찰’한즉”이라는 구절이 나온다. 그리고 서론에서 다룬 1932년의 〈중앙행정에 대한 희망〉에서는 세계사조를 보았다고 했다. 1911년의 시대사조의 관찰, 1921년 세계사조의 정관, 1932년의 세계사조의 ‘봄’은 그가 속해 있는 세계, 사회 또는 역사의 흐름에 대한 그의 분명한 인식을 드러내고 있다. 따라서 이를 사회적(역사적) 깨달음으로 부를 수도 있고, 역사의식이나 시대정신이라고 불러도 무방할 것이다. 사회적 깨달음은 시대사조가 달라지면 내용과 구세의 방편이 달라지므로 영원히 미완성이다. 하지만 이런 깨달음 없이 대각교는 나올 수 없었다.

용성은 〈저술과 번역에 대한 연기〉(1928)에서 자신의 삶의 후반기를 요약하고 있다.

대각응세 이천구백삼십칠 년은 나의 사십칠 세된 때라[1910]. ……그때 호은 장로가 청하여 말하되 ‘옛날에 우리 교를 배척한 자는 정자와 주자에 지난 자가 없고 현재에 더욱 심하게 배척하는 자는 예수교라. ……원컨대 선사는 변론하는 서책 하나를 저술하여 종교의 깊고 얕은 것을 알게 하소서’ 하니 ……내가 저작에 착수하여 마치니 그 이름을 귀원정종[1910]이라 하였고 익년 신해[1911] 이월 회일에 경성에 들어와서 시대사조를 관찰한즉 다른 종교에서는 곳곳마다 교당을 설립하고 종소리가 쟁연하며 교중이 만당함을 보았으나 우리 불교에서는 각황사 하나만이 있을 뿐이고 더욱 우리 선종에서는 한 사람도 선전함이 없음을 한없이 느끼어 탄식하고 즉시 임제 선사의 삼구로 제접함을 본받아 종지를 거량하였을 따름이었다. ……독립 선언서 발표의 대표 일인으로 경성 서대문 감옥에서 삼 년간 철창생활의 신산한 맛을 체험하게 되었다. ……각각 자기들의 신앙하는 종교 서적을 청구하여 공부하며 기도하더라. 그때에 내가 열람하여 보니 모두 조선글로 번역된 것이오, 한문으로 그저 있는 서적은 별로 없더라. 그것을 보고 즉시 통탄한 생각을 이기지 못하여 이렇게 크고 큰 원력을 세운 것이다. ……우리 조선사람들에게는 조선글이 적당할 것이니 남녀 상중하가 보면 즉시 아는 것이라 보급되기 편리하리니 내가 만일 출옥하면 즉시 동지를 모아서 경 번역하는 사업에 전력하여 이것으로 진리 연구의 나침반을 지으리라…….(《전집》 12: 987)

이 자전적 기술에서 1910년대의 경성의 시대사조로서 용성이 관찰한 것은 기독교의 성장, 선종의 무기력, 세계 인류 간의 생존경쟁 그리고 불교에 대한 멸시였음을 말해준다. 그리고 감옥에서 용성은 다른 종교의 신자들이 한글 서적을 읽는다는 것을 알고, 불교의 보급은 남녀 상중하 모두를 상대해야 한다고 믿으며 이를 위해 불경의 번역을 서원했다. 1921년 출옥 직후 용성은 삼장역회를 설립하고 불경을 번역하기 시작했다. 하지만 동지를 얻기는 어려웠다.

4. 대각교운동과 대각사상

용성이 대각교와 대각교당 등을 표방한 것은 1922년이고, 본격적인 운동은 1927년에 시작되었다. 대각교의 확장과 관련된 주요 사항으로서 해외 대각교당 건립, 화과원 및 선농불교 의 실천, 대각교의식의 정립, 《조선글 화엄경》 발간 등이 있는데 이에 대해 한보광과 김광식이 이미 상세한 연구를 발표한 바 있다. 필자는 그것을 간략하게 언급하고, 여기서는 대각사상을 “가장 잘 나타내는 대표적인 저술”로 판단되는 《각해일륜(覺海日輪)》(1930)을 중심으로 용성의 대각사상, 그리고 그 주요한 일면인 기독교 비판과 지계의 강조를 다룰 것이다.

1) 대각교세의 확장

용성은 예순넷이 되는 1927년 용정에 대각교당을 건립하고, 함양 백운산에 화과원을 설립하여 선농불교(禪農佛敎)를 제창하고, 대각교 의식을 정립했으며 《화엄경》을 완역했다. 선농불교를 가리켜 한보광은 “당시 불교계의 무사안일한 생활태도에 대해 새로운 방향을 제시한 것”이라고 평가한 바 있다. 대각교 의식의 정립은 《대각교의식집》의 발간으로 이뤄진다. 그것은 기성교단과 차별하기 위해서 한글로 이뤄져 있다. 1928년 3월에는 《조선글 화엄경》을 완간하고, 4월 15일에 대각일요학교를 설립하고, 한 달도 못 되어 80여 명의 학생이 모였고 학예회도 가졌다고 한다. 법당에서 오르간 연주, 독창, 동화, 유희 등 다채롭게 진행되고, 예순다섯의 노스님이 법당에서 오르간을 연주하고 어린이들과 노래를 불렀다고 하니 당시로는 파격적이었으리라. 이 운동은 아래에서 논의할 여러 가지 이유로 쇠퇴하고 만다.

2) 《각해일륜》에 나타난 대각사상과 기독교 비판

용성이 《각해일륜》의 머리말에서 말했듯이 대각은 ‘부처님’이다. 따라서 용성이 《각해일륜》에서 유심론의 입장에서 이해한 불교, 그리고 그것에 근거하여 시도된 기독교 비판은 모두 대각사상의 핵심이다.

용성에 따르면, 대각의 체성은 존재하지만 인간의 감각으로 확인되는 것은 아니다. 그것은 천지, 만물, 인간 속에 공통으로 존재할 뿐만 아니라, 성현과 범부에 차별이 없고, 항상 존재하면서 인간을 인간답게 해 준다. 갖춰져 있는 각성을 닦지 못하면 범부가 되고 닦으면 각성을 이루게 된다(임, pp.18-9). 용성은 대각교의 원조는 인도의 석가모니 부처로 보았고, 그를 능인적묵각(能仁寂默覺)이라고 불렀다. 특히 인(仁)은 자비심이 광대하다는 뜻이고 대자대비로 중생을 제도한다는 말이다(임, p.20). 대각의 원조가 인도의 석가모니임은 사실이지만, 그분이 중생제도를 위하여 어디서든 나타나신다고 했으니(임, p.22), 이는 일종의 법신불 사상이다. 중생의 업력과 정기(情器)에서는 차이가 있지만, 영각성(靈覺性) 곧 그 본원의 성은 하나이다. 구경(究竟)에 도달하여 본원각성을 실현한다고 해도 ‘개성’은 유지된다고 한다(임, p.27).

제2권은 〈유심(唯心)의 도리〉이다. 19장 ‘고락유심(苦樂唯心)’에서는 고와 낙이 오직 마음으로 된 것이라는 것에 대해 설명한다. 같은 장에서 “어떻게 하여야 복이 되는 것인가요?” 하는 질문에 대해 다음과 같이 대답한다.

복을 짓지 못할 곳이 어디 있으리요? 부모에게 효순하며, 스승과 어른에게 경순하고, 형제와 우애하여 가족을 화합하며, 거처를 청결하게 하며, 힘의 대소를 따라 항상 공익을 위하여 행하며 사욕을 멀리하며, 대각의 진리를 천하 대중에게 선전하여 미신을 타파하고, 정도를 행하게 하며, 다른 사람이 잘 되는 것을 보거든 내가 잘 되는 것과 같이 즐거워하며, 대각성전[부처님]에 성공(聖供)을 드리거든 천하 대중과 일체 유정동물이 다 삼계고해를 해탈하고 낱낱이 대각성인[부처님]되기를 원할 것이며, 가난과 병을 구제하여 줄 것이니 모든 악을 짓지 말고 모든 선을 닦으면 복이 되는 것이다.(《전집》 6: 329; 임, p.96)

여기에서 권장된 모든 행위는 대각교운동의 내용이며 목표이다. 유가적인 덕목도 있지만 사욕보다는 공익을 위하라고 했다. 복을 짓는 핵심적인 행위는 대각의 진리(불교)를 ‘천하 대중’에게 선전하여 정도를 행하게 하고, 그들로 하여금 성불케 하는 것이다. 대각교 진리 운동의 대상이 ‘천하 대중’ 곧 ‘민중’임을 재천명하고 있다. 그리고 불교가 정도라면 기독교는 미신으로서 타파의 대상이다.

‘고락유심(苦樂唯心)’의 장에는 동업(同業)과 별업(別業)에 대해 흥미로운 설명이 있다.

국가의 국민이 업이 같으므로 한 국토에 나고, 부모와 자녀가 업이 같으므로 한 집에 동거하는 것이다. ……그러므로 국가에 재난[難]이 있으면 도탄에 빠지고, 국가를 잘 다스리면 국민이 편안하며, 부모에게 경사가 있으면 자손이 환희하고, 부모에게 병이 있으면 자손이 근심하는 것은 다 宿世의 業緣과 동업으로 된 것이다. 또 별업이라 하는 것은, 혹 한 나라가 소요한데 한쪽[一方]은 편안하고, 혹 한 곳에서는 몹쓸 재앙을 당하였는데 다른 곳은 무사하며, 혹 열 사람이 죽을 곳에 들어갔는데 한두 사람이 살아오기도 한다. 이것이 다 동업 가운데의 별업이다.(임, pp.98-9)

인용에 따르면, 여러 불교 사상가들이 한국의 근현대를 살게 된 것은 동업이지만 서로 다른 불교 이념을 제시한 것은 별업에 따른 셈이다. 이 점은 결론에서 다시 논의하게 될 것이다.

이제 기독교의 천당에 대한 비판을 살펴보자. 기독교의 “천당락을 받을지라도 대각성인의 국토에 비하면 하품보다 못할 뿐 아니라, 천당락은 복이 다하면 곧 타락하여 다시 고의 바다로 들어가게 된다.”(임, p.103) 우상에는 둘이 있다. 하나는 산신당과 성황당에 있는 화상과 등상이 형상 있는 우상이고, 다른 하나는 기독교 신자들이 섬기며 끊임없이 빌어내는 하느님이 형상 없는 우상인데, 전자에 비하면 더 큰 우상이고(임, pp.118-9), 더 지독한 우상이다. “죄를 멸하고, 복을 얻기 위하여 형상이 없는 천신을 마음에 하나 만들어 놓고, 복된 과보를 희망하여 빌기를 마지 아니하니 세상 사람 보기에는 우상이 없는 듯하나 참으로 버리기 어려운 지독한 우상이 따라다니”기 때문이다(임, p.119). 이에 반해, “우리 대각교는 천당에 가려고 하는 교가 아니다. 나의 대원각성(大圓覺性)을 깨쳐 영원히 생사고해를 해탈하고, 모든 중생을 깨닫게 하는 것이 목적”이라고 용성은 말한다(임, p.133).

용성은 《각해일륜》의 〈유심의 도리〉에서 사념처관을 닦으면 소승이 된다고 한다. 그 이유는 “진과 속이 융통하여 일체 법이 상주 불생하고 상주 불멸함을 깨치지 못하였기 때문”이라고 했다(임, p.140). 일체법의 멸(滅)함만을 알면 소승이지만, ‘진과 속의 융통하고 일체법이 불생불멸함을 알면 대승이다.’ 이는 ‘색과 공이 끝이 없이 이어져간다’는 용성의 제2의 깨달음을 상기시킨다. 용성은 또 삼관(三觀)을 강조하면서 그것을 닦으면 대승이 되고, 경전만 독송하면 이치를 이루지 못할 것이라고 했다(임, p.149). 그가 권하고 있는 관법에는 《원각경》의 정환적삼관(靜幻寂三觀), 《화엄경》의 법계삼관, 《법화경》의 공가중삼관(空假中三觀)이 있다.

삼관에는 ‘시대사조를 본다는 정관(靜觀)’이라는 사회적 깨달음도 포함될까? 정환적삼관을 중심으로 이를 검토해보자. “정관은 일체 모든 소견과 지각과 분별을 쉬고 지극히 텅 비며 지극히 고요함을 관하는 것”인데(임, p.146), 이곳에 머물면 체에 머무는 것 같아서 환관이 나온다. 환관은 “지극히 밝은 지혜를 관하는 것이니, 머묾이 없는 마음의 체성으로부터 머묾이 없는 큰 용(用)이 현전하는 것으로 먼저 일체의 대각성존께서 가지가지 수행하시던 방편의 절차를 가하여 일심으로 삼매를 닦으며 광대한 원력을 발하여 정각을 성취하기 원하며 창생 제도하기를 원하는 것이다. ……이것은 한갓 체에만 집착하는 것이 아니라 대용이 구족한 것이다.”(임, p.147) 다음은 적관 또는 중도관으로서 양변에 치우치지 않는 것, “정혜와 체용을 쌍으로 닦아가는 것이며, 정혜와 체용이 쌍으로 고요”하다고 했다(임, p.147). 삼관의 첫 번째로서 ‘고요함을 관한다’는 정관은 비록 사회적 깨달음은 아니지만, 환관과 적관과 함께 공의 공, 체와 용, 진속불이의 경지를 말하는 것이므로 사회적 깨달음을 예상할 수는 있다.

용성은 《각해일륜》의 권 1인 〈부처와 중생〉의 6장에서 기독교의 창조설을 비판한다. 묘명진심(순수 대각)에서 색(세상)은 시작한다. 이 진심이 아주 미묘하게 움직일 때 ‘아라야식’이 일어난다. 아라야식이 움직이면, 그 식은 내부적으로 진심을 은폐하고, 외부적으로 모든 색이 일어난다. 이 은폐는 너무 미세하여 오직 부처만이 대적광삼매(大寂光三昧)에서 안다(《전집》 6: 270; 임, p.42). 용성은 한 걸음 더 나가서 양기와 음기라는 개념을 사용하여 계절의 변화 및 개화 등을 설명하고 있다. “이는 하느님이나 귀신이 하는 일이 아니라, 꽃이 피고 잎이 피는 것은 양기가 오면 피는 것이요, 양기가 가면 지는 것이다.”(임, p.38) 용성은 한 송(頌)에서 “진과 망이 화합하여 제팔식이 되었으니 고요하여 허공되고, 움직여서 세상된다”고 했다(임, p.47). 아라야식의 움직임에는 망(妄), 미(迷)함, 무명이 개입한다. 꽃 피는 데 무명이 개입한다면 꽃은 더러운 것인가? 환관(幻觀)까지 나가야 꽃은 비로소 아름다워지는가?

용성은 철학과 과학 등 온갖 학문, 제국, 공화국, 노동, 농업, 공산, 이 모든 것을 마음이 낸 것이라고 했다(임, p.58). 그렇다면 조선의 실정, 일본제국의 침략과 사법(寺法), 그리고 시대사조와 천하대세와 같은 것도 식(識)에서 온 것인가? 유심론적 인과론은 어디까지 타당한가? 용성은 세상의 기원인 8식에 대해 다음과 같은 철학적인 질문을 제기하지는 않았다. 왜 전혀 망녕되지 않은 묘명진심에서 무명이 관여하여 망녕된 아라야식이 일어나는가? 누가 또는 무엇이 아랴야식을 일으키는가? 그는 망녕된 세계가 ‘퍼뜩’ 일어난다고 보고 세상의 망녕된 모습을 그냥 인정함으로써, 그런 질문들은 퍼뜩 피해 갔다.

용성의 기독교 비판은 대각의 진리를 천하 대중 앞에 정도로서 세우면서 기독교 미신을 타파하려고 했다는 점에서 대각사상의 중요한 면모였다. 하지만 불교의 우월성을 주장하는 데 고와 낙이라는 기준을 동원하고, 유심론적 인과론을 활용한 것은 비불교도에게 어느 정도 설득력이 있었을까? 용성이 일요학교나 교회라는 말을 사용한 것은 기독교의 영향일 것이다.

3) 지계

용성이 통도사에서 비구계와 보살계를 받은 것은 스물일곱 때의 일이었다. 그 당시 그는 파계의 풍조가 조선불교의 뿌리를 훼손하고 있음을 알았다. 그에게 수계와 지계는 단순한 형식이 아니라, 승려 생활의 정수이고 출가승단을 건강하게 유지하는 데 필수적이다. 그의 말대로 “오계 가져 인간수생(人間受生)”이라면(《각해일륜》 《전집》 6: 286; 임, p.53), 지계 없이는 인간도 못 되고, 대각교로 나갈 길도 전혀 없다.

민중교를 주창한 용성이지만 승단의 지계는 양보하지 않았다. 그는 1926년 일본 식민지 당국에 두 차례 건백서를 제출하여 파계하고 대처육식하는 자들을 사찰에서 추방해달라고 요구했다. 첫 번째 건백서에서 용성은 청정계율을 범하는 자들을 비판하고 사찰의 주지에게 파계를 허용하는 사법(寺法)의 개정을 요청했다.

근자에 無耻 마속의 무리가 마음을 오욕에 더럽히고 불의 正法을 멸하여 감히 帶妻食肉을 행하며 청정한 사원을 魔窟로 만들어서 참선염불간경 등을 전폐하니 제천이 읍루하고 토지 神祗가 모두 발노케하는도다.(《전집》 1: 550)

위와 같은 내용이 포함된 건백서를 제출했음에도 불구하고 일본 식민지 당국은 아무 조처를 취하지 않았다. 용성이 지계를 강조하고 사법을 비판한 것은 일본제국주의를 간접 비판한 것으로, 대처를 허용했던 만해를 비판한 것으로 볼 수 있다.

4) 대각교운동의 쇠퇴

용성은 대각교운동을 진작시키기 위해서 십 년 이상 헌신했다. 하지만 1930년대 대각교는 쇠퇴하기 시작했다. 한보광은 쇠퇴의 이유로서 세 가지를 제시한다. 기성 종단의 방해, 일제의 간섭으로 합법적인 교단 구성과 재산 보존의 길이 막히게 되었다는 점, 마지막으로 대각교 조직의 문제성 곧 운동을 지속할 수 있는 개인을 양성하지 못했다는 점이다. 용성이 자신의 업적에 대해 자부심을 가졌던 때도 있었다. 그가 1912년 선운동을 시작하면서 남긴 〈만일참선결사회창립기(萬日參禪結社會創立記)〉에 나오는 “포교 삼년에 신자 3천여 명이라, 이로 말미암아 경성에 참선이라는 이름이 있기 시작했다.”(《전집》 1: 546)는 구절이다. 하지만 이런 순간은 드물었다. 자주 실망했고 곤경을 토로했다. 경봉 선사에게 보낸 편지가 그런 사례에 속한다.

생은 금년에 선원에 대한 책임은 다하였고 다시 加算하여 줄 수 없는 형편입니다. 북간도사업과 함북 羅南 사업과 경성가옥 유지 등에도 맨손으로 心力을 다하는 가운데 화엄경 불사를 하니 어느 때는 의욕과 기량이 설곳 없음을 느끼기도 합니다. 더구나 선원 首座는 한 사람도 합당한 이가 없으니 시절 탓인가 인연 탓인가 또 어찌하면 좋겠습니까. 불법이 스스로 폐지될 까 두렵습니다. ……나 또한 늘그막에 기력이 점점 없어져서 걷기도 어려워지고 심신도 모두 피곤하기만 하니 이는 나의 죄보로 불법멸망시대에 태어난 것이외다. 이렇게 불법에 기진맥진하여 있는 데다 서울의 모든 객승들은 이런 사정은 돌아보지 않고 모여들어 먹어대니 스스로 위태로운 지경에 처해 있는 중에 각처에서 오는 편지는 거의가 각종 청구서들 뿐인지라 참으로 佛之一字가 나에게는 커다란 苦處가 되었습니다.

대각교당이 지어진 1927년 전후에 보낸 편지의 일절이다. 결국 운동을 본격적으로 시작하자마자 그는 난관에 봉착했고, 불법의 폐지에 대한 공포와 함께 불법멸망의 시대에 태어났다는 죄의식을 갖게 되었다 하고, 기력의 쇠잔과 어려운 경제사정까지 토로하고 있다.

5. 자리매김: 용성, 만해 그리고 성철

용성의 삶과 사상을 한국 근현대불교사의 어디쯤 자리매김을 할 수 있을까? 이에 대답하는 최선의 방법은 그를 만해 한용운 그리고 성철(1912~1993)과 비교해 보는 일이다. 용성은 만해와 함께 일시적으로 독립선언에 참가했지만 만해보다는 여러 가지 점에서 전통적이었고, 성철은 용성을 칭송한 적도 있지만 여러 면에서 그를 극복하려고 할 것이다.

1) 만해와 식민지 정치

용성이 만해와 다른 점은 그가 감옥에서 석방된 이후 취한 일종의 탈정치의 태도에 보인다. 논거의 하나는 석대은의 〈고백용성선사(故白龍城禪師)의 추모(追慕)〉에 나오는 다음 구절이다.

선사는 형무소에서 나온 뒤로부터 전비(前非)를 깨닷고 심기일전하여 포교를 노력하고 불교서적 간행을 주력하고 삼장역회를 조직한 후 각해일륜…… 등을 짓고 경으로는 금강경, 원각경…… 등을 번역하엿다.

여기의 전비(前非)는 용성의 삼일운동 참여와 투옥을 가리키는 것으로 보이고 〈저술과 번역에 대한 연기〉에 나오는 “삼 년간 철창생활의 신산한 맛”이라는 구절과도 통한다. 용성의 탈정치적 태도는, 삼일 독립운동 참여 동기에 대한 일본 판사의 질문에 용성이 답할 때도 나타난다. “피고는 총독정치에 대하여 불복하므로 이 운동에 참가하였는가?”라는 질문에 대해 용성은 답한다. “총독정치에 대하여 불평은 없으나 독립하는 것이 마음으로 좋아서 찬성하였다.” “총독정치에 대하여 불평불만이 없다면 독립운동을 계획할 필요가 없지 않은가?”라고 판사가 재차 질문하자, “나는 정치에는 관계가 없으므로 불평할 것은 없고 만족할 것도 없으나 조선이 독립되는 것이 좋다고 생각하였다.”고 답했다. 독립운동에 참가한 것이 총독정치에 대한 반대이고 정치 행위라면, 용성의 답은 다소 회피적이고 자기 모순적이기도 하다.

용성의 탈정치 성향은 만해의 태도와 좋은 대조를 이룬다. 만해는 일본 검사가 지금 이후에도 독립운동을 계속하겠느냐는 질문에 대해 ‘나는 내 마음을 바꾸지 않을 것, 내 몸이 죽더라도 영원히 이 정신을 유지하겠다’는 취지로 답했다. 정치에 대한 만해의 적극적인 관심은 〈나는 왜 중이 되었나〉(1930)라는 회고담의 마지막 한 구절에도 나타나 있다.

“그렇더라도 남아일세에서나 중으로 그 생애를 마치고만 말 것인가. 우리 앞에는 정치적 무대는 없는가? 그것이 없기에 나는 중이 된 것이 아닐까?”(《한용운전집》 1: 412)

만해는 답하지 않았지만, 감옥 경험에도 불구하고 탈정치로 나갈 수가 없었다. 정치의 인과력이 큰 것을 알았기 때문이다.

용성은 유심의 입장에서 제국, 공화국, 공산 등을 해석하고 있는데, 이런 태도는 한용운이나 간디에게 용인될 것은 아니고, 그의 사회적 깨달음에 일정한 제한을 가한 것으로 보인다.

만해는 용성에 비해서 구세의 폭이 넓어서, 단순히 불교의 멸망이 아니라 조선의 멸망에 대해 깊이 반성했다. 일본의 침략을 받기 전에 조선은 먼저 자멸했음을 역설했다. 자멸 이후에라야 침략을 받는다는 것은 만해에게 만고불변의 진리였다(〈반성〉 1931 《한용운전집》 1: 210-211). 한일병합 이후 20년이 지난 시점에서 만해의 반성이다. 만해는 〈한용운 공소공판기〉(1920)에서 망국의 원인으로 두 가지를 지적한 바 있다. “우리나라가 수백 년 동안 부패한 정치와 조선 민중이 현대 문명에 뒤떨어진 것이 합하여 망국의 원인이 된 것”이라고 했다(《한용운전집》 1: 373, 〈동아일보〉 1920. 9. 25). 원인 제공자는 물론 우리 자신이다. 우리 자신의 가난과 약함, 타국의 침략과 모멸, 그리고 현재의 행·불운까지 포함하여, 이 모든 것이 우리 탓이라고 해야 올바른 반성이다. 자멸론을 받아들이고 그 원인을 우리 안에서 찾아야 다시는 망하지 않게 할 대비책을 강구할 수 있다고 만해는 보았다.

만해가 정치 부패와 현대문명의 부족을 망국의 두 원인으로 지목한 것을 보면, 그는 나라를 지키는 데는 군사력만이 아니라 정치력, 경제력, 외교력, 행정력, 그리고 현대문명, 과학과 기술 등이 필요하다고 본 것 같다. 조선은 이 모든 방면에서 뒤떨어져서 선을 보호하는 세력을 결집하는 데 실패했고 그래서 망했다고 했다. 정치에 대한 만해의 지대한 관심이 독립을 가져온 것은 아니지만, 그는 평생 식민지 현실이라는 동업을 잊지 못했다.

2) 이성철의 순수불교

1993년 《용성선사어록》이 새로 출판될 때 쓴 글에서 성철은 용성을 근세 불교사의 ‘큰 광명’이라고 칭송했다.

無明長夜와 같았던 근세 불교사에 큰 광명이셨던 先師께서 落草慈悲로써 萬世正法을 이같이 나타냄이여! 눈위에 모래를 뿌리고 그 위에 다시 눈을 덮음이로다. 해는 차게 하고 달은 뜨겁게 할지언정 세존의 참된 말씀만은 뭇 마구니가 부술 수 없다 하였으니 부처님의 正法眼藏을 선양함이 어찌 근세에 先師만한 분이 계셨으랴. 풍파에 흩어지고 먼지 티끌에 파묻혀 있던 선사의 어록이 다시 출간된다 함에 이는 마치 깨끗한 유리그릇 속에 보배달을 담은 것 같으니 밝기가 百千光明이로다. 일생을 淸淨律行으로 후학에게 본이 되시니…….

성철에게 용성은 자비롭게 정법을 선양하고, 후학에게 청정율행의 본을 보여주신 분이다. 그는 용성에게서 돈오돈수의 선불교의 싹을 보았을지도 모른다. 하지만 성철은 여러 면에서 용성의 불교를 넘으려고 했던 것 같다.

용성보다 더 좋은 세월을 살았던 성철은 인정 투쟁을 넘어가서 한국불교가 상실해버린 견성의 표준을, 곧 선의 돈오성, 순수성을 고불고조(古佛古祖)의 사상에서 재발견하려고 했다. 그의 의도는 《선문정로》 서언의 한 구절에 잘 나타나 있다. 거기에는 정법이 오랜 기간 전해 내려오면서 이설 때문에 황폐하게 되었다는 것, 만세의 정법을 위해 선문의 정로를 보인다는 것, 깨달음에는 간화선이 최상의 방법임을 천명하고 있다. 그가 제시했던 견성의 내용 또는 표준은 오매일여(寤寐一如)·내외명철(內外明徹)·무심무념(無心無念)·상적상조(常寂常照)이다. “오매일여를 인정하지 않는 사람은 불법을 인정하지 않는 사람이고, 또 선을 모르는 사람”이라고 말할 정도로 그에게는 아랴야식의 일체망념이 사라진 뒤에 오는 순수한 마음 경지가 중요했다. 최고의 견성성불을 성취하고 그것을 후대에 전승하는 일은 성철이 가지고 있는 석존관의 핵심을 이룬다.

성철은 견성의 표준을 회복시켜야 한다고 주장한 점에서는 근본주의자이며, 그 회복을 위해 고불고조로 돌아가려고 한 점에서는 복고주의자이다. 근본주의와 복고주의는 지계의 강조로 이어졌다. 성철도 용성과 같이 계율은 불교의 성쇠를 좌우하는 불변의 것으로 보았다.

성철에 따르면 부처님의 근본 관점은 오직 일승(一乘), 일불승(一佛乘)이며, 이것은 “진여법계를 지금 바로 깨치는 것”(돈오돈수)이라고 말하고 있다. ‘나무대비관세음’을 염송하며 지옥에 가도 좋다고 하는 보살승과 같은 것은 저급하기도 하고, 석존이 가르친 것도 아니라고 말한다. 보살은 미세망념을 속속들이 제거하지 못한 자이며 불성을 보지 못한 자이다.

순수 불교정신과 복고주의를 취하면 개혁과 혁신에서는 멀어진다. “종교에 있어서는 혁신이란 용어는 해당치 않으며 복원이라고 표현”해야 하며, “종교의 개혁이란 본시 교조의 근본사상에 입각해서 해야지, 거기에 조금이라도 배치된다면 그것은 개혁이 아니고 역행(逆行)”이며, 세월이 흘러 생겨난 “변질된 폐단을 완전히 청소하고 교조의 근본사상으로 환원하는 것이 개혁”이라고 성철은 강조하고 있다. 그는 절속주의를 표방한다. 이는 그가 출가자들에게 제시했던 수도팔계 중 ‘절속’이라는 계율, 곧 “세속은 윤회의 길이요, 출가는 해탈의 길이니, 해탈을 위하여 세속을 단연히 끊어버려야 한다”는 계율에 잘 나타나 있다.

성철은 일반 대중을 상대로 하는 곳에서는 다음과 같이 말한 적도 있었다. 불교의 근본은 대승이지 소승이 아니고, 불교의 자비는 봉사정신이며, 봉사정신이 약한 불자들은 고아원과 양로원 같은 곳에서 봉사하고 기도하는 기독교도들에게서 배워야 한다고. 하지만 그의 주요 관심은 돈오돈수로 표현된 순수불교의 회복이다.

6. 결론

‘한국불교, 개혁을 꿈꾸다’에서 논의되는 인물들은 당연히 개혁적이다. 우리가 개혁성을 찾기로 한 것도 그 이유의 하나이지만, 그것이 없다면 후세의 조명도 받을 수도 불교사에 남을 수도 없기 때문이다. 용성, 만해, 성철은 개혁적이었지만 그들이 품었던 불교 이념은 서로 달랐다. 불교 이념의 형성에는 별업이 동업과 함께 작용했고, 별업의 형성에는 각자의 출신과 성장 과정, 교육 내용, 사제 관계 등이 관여했을 것이다.

성철이 청정한 수행공간을 마련하고 견성성불의 표준을 제시하려고 했던 일은, 엘리트 출가자를 양성한다는 의미에서 나름의 ‘구세’ 욕구의 표출이었다. 하지만 성철의 구세 범위는 수행론이 엄격했던 것만큼 협소했다. 이에 비해서 대각교운동의 대상은 민중이나 천하 대중이었다. 용성의 구세의 범위는 성철의 것보다 넓었으며, 자비와 사회적 깨달음에서 우러나는 구세의 욕구는 자아완성의 욕구만큼이나 치열했다. 개인적 깨달음이 사회적 깨달음을 기다려서 대각사상이 나왔다면, 용성에게 자아완성과 구세는 둘이 아니라고 해야 할 것이다. 성철의 요구대로 ‘절속’을 하나의 덕목으로 수용하여 장기간 실천하는 수도자는 시대사조를 관찰할 수도 없고 사회적 깨달음을 이룰 수도 없다. 성철은 용(用)보다는 체(體)에, 환관(幻觀)과 적관(寂觀)보다는 정관(靜觀)에 더 치중한 것 같다. 하지만 무오류의 자기인식을 수반한다는 성철식의 돈오돈수의 입장에서 보면, 용성의 수행법은 잡다하고 복수의 깨달음은 최고의 경지가 아니었다고 비판할 수 있다.

구세의 범위에 관한 한 만해가 가장 넓어서 망국의 원인까지를 반성하고 제국주의를 비판했다. 그의 대처론 옹호는 불교 세력의 확장과도 관련이 있었다. 요즘 많은 재가학자들은 만해를 아끼지만 출가승단 내에서의 만해사상 계승은 늘 제한적이었다. 용성의 불교 이해와 실천은 만해와 성철의 중간에서, 그리고 승속 사이에서 적절하게 균형을 잡고 있는 것 같다.

물론 이것으로 문제가 다 해결되는 것은 아니다. 출가자든 재가자든 한국의 불교인은 앞으로 한동안 국민의 한 사람으로 세계사의 흐름 속에서 살아가야 한다. 용성이 탄식했던 ‘불교멸망의 시대’는 여러 가지 정치적 원인의 결과였다. 그 원인에는 조선의 숭유억불과 전면적인 실정, 국민국가 수립의 실패, 일제의 침략, 정신적 위기, 기독교의 전파가 포함되어 있다. 그렇다면 한국의 불교도는 불교 진리를 자유롭게 실천하고 포교하기 위해서라도, 정관하는 용성의 눈을 빌려서 한반도 주변의 천하대세를 관찰하고, 나라와 불교를 함께 지키는 방향으로 민주주의를 발전시켜야 할 것이다.

근현대 한국의 불교개혁가들은 같은 시대에 살았지만 시대를 보는 눈은 달라서 다른 목소리를 냈다. 본각성은 하나여도 개성이 유지된다고 하듯이 ‘불교의 이념’이 달랐던 것이다. 우리는 이들 이념을 검토하고 근현대사의 불교개혁론 전체를 조감(鳥瞰)한 다음에라야 장차 올바른 불교를 만들어 갈 수 있을 것이다.

허우성 / 경희대 철학과 교수. 서울대학교 철학과, 동 대학원 졸업(석사). 미국 하와이대학교 철학박사. 현재 경희대 비폭력연구소 소장, 《철학과현실》 편집위원, 한국일본사상사학회장으로 활동하고 있다. 본지 편집위원장.